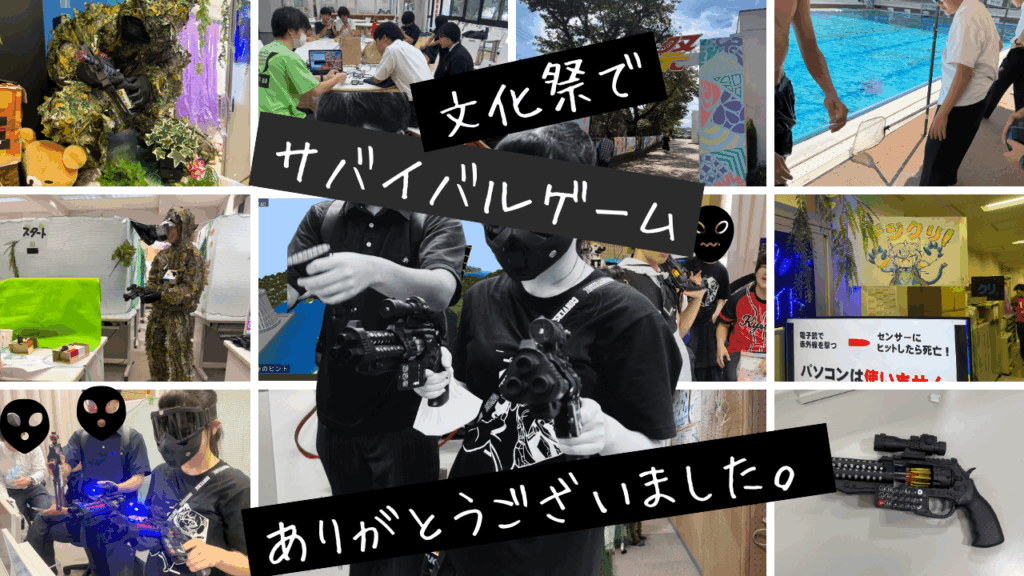

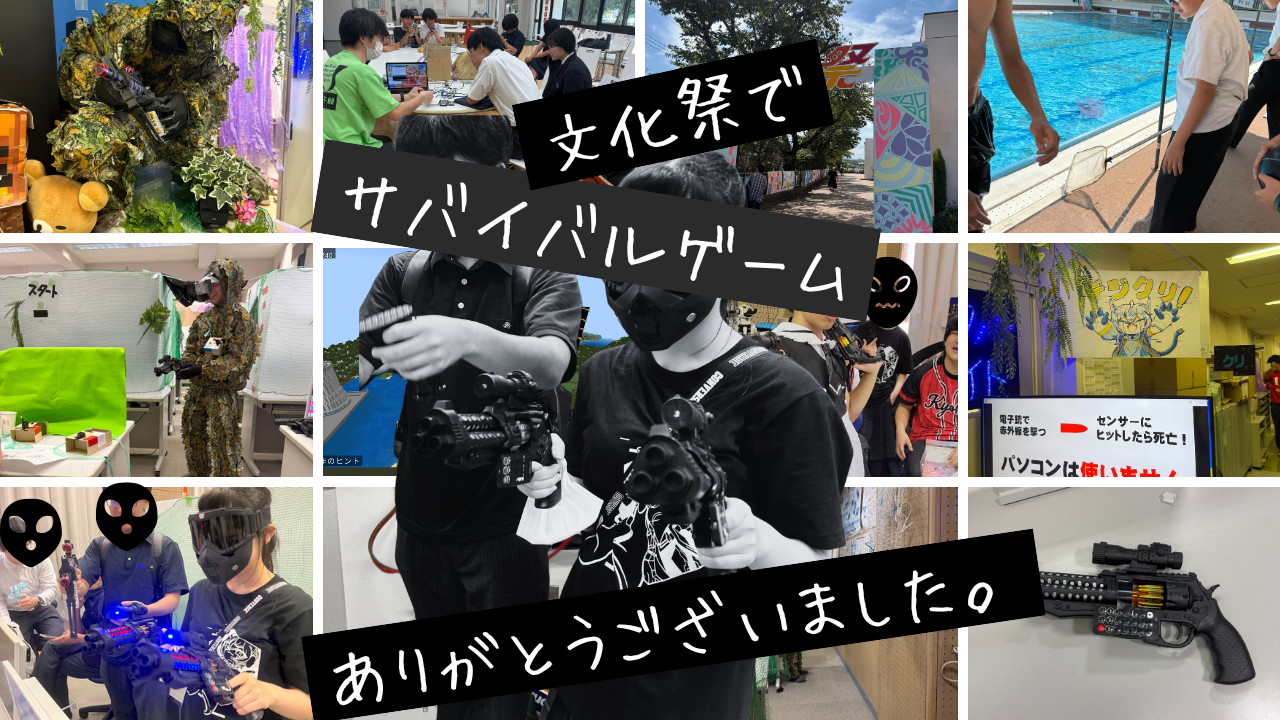

いよいよ本番!サバゲ―で遊んでみる

この記事は、電子工作初心者(未経験者)が、ChatGPTやGeminiの力を借りながら書いています。文化祭で電子銃を使ったサバゲ―(っぽいゲーム)をやりたい!という思いだけで文化祭まで走り抜けた記録です。

いざリハーサル

本番前日、ようやく会場の設営や電子銃と受信機などの準備が終わり、本番のリハーサルをしました。

会場が狭いこともあり、あっという間に戦闘終了。ゲーム時間をもっと短くしてみることにしました。何回か試した結果

2対2だけではなく、他のパターンもやってみることに。また、1ゲームは、15秒×3セットマッチにしました。

・3人トーナメント(生き残った人が勝ち、フラッグはなし)

・1対1対戦(3セットマッチ。多くフラッグを取った方が勝ち)

赤外線センサーが天井の蛍光灯に反応して鳴ってしまったり、受信機を頭につけていると自分が撃たれたことがわかりにくいなどの意見もこのリハーサルで判明し、本番までに改善しました。

運営側の構成

当日は以下のような構成で運営しました。

審判はフィールドが見えるところにいて、撃たれたかどうかを判定します。接近戦になるとどっちが先に撃ったのか/撃たれたのか、どちらのブザー音が先に鳴ったのが微妙なためです。

ルール説明係は、待っている人に希望の対戦形式を聞き、電子銃の使い方やルールを説明します。

まとめ

文化祭でサバゲ―をやりたいところは多いと思います。しかし、本物のサバゲ―で使用するようなガス銃や電気銃などは高価ですし、ナーフ銃など弾が出るものはほとんどの学校では許可されないと思います。かといって、ボールをぶつけるような形式だとサバゲ―感があまりないですよね。

今回、銃を使うことにこだわり、弾が出る代わりにテレビのリモコンから出る赤外線を利用しました。赤外線はレーザーなどと違い安全性が高く高校生でも扱えることや、どんなリモコンでも使えるところがメリットです。

完成品だけみれば単純な仕組みの受信機も、電子工作初心者だったので試行錯誤を繰り返しました。

来年は、今年の反省点をいかして更にグレードアップした企画をやりたいです。

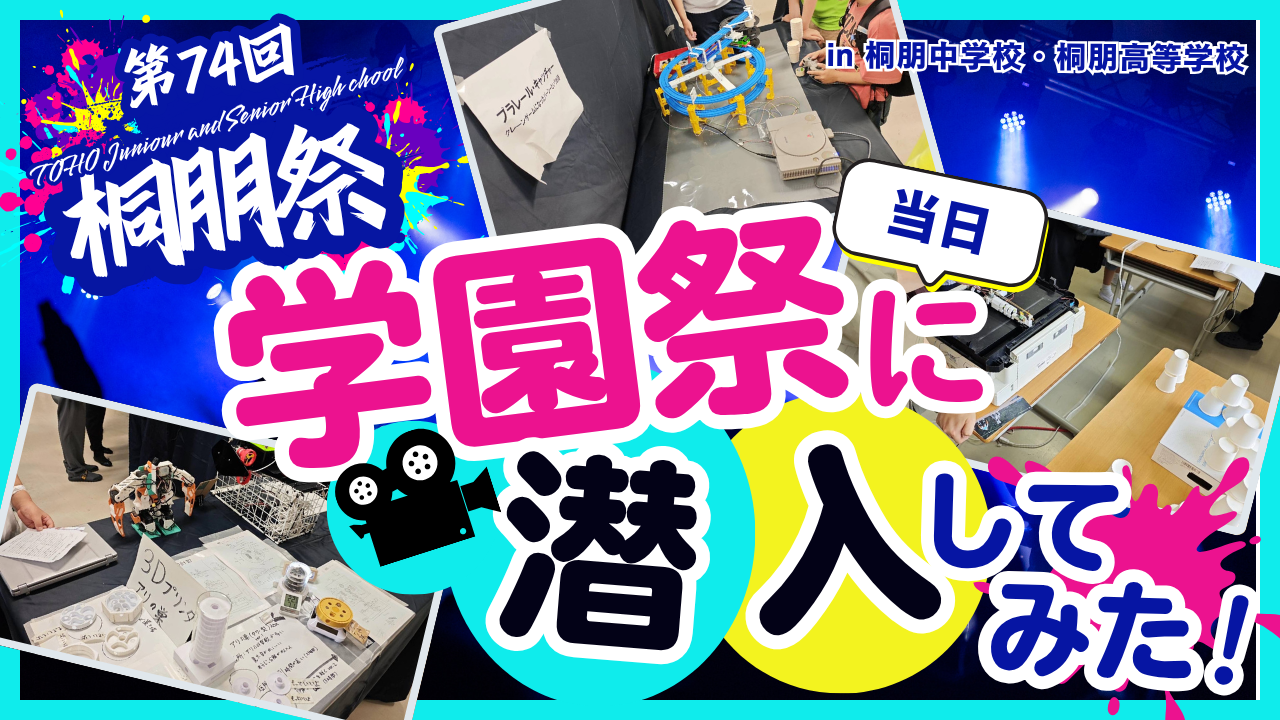

謝辞

桐朋学園の電子研の先生、部員の皆さんには電子工作に関するレクチャー、アドバイスなど本当に何から何までお世話になりました。特に私たちの活動場所であるパソコン室のクーラーが故障し、夏休み中の活動が大ピンチのときに活動場所を提供していただきました。あらためて御礼申し上げます。