「工業高校生のための AI を学ぶ授業の教材開発」の探究活動(前編)

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。

前回のブログ記事(第24回)では、「孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の開発」といコンセプトで探究活動をおこなった事例を紹介しました。このコンセプトは、2012年度から第8回のブログ記事で紹介した2020年度まで続けました。しかしながら、世間でAIが話題になり、私も安易に影響を受け、2018年の暮れから「高校生がAIを学ぶ教材の開発」というコンセプトに移行していきました。今回は、AIの教材が形になってきた2020年度の状況をまとめた論文(放送大学の卒論)を紹介します。長い文章なので、今回は、前編として、当時の背景や生徒がなぜAIを学ぶ必要性の部分を公開します。

いつものように、この内容の研究発表もYouTubeで一般公開しています。以下のリンクから動画を視聴できます。見て頂けると後の話が良く分かると思います。

【テラオカ電子:「「プレゼン2020」を公開します。」はこちらから】

それでは、最後までお付き合いください。

第7章 第2部の研究目的

本研究の目的は、工業高校生におけるAIを学ぶ授業の制作研究の起点となる事例を示すことである。なぜならば、高校生に機械学習をはじめとするAIをどのように教えるかに関して、春日井の論文[17]などがあるが、先行事例研究は少ない。ましてや工業高校生に対する事例研究はない。また、2022年度から普通科高校では、教科「情報」でプログラミングやデータサイエンスが本格的に導入されることから、工業高校においても機械学習を含むAIを学ぶ授業が必要と考えるからである。本研究で示す事例が、今後のAIを学ぶ授業実践の基礎になることを期待する。本研究では、工業高校での学習内容である表計算アプリやC言語を使った電子工作を足掛かりに、AIを学ぶ授業の教材を準備した事例を報告する。

第2部では、第8章で生徒を取り巻く社会環境と研究仮説を述べ、第9章で生徒の意識分析によるAIを学ぶ授業の目的を定義する。具体的には、アンケート調査に基づいてAIに対する生徒の意識を分析し、それを基に授業の目的を定義する。次に、第10章でAIを学ぶ授業の具体的なカリキュラムについて述べる。ここでは、教材を授業デザイン全体から検討する。その後、第11章で教材の開発とAI を学ぶ授業の実践を述べる。第12章 で授業「課題研究」における AI 授業実践の評価を述べた後、最後に、第13章で第2部のまとめを述べる。

[今回の前編では、第10章までを紹介します]

第8章 生徒を取り巻く社会環境と研究仮説

現在、社会はAI(人工知能)ブームである。このAIは「汎用技術(General-Purpose Technology)」と言われ、電気、内燃機関、コンピュータ、インターネットなどのように社会を劇的に変化させる技術とされている[1]。したがって、これから社会に出る高校生にとってこの技術について理解を深めることは重要である。一方、筆者の勤務する工業高校は、生徒の8割が県内の製造業に就職するが、生徒にAIについて尋ねると「何でもできそう」、「仕事を奪われる」、「人と同じ感情を持つ」などの返事であり、しっかりとした認識はない。よく分からないというのが正直なところである。これは、生徒が日々様々な AI についての情報を得ているが、その情報は AI の機能(Function)であり、機構(Mechanism)でないからだと推察する。そこで AI の機構を工業高校生にとって馴染みのある教材(電子工作と表計算アプリ)で可視化すれば、AI に対する理解が深まると考えた。

第9章 生徒の意識分析による AI を学ぶ授業の目的の定義

第9.1節 生徒の AI のイメージ分析による授業の方向性検討

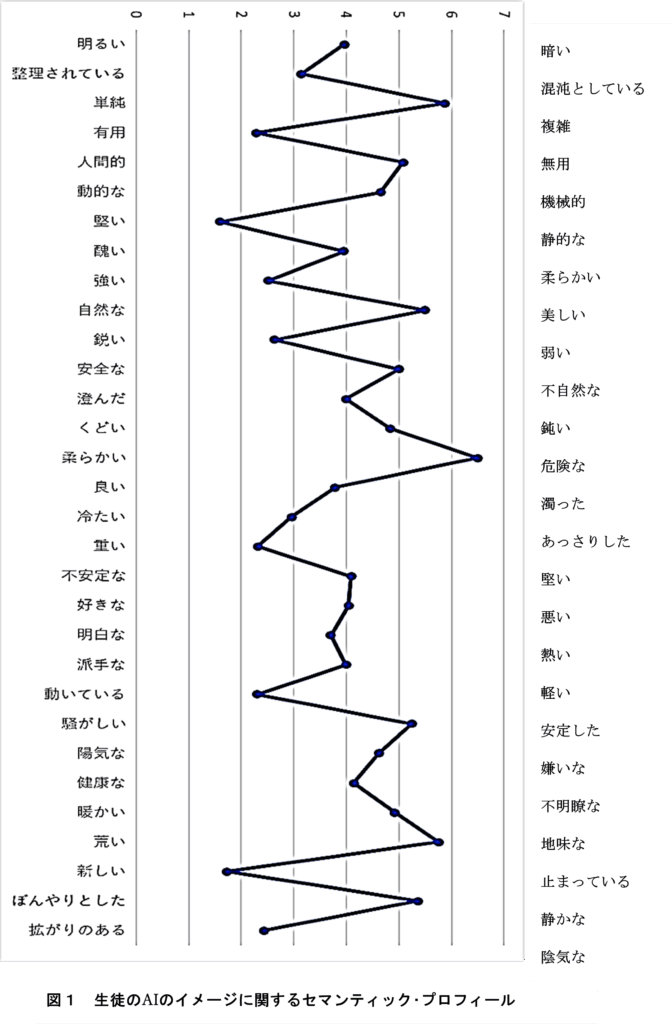

AIに関する生徒のイメージを測定するため、1年生(39名)に対してアンケート調査を実施した(2020年2月)。アンケートには、SD(Semantic Differential)法を用いた[付記6]。SD法とは、C.E.Osgoodが開発した、内包的意味の一種である情動的意味を定量的に測定する心理尺度法である。「好き-嫌い」、「美しい-醜い」のような評価因子に関するもの、「暗い-明るい」、「冷たい-暖かい」のような活動性因子に関するもの、「固い―柔らかい」、「複雑な―単純な」のような力量性因子に関するもの合計32の形容詞対を準備し、7段階で生徒に選択させた。このイメージ分析からAIの授業の方向性を検討した。

生徒の回答(名前を記入)から39名中8名は故意的だと認められたので除外し(ここでの8名は、アンケートに対してふざけていた訳であるが、これは、本校の生徒の場合、AIという意味が不明なものに対して、そのイメージを問われても正直答えられないので、自分の否定的な能力を隠すための行為であると筆者は判断している。実際、彼ら彼女らは、自分ができることに対しては、集中的に取り組む)、残りで刈込み平均(31名の各形容詞対の平均値と標準偏差を求め、平均値から標準偏差の1.65倍を外れるものを除外)を算出した。平均値を算出した理由は、イメージの重心を把握するためである。

図1にセマンティック・プロフィールを示す。形容詞の平均値が「どちらでもない」から1.5段階以上離れたものは、「複雑」、「有用」、「堅い」、「不自然な」、「重い」、「繊細な」、「新しい」、「拡がりのある」の8項目であった。この中から、「複雑」、「不自然な」、「繊細な」、「拡がりのある」に着目すると、先に述べたように、生徒は、AIに「捉えどころがない」感覚を有していると推察されるので、「AIの機構が単純明解となる授業」を構築する必要があることが分かる。

第9.2節 AI を学ぶ授業の目的の定義

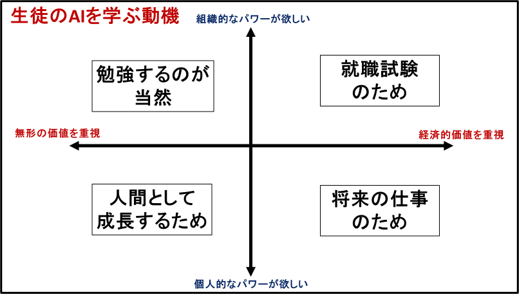

次に、AIを学ぶ授業の目的を検討する。そもそも「どうして勉強しなければならないのか」の生徒側の理由は4つあると考えた(図2)[2、3]。

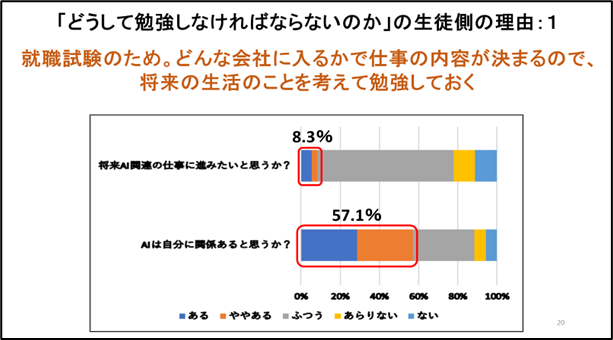

一つは就職試験のためである。どんな会社に入るかで仕事の内容が決まるので、将来の生活のことを考えて勉強しておくである。質問アンケート(1年生39名、2020年2月実施、5件法:「思う」は5点、「やや思う」は4点、「ふつう」は3点、「あまり思わない」は2点、「思わない」は1点)[付記6]において、「将来AI関連の仕事に進みたいと思うか」の問いに「進みたい」と「やや進みたい」と答えた生徒は合計8.3%であったが、「AIは自分に関係あると思うか」では「関係ある」と「やや関係ある」の合計は、57.1%であった(図3)。生徒は、自分がAI関連の仕事に就かなくても、AIは自分の将来の仕事に影響すると意識している。

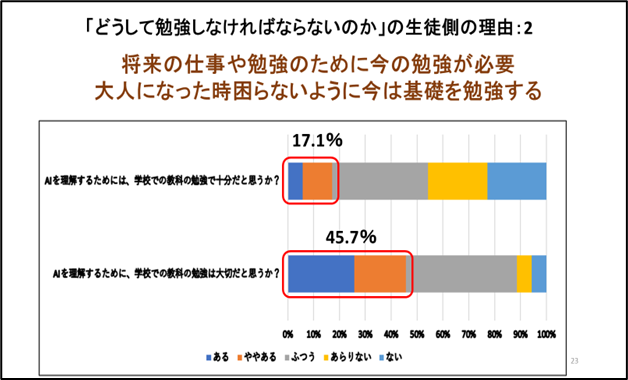

二つ目は、将来の仕事や勉強のために今の勉強が必要だからである。大人になった時困らないように今は基礎を勉強するである。「AIを理解するためには、学校での教科の勉強で十分だと思うか」では、「十分である」と「やや十分である」は17.1%であった。一方、「AIを理解するために、学校での教科の勉強は大切だと思うか」は、「思う」と「やや思う」は45.7%であった。約半数の生徒は、今の学校での勉強を肯定的に考えており、さらに現状では不十分と考えており、専門的な授業を期待していることが分かる。

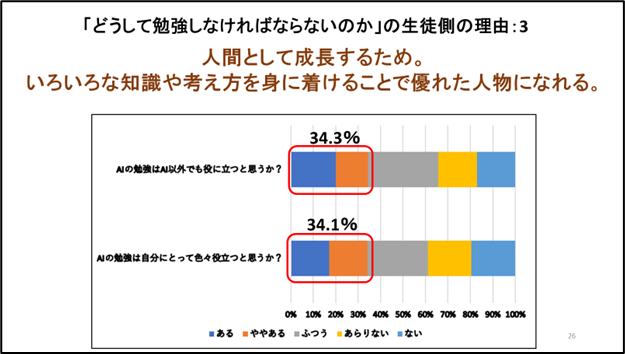

三つ目は、人間として成長するためである。いろいろな知識や考え方を身に着けることで優れた人物になれるである。「AIの勉強はAI以外でも役に立つと思うか」は、「思う」と「やや思う」の合計は34.3%であった。また、「AIの勉強は自分にとって色々役立つと思うか」でも、「思う」と「やや思う」は34.1%であった(図5)。AIは自身の成長とはあまり関係ないと意識している。生徒が「自分事」と思える授業が必要である。

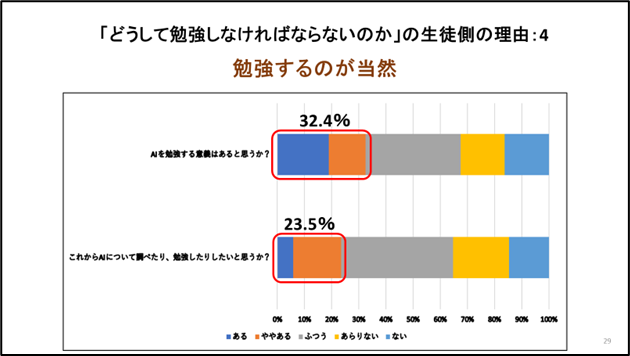

四つ目は、勉強するのが当然だからである。「AIを勉強する意義はあると思うか」は「思う」と「やや思う」は32.4%であり、「これからAIについて調べたり、勉強したりしたいと思うか」になると「ある」と「ややある」は23.5%とさらに低い(図6)。ここを向上させる必要があるので、以下でこの項目を目的変数にして分析する。

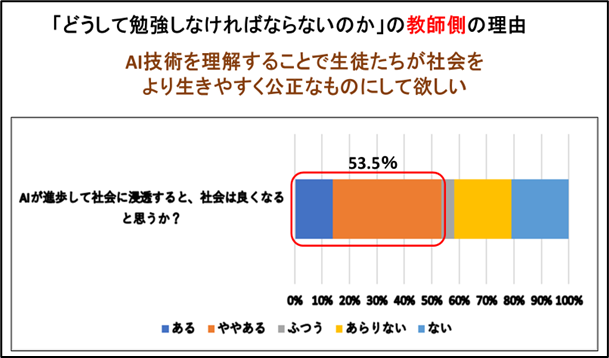

さらに、教師側の意識として、AI技術を活用して生徒たちが社会をより生きやすく公正なものにして欲しいという想いがある。アンケートでは、「AIが進歩して社会に浸透すると、社会は良くなると思うか」に関して、「良くなる」と「やや良くなる」は53.5%であり半数以上が肯定的に捉えていた(図7)。従って、この肯定的な目的意識を土台に授業を構成すれば良いことが分かる。

次に、①「これからAIについて調べたり、勉強したりしたい」と②「AIの内容を理解することは自分にとって重要と思う」を目的変数にして、これらを高めるにはどうすれば良いかを他の質問を説明変数にして重回帰分析をした[付記7]。具体的には、目的変数を除いた質問(16質問)を因子分析し因子得点を求め、それらを説明変数として①と②を重回帰分析した。ここで説明変数に因子得点を使った理由は、説明変数間の相関を低減するためである(多重共線性:multicollinearityの回避、例えば「AIの勉強はAI以外でも役立つと思うか」と「AIを勉強する意義はあると思うか」の相関は0.73と高いが、因子分析後の因子の相関は最大で0.38と小さくなった)。因子分析は、最尤法、因子数7(カイザーガットマン規準)、プロマックス回転とした。①の重回帰分析では、第7因子のみが有意(p値:<0.01)となった。第7因子は、「AIが進歩して社会に浸透すると社会は良くなると思う」(因子負荷量:0.73)と「将来AI関連の仕事に進みたい」(同:0.67)が影響を持つ。このことからAIの勉強意欲は、AIで社会を良くできるという見通しで高められることが分かる。また、②の重回帰分析では、第5因子のみが有意(p値:<0.01)となった。第5因子は、「AIの勉強はAI以外でも役に立つ」(因子負荷量:0.85)と「AIは勉強する意義がある」(同:0.84)が影響を持つ。従って、AIの理解を自分ごととして捉えるには、生徒がAIの勉強がAIはもちろんのこと他の分野でも役に立つという意識が有効だと分かる。(表1、2参照)なお、ここでの分析では、目的変数と説明変数に因果関係があると仮定した。

表1 重回帰分析で有意となった因子と、それに影響を持つ問(その1)

| 目的変数:①「これからAIについて調べたり、勉強したりしたい」 | ||

| 重回帰分析で有意となった因子 | 第7因子と影響を持つ問 | 因子負荷量 |

| 第7因子 p値<0.01 | 「AIが進歩して社会に浸透すると社会は良くなると思う」 | 0.73 |

| 「将来AI関連の仕事に進みたい」 | 0.67 | |

表2 重回帰分析で有意となった因子と、それに影響を持つ問(その2)

| 目的変数:②「AIの内容を理解することは自分にとって重要と思う」 | ||

| 重回帰分析で有意となった因子 | 第7因子と影響を持つ問 | 因子負荷量 |

| 第5因子 p値<0.01 | 「AIの勉強はAI以外でも役に立つ」 | 0.85 |

| 「AIは勉強する意義がある」 | 0.84 | |

以上の分析から、生徒にAIを意欲的に取り組ませるには、AIの影響が増していく社会で自分たち自身がAIを使って社会をより良くしていくと意識させる。そしてAIの勉強をすることが自身の成長やAI以外の分野でも役に立ち、将来の仕事にも有利になると思わせることが有効である。そこで、本AIを学ぶ授業の目的を以下のように構成し、生徒に提示した。

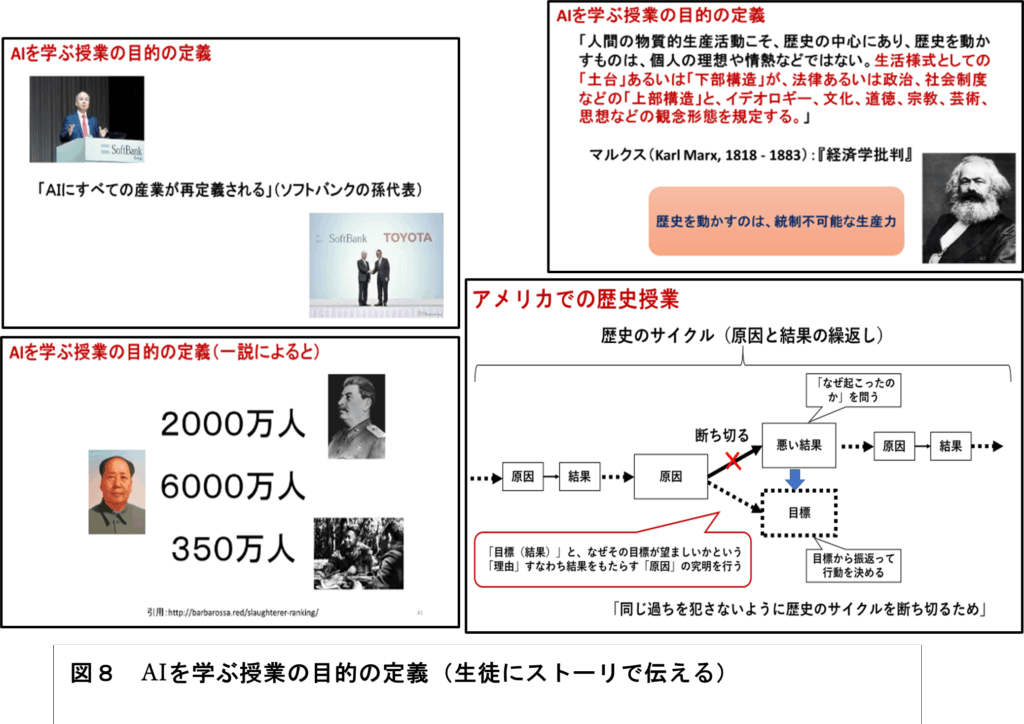

まず、ある企業の代表の発言、「今後、AIにすべての産業が再定義される」を取りあげる[4]。次に、カール・マルクスの『経済学批判』を引用する。「人間の物質的生産活動こそ、歴史の中心にあり、歴史を動かすものは、個人の理想や情熱などではない。生活様式としての「土台」あるいは「下部構造」が、法律あるいは政治、社会制度などの「上部構造」と、イデオロギー、文化、道徳、宗教、芸術、思想などの観念形態を規定する。」である。これは、「下部構造」である産業構造が変われば、社会制度が変わることを意味する[5]。

次に、社会制度が大きく変わった例として、一部が社会主義国になったことを説明する。これらの国は、一説によると、ソビエト連邦ではスターリン時代に2000万人、中国では毛沢東時代に6000万人、カンボジアではポルポト時代に350万人が犠牲になったと言われている[6]。このことから「もし企業の代表とマルクスの仮説が正しい(AIによって社会制度が大きく変わる)ならば、AIのことを勉強せず人任せにすると将来、悲惨な社会になる可能性がある。だから、そう成らないように今AIをしっかり勉強しなければならない」と言う(図8)[付記1]。

AIを学ぶ目的を、「同じ過ちを犯さないように歴史のサイクルを断ち切るため」とし、社会性を持たせた目的にした。これは、渡辺の著書で紹介されている、アメリカでの歴史教育の事例を参考にした[26]。アメリカの教室では、「最初に「何が起こったのか」を知り、次に「なぜ起こったのか」を探し出すというステップが踏まれ」、教師は、「絶え間ない時間の経過を原因と結果の明確な対応関係で枠付ける」質問をおこなう。そして、それを受けた児童は、「まず未来の目標として何を達成しなければならないのかを明確にし、その目標から振り返って現在の行動を決定するように求められる」とされる(図8右下)。

AIが社会を変えるといわれる今、悲惨な歴史が繰り返されないように、今どうすればよいかを自分事として捉え、今AIを学ぶ必要があることを意識してもらうようにした。

第10章 AIを学ぶ授業の具体的なカリキュラムについて

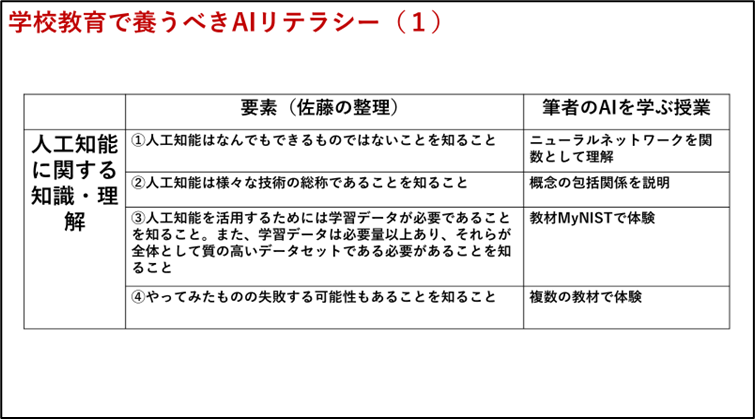

佐藤は、論文[19]の中で、今後、学校教育で人工知能に関する知識や理解を養うことが重要と主張し、「AIリテラシー」を養う授業実践(中学生対象)を紹介している。そこでは、AIリテラシーを「人工知能に関する知識・理解」と「人工知能を適切に活用するための思考力・判断力」に分け、さらに10個の要素に分解している。具体的には、「人工知能に関する知識・理解」として、①人工知能はなんでもできるものではないことを知ること、②人工知能は様々な技術の総称であることを知ること、③人工知能を活用するためには学習データが必要であることを知ること。また、学習データは必要量以上あり、それらが全体として質の高いデータセットである必要があることを知ること、④やってみたものの失敗する可能性もあることを知ることを上げている。「人工知能を適切に活用するための思考力・判断力」としては、⑤人工知能を活用すべき状況なのかを判断すること、⑥課題を細分化して考えること、⑦人工知能のどの技術を活用すべきかを考えること、⑧どのような学習データを活用すれば良いかを考えること、⑨学習データを収集できるかを判断すること、⑩学習結果が正しいかどうかを判断することである。

本稿では、図9に示すように、佐藤の「人工知能に関する知識・理解」の観点要素を授業カリキュラムに組み込むことにした。今後、「人工知能を適切に活用するための思考力・判断力」の観点の授業を開発していく必要があるが、まずは、この前段階での評価を踏まえて検討する。以下に本授業実践のカリキュラムを述べる。

本授業実践では、授業で取り上げる機械学習に関してその理論的理解は、偏微分、行列計算等の数学や統計学の知識が必要なため、高校生の履修範囲では理解が難しいので、工業高校生が学ぶ機械学習の内容を以下の3つの指導方法の観点で学習内容の範囲を制限して授業カリキュラムを組んだ。

① 工業高校生の学習内容の延長にあること

② 社会の実情を反映したものであること

③ 取り上げる内容に明示的意図をもたせる

である。①について、機械学習のニューラルネットワークの学習では、教材として「表計算アプリ」と「電子工作」を使った。生徒は両者とも実習で取り組んでいるので、生徒の既有知識を足掛かりに指導できる。表計算アプリは、そのセルを1 つのニューロンとしてセル同士の繋がりを関数で記述できるので、ニューラルネットワークと親和性が高い。従って、ニューラルネットワークの構造が可視化され理解が容易となる。 指導では、セルに埋める関数を課題として与えた。電子工作は、表計算アプリに組み込んだ関数と同等の機能をマイコンにC言語でプログラムを作成し製作した。指導では、ニューラルネットワークのパラメータをプログラムに組み入れさせた。このプログラムのデバッグ(正誤)は、表計算アプリとの比較で確認することができる。表計算アプリと電子工作の両者の同様の計算過程からニューラルネットワークの構造の理解が深まることを期待する。

②については、機械学習の歴史、用語(概念)、研究分野、AI の設計ステップ、倫理および将来の事例を取りあげた。歴史は、これまでの AIの3 回のブームと、現在がAIを「どう使いこなすか」を考える段階であることを説明した。用語については、AI(人工知能)、マシンラーニング(機械学習)、ニューラルネットワーク(神経回路網)およびディープラーニング(深層学習)の包括関係や、AI研究の2つの側面、「強いAI」と「弱いAI」を説明した。研究分野については、ビジネスで活躍するAIとして、「予測系AI」、「言語系AI」、「画像系AI」および「ゲーム系AI」の4つのカテゴリーで事例を紹介した。また、現在のAIの作り方である「教師あり学習」、「強化学習」および「教師なし学習」についても筆者の製作した教材をもとに説明した。AIの設計ステップ[20]では、1.与えられたデータを元にして、未知のデータを予測する数式を考える、2.数式に含まれるパラメータの良し悪しを判断する誤差関数を用意する、3.誤差関数を最小にするようにパラメータの値を決定する、の3ステップを2つの事例(「明日の気温を予測」と「筆者の電子工作」)を使って説明した。倫理では、2015年にGoogleのフォトアプリGoogle Photosがアフリカ系女性に「ゴリラ」とラベルつけした事件をアルゴリズムバイアスの観点から取り上げた[21]。また、2016年の京都府警察の「予防型犯罪防御システム」について人間が予測ロジックを作成することで深層学習のブラックボックスを避けた事例も取り上げた[22]。これらは、生徒が「AIは万能である」と考えがちなので、AIの限界について説明した。将来の事例としては、脳情報解読技術(ニューロテクノロジ―)を取りあげた[23]。これは、人が様々な映像を見たときの脳の活性化画像をAIが学習し、「認知対象」、「認知動作」、「印象」を推定するアルゴリズムを作成する技術である。

③取り上げる内容に明示的意図を持たせるに関しては、機械学習を作るときに人間がしなければならないことを明示的に指導した。技術的側面では、設計ステップでの人と機械の役割分担を、倫理的側面では、「ゴリラ」と「京都警察」の例のように、AIは「学習」させるデータに依存することを強調した。また、教材として「手書き数字の認識」を使った。これは、この技術が古くから研究されていて多くのデータセットが整っており現在の機械学習導入の定番だからである。さらに、AIを学ぶ目的を明確にした。ある起業家とマルクスの『経済学批判』を取り上げ、AIが未来を大きく変えようとしている今こそ、よりよい未来を自分達で作っていく必要がある点を意識させた。

【ここまでのまとめ】

はじめに、この論文の素性を述べたいと思います。この論文は、2020年度の放送大学での卒論です。私は、当時(今でもそうですが)、放送大学の学部生だったのですが、丁度定年退職を控えて、これまでの活動をまとめたいと考えていました。そこで、卒業研究に取組むことにしました。卒業研究は、辰己丈夫教授の「情報教育ゼミ」でお世話になりました。論文を書くことの基礎基本を学ぶことができたと思っています。特に、先行研究の扱い方についてご指導いただきました。

さて、冒頭でも述べましたが、2018年暮れからコンセプトの宗旨替えをしました。当時の意識としては、AIが世間で騒がしくなっている状況で、何かをしなければならないという焦りを強く感じていました。そこで、突き動かされるように衝動的に取り組み始めました。このコンセプトは、現在でも継続中ですが、また何かに影響を受けて変わるかもしれません。

ここまで読んでくれて、ありがとうございます。

ご質問・ご意見・ご感想等がありましたらコメントください。

テラオカ電子

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。勤務校の就職組の2年生は、先月から就職試験に向けて準備を進めています。この間、生徒の「自己アピール文」を添削していたところ、その中で文章に、「・・・など」というワードがよくでることが気になりました。その生徒に、「・・・など」とあるけど、他には何を考えているのですか?と聞くと、特にないですと答えます。あるならそれを書くべきだし、ないのならば書かない方がよいと指導しました。はっきり言わないのが日本文化の特徴ではありますが(昭和の時代の話で、今は違うかもしれません)、頭の中もぼんやりしているのは、如何なものかと思うのです。そのようなわけで、今回は、「など、など」繋がりで、PUFFYの『渚にまつわるエトセトラ』(1997)を紹介します。変化が激動する世の中で対応していくだけで精一杯なわけですが、この曲の楽しさは「悟り」のような気もします。

「PUFFY 『渚にまつわるエトセトラ』」

【2024/03/03投稿】