「工業高校生のためのAIを学ぶ授業の教材開発」の探究活動(後編)

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。今回は、前回のブログ記事(第25回)の後編を紹介します。前回は、AIを学ぶことの当時の背景や、生徒がなぜAIを学ぶ必要があるのかを述べました。今回、後編では、AIを学ぶ授業実践とその評価、まとめを述べます。前回同様、2020年に書いた放送大学での卒論を引用します。参考になれば幸いです。

その後、今、勤務校で来年度の「課題研究」のやり方が問題になっていますので(問題だと言っているのは、私だけかもしれないのですが)、それについて述べます。詳細は後述しますが、今回の論文を読んでいただきながら、生徒の皆さんなら「どんな探究学習を受けてみたいと思いますか?」、学校の先生でしたら「どんな探究学習を指導したいですか?」の問いのご自身の答えを考えてください。私の「どんな探究学習が好きですか?」の答えを示します。

では、前回でも紹介していますが、この内容の研究発表をYouTubeで一般公開しています。再掲となりますが、動画のリンクを示します。

【テラオカ電子:「「プレゼン2020」を公開します。」はこちらから】

それでは、最後までお付き合いください。

第11章 教材の開発と AI を学ぶ授業の実践

開発した教材は、筆者がアカウントを管理するYouTubeのサイト(「テラオカ電子」で検索)で観ることができる[付記2]。

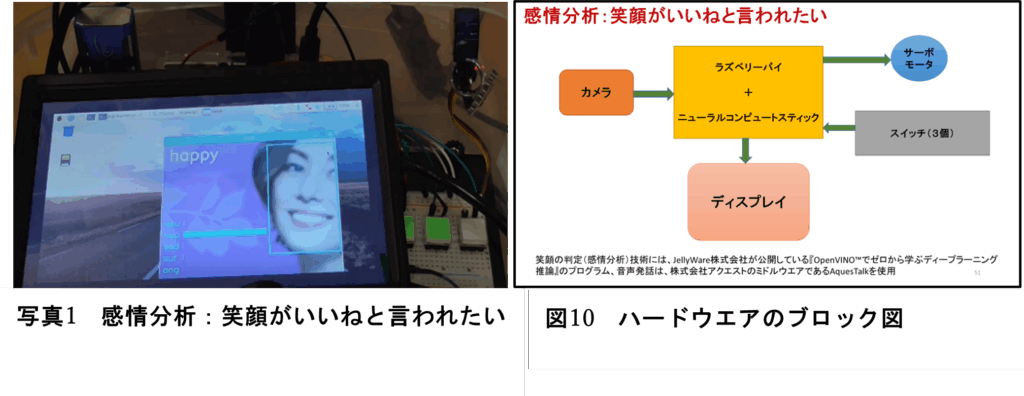

第11.1節 興味・関心を高める教材「感情分析:笑顔がいいねと言われたい」

本教材(写真1)は、「ディープラーニング」を体験するものである。本機は、カメラに向かって顔を映すとコンピュータ(RaspberryPi)がその表情を、「Neutral」、「Happy」、「Surprise」、「Sad」、「Angry」の5つの感情に分類する。そして「Happy」の感情が90%以上になると、サーボモータが動いて、デートのアイテムである「指輪(玩具)」が出る。同時に「よい笑顔です。デートを楽しんでください。」と発話する。ハードウエアのブロック図を図10に示す。

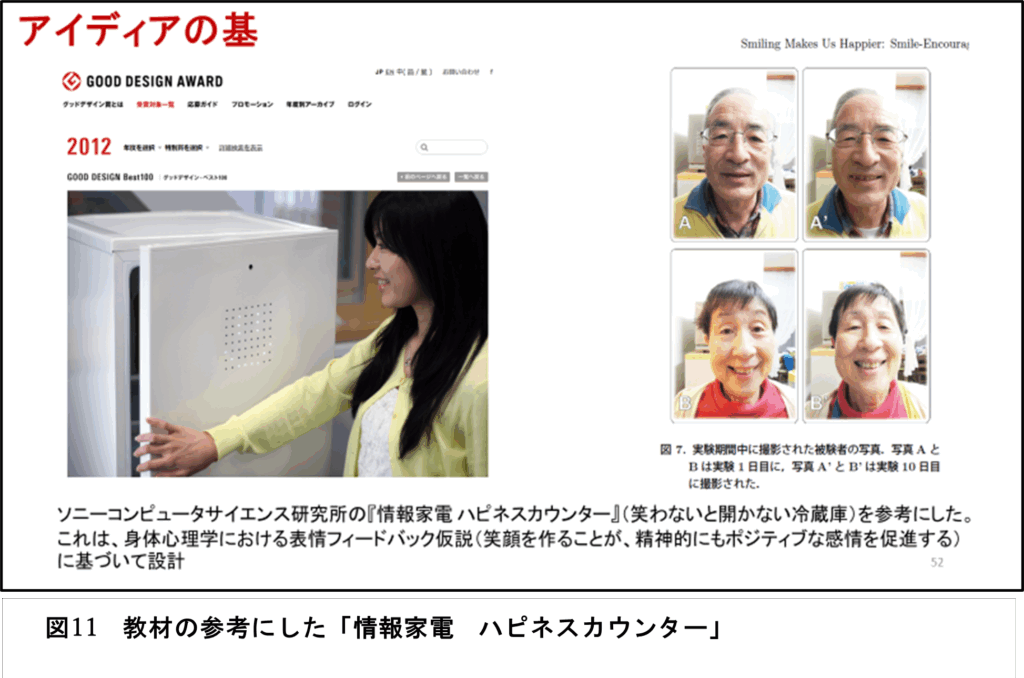

ここで、笑顔の判定(感情分析)技術には、JellyWare株式会社が公開している『OpenVINO™でゼロから学ぶディープラーニング推論』のプログラムを使用した[7]。また、音声発話は、株式会社アクエストのミドルウエアであるAquesTalkを使った[8]。この教材のアイディアは、2012年度のグッドデザイン賞に選ばれたソニーコンピュータサイエンス研究所の『情報家電 ハピネスカウンター』(笑わないと開かない冷蔵庫)を参考にした。これは、身体心理学における表情フィードバック仮説(笑顔を作ることが、精神的にもポジティブな感情を促進する)に基づいて設計されたものである(図11)[9]。

この教材は、授業の導入に使ったが、生徒の多くがカメラの前で笑顔を作るのを躊躇した。筆者が「先生は、これを調整するのに普段しない笑顔をしすぎて苦しかったです」と言うと面白がって恐る恐る体験した。機械学習がどういうものかという興味を高める教材になった。また、授業「課題研究」では、この装置を持って高齢者施設を訪問し、高齢者に楽しんでもらう様子を観察研究し、その結果を研究文としてまとめた。

なお、表情フィードバック仮説に関しては、強制的、意図的に表情を作くると効果が少なかったり、逆効果になったりするという報告がある[10]。生徒に対しては、ハピネスカウンターの説明はしたが、表情フィードバック仮説の限定的効果については、面白さが減少すると考え話さなかった。

第11.2節 ニューラルネットワークの構造を表計算アプリで可視化した教材

本教材は、手書き数字を認識するニューラルネットワークのニューロン一つひとつを表計算アプリのセルに見立て、そのニューロンの繋がりをセルに挿入する関数として表現するものである[11]。

教材「文字認識:ニューラルネットワーク」の場合、ニューラルネットワークは2層である。入力層は、8☓8(=64)次元、中間層(隠れ層)のニューロン数は8個、活性化関数はシグモイド関数である。出力層のユニットは10個で(数字を0から9に分類するため)、その活性化関数はソフトマックス関数である。このニューラルネットワークの構造は、筆者が出来るだけ単純でありながら、一定の精度が得られるものを試行錯誤して決めた。この教材では、「推論」のみを行っており、パラメータは機械学習のライブラリであるscikit-learnのdatasetsモジュールの手書き数字のデータを使って別のパソコンで求めた[12]。学習時の正解率はおよそ90%であった。実際動作させると、人には良く分かる数字でも間違うことがある。

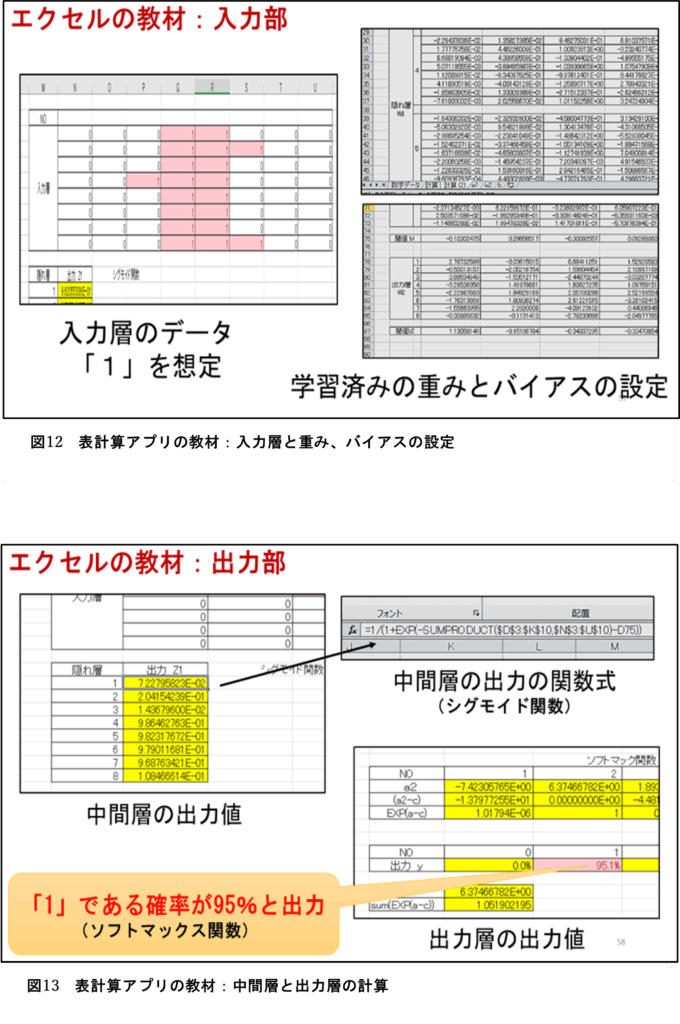

図12に示すように、入力層のデータをセルに入れる 。データは、0と1で表現され、ここでは、数字の「1」を想定している。次に、図12の右側のように、「学習」済みの中間層の重みw1、中間層のバイアス b1、出力層の重みw2および出力層のバイアス b2をセルに設定する。図13に中間層の出力値を示す。また図13の右上は、そのセルの関数式(シグモイド関数)である。「$D$3:$K$10」が重みw1、「$N$3:$U$10」が入力層、「-D75」がバイアスb1を示している。出力層の関数であるソフトマックス関数は、計算機のケタ落ちを防ぐため複数の式に分けて計算する。出力は0~9に分かれており、入力された数字の確率分布を示す。図13の右側の出力yの値から、図12の入力データが「1」である確率が95.1%と計算していることがわかる。

生徒には、ニューラルネットワークの構造を説明した後、この表計算アプリの関数の挿入部分を削除した表計算アプリのファイルを与え、セルに挿入する関数の作成を課題とした。筆者が生徒に使うべき関数の候補を与え、生徒はその関数の仕様を自分で調べてこの表計算アプリの課題を自力で完成させた。生徒は、この課題を通してネットワークの計算の流れが明確になったと感想を述べた。

第11.3節 ニューラルネットワークを電子工作にした教材「文字認識:ニューラルネットワーク」

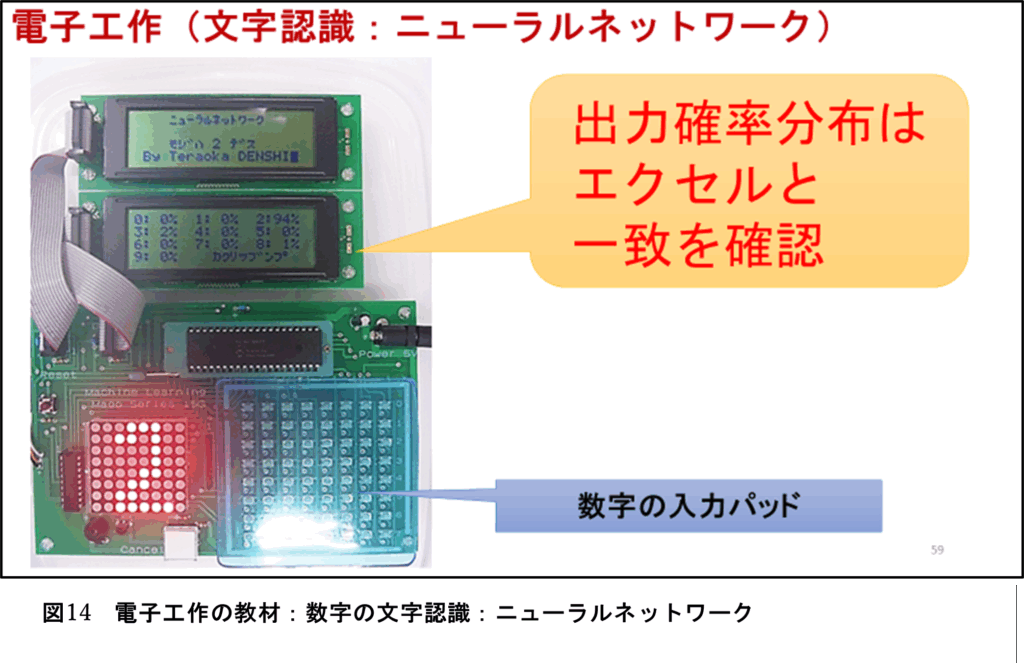

本教材(図14)は、手書き数字を認識する電子工作である。64個(8×8)のスイッチを使って数字を入力すると、マイコンが「推論」を行って、下段のキャラクタLCDに手書き数字の認識候補の確率分布を表示する。この電子工作も教材「表計算アプリ」と同様、「推論」のみを行っており、パラメータも同じものである。マイコンには、PIC16F18877を使った。授業「課題研究」では、基板に電子部品を半田付けして製作し(写真2)、610個のパラメータをプログラムに移植し(写真3)、ニューラルネットワークの演算プログラムを解読することで理解を深めさせた。そして、ニューラルネットワークの教材「表計算アプリ」と「電子工作」に同じ数字の形状を入力した場合、その数字の認識確率分布(演算結果)が一致することを確認させた。この一致に生徒は感動した様子だった。さらに、この教材を使って数字を繰り返し入力して電子工作が出力する認識確率を見ながら、機械学習は「学習」で使ったデータ以上のことはできないというニューラルネットワークの「限界」を確認させた。生徒は、この研究をまとめて論文を投稿し、サイエンスコンテストで発表した(写真4)。

(愛知工業大学で開催される高校生対象のサイエンスコンテスト。午前中にプレゼン発表があり、午後にポスター展示発表がある。写真はポスター発表の様子。)

第11.4節 機械学習の「学習」を体験することで「集合知」を理解する教材「MyNIST CNN」

本教材(図15)は、3種類の手書き文字を分類するものである。本電子工作のCNN(畳み込みニューラルネットワーク)の構造は、入力層、畳み込み層、プーリング層および出力層である。入力層は6×6の36個、畳み込み層は3×3のフィルタ(カーネル)3枚、プーリング層は2×2のMAXプーリング、そして3個の全結合の出力層である。出力層の活性化関数にはシグモイド関数を使った。損失関数は2乗誤差である。学習は誤差逆伝搬法を使い、アルゴリズムは勾配降下法(学習係数は、0.2で固定)でエポック数は35である。エポック毎に損失(LOSS)の値をLCDに表示させた。

動作は、例えば、手書き文字である「/」と「+」と「\」を各10個、教師データ(ラベル)とともに入力する。入力は、基板表面のパターンを導通させて行う。合計30個の手書き文字の入力が完了すると「学習」モードに入る。エポック数が増えるにつれてLOSSが減少し学習が進む。学習が終了すると「推論」モードに入る。「/」と「+」と「\」の手書き文字を入力してその分類を行う。この例のような単純な文字であれば概ね分類できる。

授業では、まず、生徒一人ひとりに「学習データ」を入力させる。30個のデータ入力が終わると装置のマイコンが学習を行い、生徒が入力した文字を統合した文字認識関数を生成する。これで「未知の文字」に対する文字認識が可能となるので、生徒に好きな文字を入力させて判定させる。AIは「集合知」であると言われる。本教材を使って、機械学習が「個々の知恵を集めた集合知を使って未知の課題を解く道具」であることを体験させた。

ちなみに、この「MyNIST」という名前は、「MNIST」から取っている。MNISTは、手書き数字画像60000枚とテスト画像10000枚を集めた画像データセットで、機械学習で簡単な実験から研究まで幅広く使われているものである。本教材の「MyNIST」は、自分の好きな手書き文字をデータセットにして機械学習を楽しむことができるのでこの名前にした。

第12章 授業「課題研究」における AI 授業実践の評価

授業「課題研究」(3年生、7名、4時間、2020年2月実施)にて、上記のAIの授業を行い、その前後での生徒の意識変化をアンケート調査で分析した。その結果(図16)、目的変数とした①「これからAIについて調べたり、勉強したりしたいと思う」の平均は、0.2段階低下した。しかし、「数学に興味があるか」(+0.60)、「AIは自分に関係あると思うか」(+0.55)、「将来、AI関連の仕事に進みたいと思うか」(+0.71)、「AIを理解するために、学校での教科の勉強は大切だと思うか」(+0.76)の項目で、0.5段階以上上がった。逆に0.5段階以上下がった項目は、「AIを開発するには、人の創造力が必要だと思うか」(-0.79)であった。この解釈に関して、筆者は、AI開発においてそのニューラルネットワークのモデルの構築には人の創造力が必要であることは言うまでもないが、生徒の意識として、自分には手の負えない高度な技術という認識から、ニューラルネットワークの計算方法を知ったことにより身近な存在に認識が変化したのではないかと考えている。いずれも対応のある片側t検定において有意でなかったが(p>0.05)、このAIの授業によりAIについての興味、関心が高まり、AIの理解が進んでAIの捉えどころないイメージが払拭できた可能性はある。

第13章 第2部のまとめ

第2部では、工業高校生に機械学習をはじめとするAIをどのように教えるかに関して先行事例研究がない中、工業高校での学習内容である表計算アプリと、C言語を使った電子工作を足掛かりに、工業高校生のためのAIを学ぶ授業を提案した。まず、アンケート調査を使って生徒のAIに対する意識を分析した。そして、それらに基づいて授業の目的を社会性を持たせたストーリーで定義した。次に、複数の教材を開発した。教材は、機械学習であるニューラルネットワークを「表計算アプリ」と「電子工作」を使ってその機構を可視化した。最後に、この授業デザインを実践し評価した結果、生徒のAIのイメージの明確化と興味・関心の向上の可能性が認められた。

しかし、本研究での機械学習の機構の可視化は、機械学習の「推論」に焦点を当てたものであった。教材「MyNIST CNN」で機械学習の「学習」の体験を取り入れているが、「学習」の機構は、ブラックボックスのままである。今後の課題として、機械学習の「学習」の機構の可視化に取り組む必要がある。

また、興味関心を高める教材として、「感情分析:笑顔がいいねと言われたい」を準備したが、アンケート「AIの勉強は自分にとって色々役立つと思うか」では、「思う」と「やや思う」が34.1%であったことから、AIに関する生徒の興味関心は低いと言える。従って、生徒が注目する教材を複数準備する必要がある。

ところで、現代社会には多くの課題が山積している。そしてこれらの問題は複雑で、変数が多すぎてその最適解を人が見つけることが困難となっている。近年、内閣府は第5次科学技術基本計画において「Society 5.0」なる社会構想を示した。ここでは、「経済発展と社会的課題の解決の両立」をAIによるデータ解析によりそれぞれの利害関係者のニーズに対する最適解を目指すとされている[14]。生徒がこの提案したAIの授業を受け、AIの仕組みとその限界を知ることで、AIが社会問題解決の有力なツールであることを理解し、さらなる勉強を進めていくことを期待する。

謝辞(省略)

付記

1 AIを学ぶ目的の定義について

本稿では、AIを学ぶ目的を、ある企業の代表者の発言とマルクスの仮説を取り上げ、社会主義国での悲惨な事実を紹介し、そのような歴史の過ちを繰り返さないためと定義した。このストーリーは筆者のオリジナルであるが、これを授業に使おうと考えたとき、次の事例を思い出した。それは、2016年7月に初めて18歳選挙が行われた際、横浜市青葉区の投票所では18歳の投票率が全国平均を大きく上回ったため、青葉署が区内の県立高校3校に電話し、高い投票率について「政治的中立性」の観点からどのように生徒に指導したかを尋ねた事例である[15]。

本稿で述べたこの定義に関して、政治的中立性を保持していることは確信しているが、十分批判は考えられる。正直、背筋に冷たいものを感じた。しかし、生徒に対して政治的中立性を踏まえた上で、政治について考えるきっかけとなる「材料」を示すことが重要と考え、このストーリーを生徒に提示することにした。

授業でこの定義を説明すると、生徒の中には、笑いながら「けしからん」と言う者がいる。そこで、この定義の説明の続きとして、以下の話[16]をしている。

スターリンがソ連の最高指導者だったとき、フルシチョフは共産党のリーダーだったが、スターリンの死後、フルシチョフがアメリカで記者会見を行った時のエピソードである。

ある記者が、メモで「あなたは今日、前任者スターリンの支配の恐ろしさについて話をしましたが、当時、あなたは彼の仲間で、側近の一人でした。その間ずっと何をしていたのですか」と質問しました。それを読んだフルシチョフは、烈火のごとく怒り、聴衆に向かって、「誰がこの質問をした」、「誰だ」と叫びました。答える者はなく、記者クラブは静まり返りました。そして、フルシチョフは、少し間をおいて静かに言います。「いまの皆さんと同じことを私はしていたのです」と。

このエピソードは、リーダーシップの難しさを述べたものですが、授業では、これ以上のことは言わないことにした。このエピソードの解説(「私たちは、他人に同調し、何もしないことを正当化し、見て見ぬふりをしてしまいがちである。汚職を暴く告発者、責任を自ら進んで引き受ける真のリーダーはなかなかいないということ」)は、生徒によっては、浅はかな判断を起こさせる危険があるので、別の機会に生徒に話したいと考えている。

2 教材のYouTubeへの公開

本稿で紹介した教材(電子工作)は、YouTubeサイト内で「テラオカ電子」で検索すれば動画を観ることができる。2020年10月現在で、32セットの電子工作を公開している。例えば、「感情分析:笑顔がいいねと言われたい」は、下記URLで動画を公開している。

このようなYouTube等のインターネットを使って不特定多数に情報を公開することは、炎上などのリスクが少なからず懸念されることから好ましくないという意見がある。しかし、こうした情報を公開することは生徒の知識と意欲を向上させる。そこで筆者は、一部の不適切な者が起こす少ないリスクは筆者の責任において許容し、生徒の効果の方がより重要と考え2018年8月より公開に踏み切った。

生徒に対しては、動画を予習と復習に使って欲しい訳であるが、以下のように説明している。

江戸時代、和算が盛んであった。各地に和算塾があり、各塾は互いに競い合っていた。また和算を教えながら地方を旅する者のもいてネットワークも形成されていた。各塾は自分たちの技を自慢したり、優秀な門下生を募集したりするため、オリジナルの問題を神社に奉納していた。この「テラオカ電子」も当時の和算塾と同じ気持ちである。「YouTube神社」に「奉納(アップロード)」しているのです。

3 工業高校生に適した教材について

高校生にAIについて何をどのように指導するかに関して、学習指導要領に記載はない。先行研究事例も少ないが、春日井は、論文[17]の中で、主要な機械学習の手法を現行の学習指導要領の学習内容で習得できるかどうかを整理し、授業「情報の科学」で、言語処理であるTF-IDEと単純ベイズ分類器の実践を述べている。また、間辺らは、論文[18]で、今後、教科「情報」でのプログラミング学習で標準になりつつあるPythonの授業導入事例を紹介している。

これらから推察すると、普通科高校では、教科「情報」のプログラミングの流れを受けて、PC上でPythonを使った機械学習の課題が行われていくと予想される。一方、工業高校は、C言語の履修が標準になっている。工業高校もPythonに移行していくとも考えられなくはないが、筆者は、工業高校の「ものづくりというハードウエアに近い」学習内容からC言語を基本に機械学習の学習を進めていくのが現実的だと判断した。

そこで、本稿では、PICマイコンにC言語で機械学習を実装した電子工作の教材を準備した。単にPC上で機械学習をシミュレーションするのではなく、実機で機械学習を体験できるメリットがあると考えている。なお、授業の導入に使った教材「感情分析:笑顔がいいねと言われたい」はC言語ではなくPythonを使って実装している。

4 ニューラルネットワークの技術論点の説明

実装したニューラルネットワークのパラメータは、筆者が算出した。これは、機械学習における「学習」の理論が数学を用いているため高校生にとっては難解であったためである。そこで、ニューラルネットワークの「学習」について生徒への指導をRaspberry Piで実演しながら行った(写真1)。具体的には、技術論点を以下のように説明した。

1)学習に使ったデータの説明

機械学習のライブラリであるscikit-learnのdatasetsモジュールの手書き数字のデータを使った[12]。このデータは43名分の手書き数字が1797個ある。それぞれ8×8ピクセルで、文字の濃さが16階調で表現されている。今回の学習では、階調が8レベル以上を「1」、未満を「0」に加工して行った。

2)活性化関数の説明

活性化関数は、ニューロンを興奮させるための関数と捉えることができる。この活性化関数により、ニューラルネットワークの表現が豊かになる。中間層で使ったシグモイド関数は微分が扱いやすく、ニューラルネットワークで古くから使われている。出力層で使ったソフトマックス関数は分類問題に使われるもので、ニューロンが対応する枠に分類される確率を表現する。

3)学習が進むとはどういうことかの説明

出力と正解(ターゲット)の違い(誤差)が小さくなることである。この誤差(損失関数)について、本研究のニューラルネットワークでは公差エントロピー誤差を使った。これは正解から離れるほど誤差が大きくなり、出力が正解に近づくにつれて誤差が0になる。従って、出力値と正解値の隔離が大きい時に学習速度が速い利点がある。本研究のニューラルネットワークの学習における損失関数の変化を写真2に示す。学習が進むにつれて減少していることがわかる。

4)訓練データとテストデータの区別の説明

データの全てを使って学習するのではなく、訓練データとテストデータに分割する。訓練データはネットワークの学習に用い、テストデータは学習結果の検証に用いる。

5)隠れ層のニューロンが8個の理由の説明

隠れ層のニューロンを増やせば増やすほどニューラルネットワークの表現は向上する。しかし、重みやバイアスの数が増える。そこで最小のニューロン数で、ある程度の精度のニューラルネットワークを考えた。ニューロン数を5(重みとバイアスの合計:385)、8(610個)、11(835個)個の場合で学習を行った場合のそれぞれの正解率は、それぞれ約86%、91%、92%であった。これらから、ニューロンが5個では正解率が低いが、8個と11個ではそれほど差がないことから本教材では隠れ層のニューロン数を8個とした。

5 本研究の位置づけ

本研究では、工業高校生のためのAIを学ぶ授業を生徒のアンケートによるイメージと学びの意識から提案した。ここでは、この提案を「AI時代の教育」の論点からその位置を確認する。

藤川の論文[24]によると、「AI時代の教育」の論点は、「AIが普及した社会を生き抜くために重要なのはどのような能力なのか」、「AIの普及等をEdTechという形で教育における技術革新に活かすことができるのか」、「小学校に導入されるプログラミング教育は AI 時代の人材不足に対応したものとなるべきか否か」の3つがあり、これらの論点は互いに関連しているという。

ここでは、議論を進めるため「AIが普及した社会を生き抜くために重要なのはどのような能力なのか」を取りあげる。ここには、学校教育の方向性として、「論理的(創造的)な新たな教育への改革」と「これまでの延長で人間らしさを重視」があるとされる。そして、この軸に乗る事例として「新学習指導要領」、「岡田斗司夫」、「EdTech」、「新井紀子」の4つを上げている。

「新学習指導要領」は、従来から行われてきた「人間の学習」を重視するものである。感性を 働かせたり、目的を設定したり、表現を工夫したり、納得解を見いだしたりすることを、人間の「強み」とし、「人間の学習」を重視する。人間とAIとを対立的にとらえ、AI にできないことを人間が行えるようにするという論理である。

「EdTech」は、教育のあり方を改善していくためにAIを含めた情報技術を活用すべきとする。就労状況の変化を「与えられた仕事をこなす」労働からの「解放」と規定し、画一型の教育から学習者の多様性に対応した教育への移行のためにAIを活用して、創造的な課題発見・解決力を図るとする。

東ロボプロジェクトの「新井紀子」は、AI にできることは計算すなわち論理、確率、統計だけと定義する。それゆえAIに苦手な「高度な読解力と常識、加えて人間らしい柔軟な判断が要求される分野」が人間に求められる仕事であるという。しかし、中位の高校の半数以上が内容理解を要する読解ができていないことを自身のリーディングスキルテストで明らかにした[25]。これでは、将来、AIにはできない仕事ができる人材が不足し、企業が人手不足になる他方で、AIで仕事を失う失業者が社会に溢れると予測する。それゆえすべての生徒が基礎的読解力を身に着けることが必要だとする。

一方、「岡田斗司夫」は、すべての者がリーダーになる必要はないとし、人口の9割以上を占める「普通の人たち」は、今後20年から30年後の未来に仕事がなくなっても不思議はないので、少数のリーダーたちについていくことが、多数の「普通の人たち」が「生き残る」ために必要と主張する。創造性・読解力より人間関係を重視する。

ところで、かつて本校の学年目標に、「可愛がられる人になる」というのがあった。これは、筆者を含めて教員の間で支持されたが、人間らしさを重視したものであったと言える。この時、筆者は、生徒に「可愛がられれば、給料も上がってそれに越したことはないが、可愛がられなくても悲観するな。それが普通で、可愛がられたらもうけもの程度だと思ってください。」と伝えた。生徒の中には、自分に自信が持てないものも多いと推察したからである。また、現在、中日新聞(関東地区では東京新聞)の朝刊で平野啓一郎の『本心』という小説が掲載されている(2020年6月28日現在287回)。ここでは、近未来の貧困の青年が富豪に気に入られる話が描かれている。そこでの鍵は、青年の「プライド」と「真面目さ」である。

本研究では、これらを踏まえて、工業高校生にとって良いと思うAIを学ぶ授業をデザインした。具体的には、まず、共感は大切である。「笑顔がいいね」と「MyNIST」の集合知の教材で具現化した。市民として社会の監視ができるよう歴史と情報リテラシーを入れた。AIの限界を理解できるようにAIは単なる関数計算であることを意識させた。将来、生徒は、技術者の補助になる可能性もあるので、技術者の担当内容を理解するため設計ステップを説明した。最後にプライドと真面目さを持って欲しいので、AIを学ぶ意欲の喚起に努めた。

【「どんな探究学習が好きですか?」】

さて、論文を読んでいただき、どんな探究学習をやってみたいと思うようになりましたか?

冒頭で述べましたが、勤務校の来年の「課題研究」の問題点について補足します。勤務校には、「企業連携コース」というのが設置されています(第15回のブログ記事で詳しく紹介しましたのでご参照ください)。なので、「課題研究」は、企業の方を呼んで話を聞いてまとめたり、課題を設定してもらったりする活動をやる方向で検討が進められています。詳細については、知らされていないのですが、商工会議所経由で企業と連携することになっているそうです。勤務校では「キャリア推進部」という分掌があり、そこが中心となって企画運営しています。

ただ、これも詳細は未定ですが、実際の「課題研究」の授業は、工業科の教員で行うことになっています。考えればわかることですが、これでは、工業科の教員に主体性がありません。極論して言えば「あやつり人形」な授業なわけです。

そこで、以下のような「要望書」を明日、管理職とキャリア推進部に提出することにしました。したがって、この行動でどのような結末となるかは現時点ではわかりません。結果がわかってからこのブログ記事を書いては、未来のカンニングになってしまいますので、今日、この記事を投稿します。行く末は、いずれ報告したいと思います。

キャリア推進部 御中

工業科

2024年度、企業連携コース(35組)の授業「課題研究」の内容に関する提案

1 結論:

4単位ある「課題研究」の内、2単位を企業連携関係、残り2単位を工業科教員(3名)での探究学習にしたい。

2 理由:

- 工業高校で行われている「課題研究」は、工業の教員がテーマを選定し、それに生徒が配属されるスタイルになっている。

- 工業の教科は、普通教科と違い、その内容に関して範囲が明確ではなく、境界があいまいな点に特徴がある。それゆえ、指導内容の自由度が高いので、工業の教員は、自身の最も得意とするテーマを設定し指導している。

- したがって、その教員のモチベーションは高くなり、結果、教員のスキルアップに繋がる。工業高校では、「「課題研究」は、最も教員としての力量があらわれる授業」とされている。

- 「課題研究」では、探究(研究)の方法を学ぶが、これは、教科書的な座学では、会得することが難しく、体験的活動が必要である。

- 加えて、探究方法の理解は、教員と生徒が師匠と弟子の関係の中で活動することにより精緻化される。一般に、ノーベル賞の授賞者が、ノーベル賞を取った弟子であることが多い理由はここにある。

- そもそも、しっかりとした研修組織をもち、そこでの企業人が生徒に指導するのであれば別だが、一般に企業人は、教育に関して「素人」である。外の世界をある程度知ることは大切だが、学校でしか学べないことも重要である。

3 工業科が目指す「課題研究」:

横軸に「指導方法」、縦軸に「学習内容」をとってポジショニングすると、工業科では、創造的・個別指導の領域の「課題研究」を目指している。

(追記)

プラトンは、「教育の主たる目的は、若者に正しいことの中に喜びを見出すよう教えることである」と述べたが、筆者は、「自分が価値を置くものに向かってこつこつ努力する姿ほど素晴らしいものはない」や「幸福な人生は、探究を楽しむことである」という価値観を伝えたい。教員には、様々な価値観を持った人がいるので、それぞれのキャラクターに基いてそれぞれの価値観を生徒に伝える。そうなれば、生徒は、様々な教員のキャラクターとその価値観を学んで自分の価値観を作っていける。今後の工業教育は、それぞれの教員が工業の見方・考え方に基づいてその価値観を生徒に示して、生徒に価値観を形成させることだと考える。価値観の教育は、人にしかできない(GPTにはできない)。

ここまで読んでくれて、ありがとうございます。

ご質問・ご意見・ご感想等がありましたらコメントください。

テラオカ電子

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。今回は、中島美嘉の『WILL』(2002)を紹介します。この歌詞のサビは「あれから 僕はいくつの 自由を生きてきただろう 運命の支配じゃなくて 決めてたのは 僕の「WILL」」ですが、状況をそのまま受け入れても、行動を起こしても、どちらも自分の「WILL」なのですね。

「中島美嘉 『WILL』 MUSIC VIDEO」

【2024/03/03投稿】