「実習教材「マイコン時計」の開発 -来年度の実習教材準備の実践報告-」の探究活動

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。今回は、「マイコン時計」という電子工作の探究活動を紹介します。

皆さんは、2020年4月、コロナのため学校が休みになっていた時のことを覚えていますか? この時、何を考え、何をしていましたか? 私は、かなり悲観的な人間なのですが、今だから言えますが、コロナに関しては、じきに収束すると楽観的に考えていました。なので、休校で自宅勤務になったとき、これは、自分のやりたいことができるチャンスだと、「不謹慎」にも考えていました。

いろいろなことをやったのですが、その一つが、「マイコン時計」の開発です。当時、3年生がマイコン時計の製作の実習を行っていたのですが、使っていたマイコンが古く高価なこと、またプログラムを書き込むIDE(開発環境)もWindowsXPで動作するものであったので刷新する必要がありました。そこで、PICマイコンに変更した新しい「マイコン時計」を作ろうと思ったのです。

当時の在宅勤務報告書には、このように書いて提出していました(懐かしい)。

この時に、開発した「マイコン時計」は、以下のYouTubeで観ることができます。

【テラオカ電子:YouTube「マイコン時計」はこちらから】

結局、当時の勤務校では、この開発した「マイコン時計」は、陽の目を見なかったのですが、2023年の夏休みに改良して以下で紹介する探究活動で使うことになりました。

どの点を改良したかについては、以下の3つのYouTube動画で確認できます。こうして公開する目的は、担当してくれる生徒が事前に知識を与えためです。

【テラオカ電子:「3年次実習教材「マイコン時計」プログラム編を紹介します」はこちらから】

【テラオカ電子:「3年次実習教材「マイコン時計」はんだ付け編を紹介します」はこちらから】

【テラオカ電子:「「マイコン時計」に熱中症アラート機能を追加しました」はこちらから】

今回の探究活動も前回の「アニマルMINT」と同様、本校2年生の3名の生徒と取組みました。彼ら彼女らは、工業クラスの生徒です。来年度、3年次に『生産技術』という科目が設定されているのですが、その2学期に行う予定の教材になります。この探究活動は、その準備です。この3名は、教材準備を快く手伝ってくれたMission(使命感)とPassion(情熱)を持った生徒たちです。

では、「実習教材「マイコン時計」の開発 -来年度の実習教材準備の実践報告-」の探究活動を生徒の研究論文を引用しながら紹介します。

なお、生徒たちが、サイエンスコンテストで研究発表した内容を私が代読した形ですが、YouTubeで一般公開しています。以下のリンクから動画を視聴できます。見て頂けると後の話が良く分かると思います。

【テラオカ電子:「実習教材「マイコン時計」の開発(2023)を公開します。」はこちらから】

研究の背景と目的

本校は、普通科高校だが、昨年度(2022年度)より企業連携コース(2年次より工業と商業の各1クラス)が設置された。私たち、工業クラスでは、普通科の授業と共に、工業の科目も学んでいる。2年生では、「製図」、「工業管理技術」および「工業技術基礎(実習)」の6単位を学んでいる。来年度は、「機械工作」、「生産技術(実習)」および「課題研究」の10単位を学ぶことになっている。工業高校に比べると少ない授業であるので、内容を十分に選んで工業について効率的に学ぶ必要がある。

そのような時、顧問の先生から、来年度3年生で行う実習「生産技術」の教材の準備を手伝ってくれないかと声を掛けられた。理由は、一つには新規の実習内容なので、うまく実習が進行できるかどうか、私たちの学ぶ様子を確認して実習内容を調整するためである。もう一つは、私たちが手伝いを通して実習内容を学んで、来年度実習の補助ができるようになるためである。そこで、私たちは、「生産技術」の2学期に行う予定である「マイコン時計の製作」の準備に取り組むことにした。ちなみに、1学期は「Webアプリの制作」、3学期は、「AI(画像認識の分類)の工程体験」が予定されている。

この実習「マイコン時計の製作」の目的は、顧問の先生から、①はんだ付けを汎用技術として学ぶこと、②プログラム制作のイメージができること、および③ ①、②を通して自立した技能者になるために「学ぶ方法」を学ぶことであると言われている。そこで、本研究では、①はんだ付けを汎用技術として学ぶにはどうすればよいか?、②プログラムの制作のイメージを持つためにはどうすればよいか?および③自立した技能者になるためにどのような知識があれば「学ぶ方法」を学ぶことができるのか?について研究した。

本稿では、まず、「マイコン時計」の概要を述べ、次に、はんだ付けをSECIモデルに従って、ルールベースから物理ベースに知識を精緻化した実践を述べる。次に、プログラムのアルゴリズムを説明したあと、プログラム開発のインタビューを「ストーリー」としてまとめた内容を述べる。次に、それらの考察を述べ、最後に、まとめと今後の課題を述べる。

本研究の目的は、来年度の実習教材「マイコン時計の製作」の準備を仮説に基づいて実践した事例を報告することである。

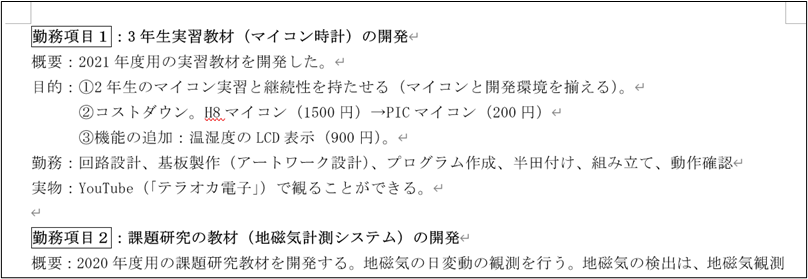

開発した実習教材「マイコン時計」の外観図を写真1に示す。左の上下は、参考にした隣の工業高校で使っている教材、右が本校で開発した教材である。なお、左の上下は、工業高校での学科の違いである。両者とも同じマイコンで同じプログラムを使っていると推測するが、下の学科はユニバーサル基板を使っているので、はんだ付けの練習に重点を置いていると想像する。

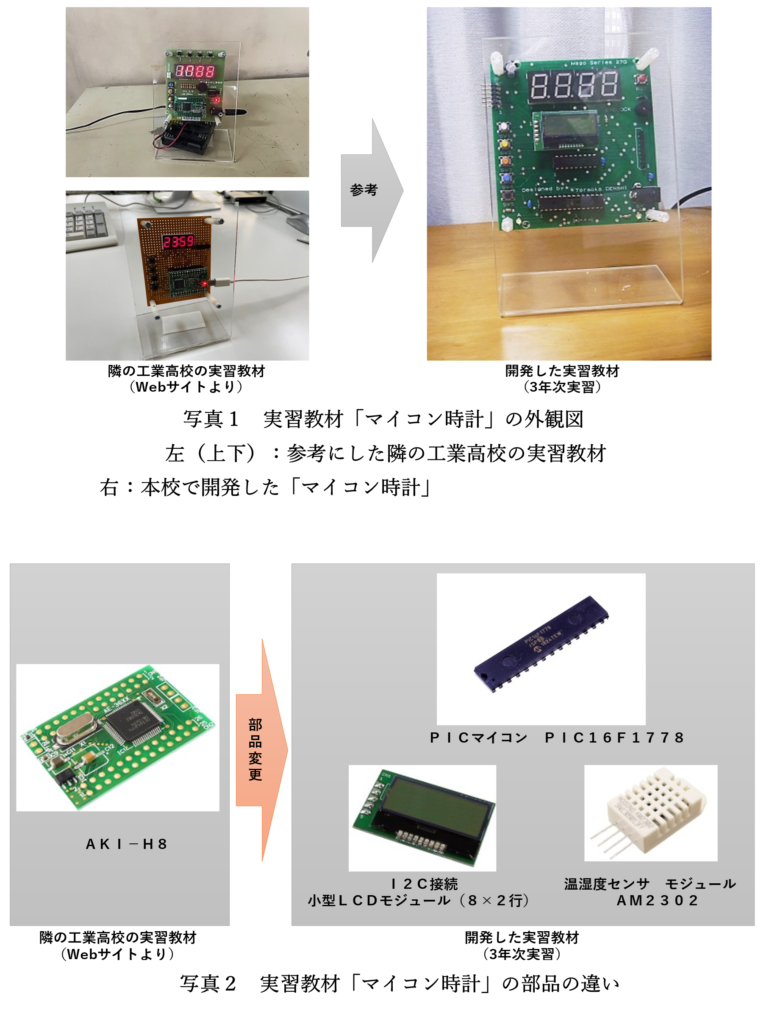

次に、工業高校と私たちの教材の違いを述べる。使用部品に関して、マイコンは、マイコンモジュールH8からワンチップのPICマイコンに変更した。加えて、新たにLCDと温湿度センサを追加した(写真2参照)。理由は、マイコンモジュールH8が高価格だからである。今回の時計機能に関しては、低価格のワンチップマイコンで十分であると考えた。また、温度と湿度を常時表示できた方が嬉しいのでLCDと温湿度センサを追加した。

詳細回路に関しては、7セグメントLEDの駆動で、工業高校では、ディスクリートのトランジスタを4個使用しているが、私たちの教材は、8個入りのトランジスタアレイICを使用した。また、ブザーに関しては、工業高校では、圧電ブザーを使用しているが、私たちはダイナミックスピーカを使用した。これは、圧電ブザーでは、音色を変えることができないが、ダイナミックスピーカであれば、駆動周波数を変更することで、機能に応じて音色を変更でき、UX(ユーザー体験)を向上できると考えたからである。

反対に工業高校の教材(左上)から削減した機能は、電池ボックスである。本教材は、時刻表示に7セグメントLEDを使っているため消費電流が大きい。そのため電池での使用は不適切と考えた。

1 全体機能

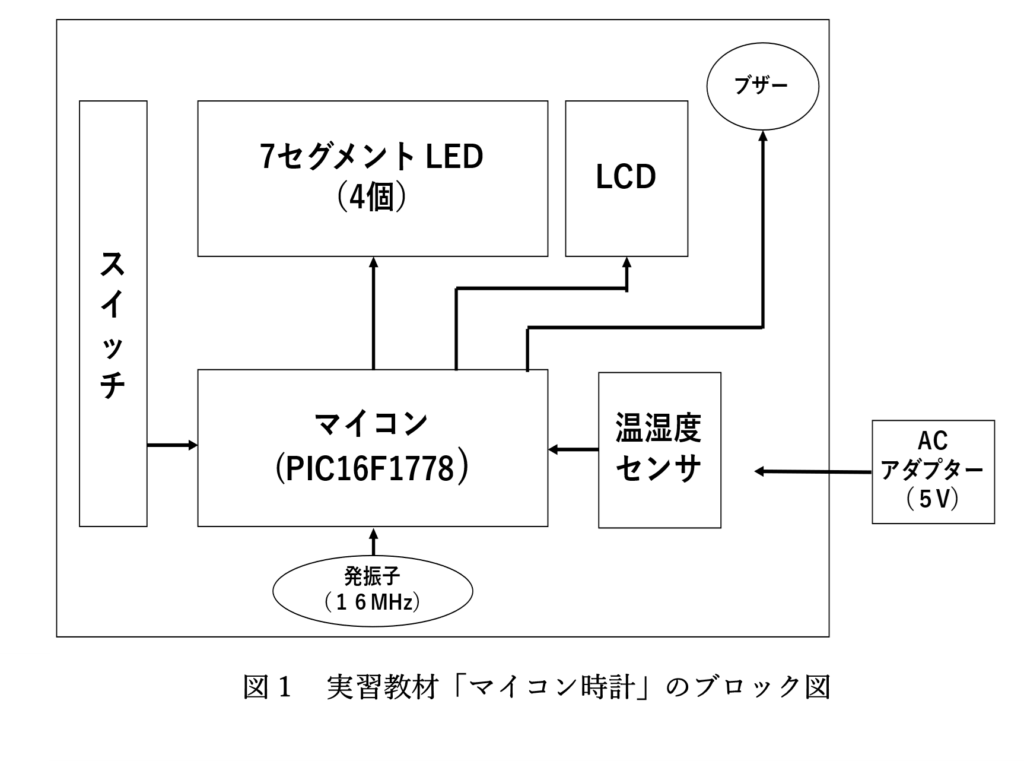

図1に全体機能のブロック図を示す。

マイコン(PIC16F1778)は、水晶振動子(16MHz)を使って駆動される。時計機能であるため、精度の高い発振が必要なため水晶振動子で外部発振させている。

マイコンは、スイッチの状態で、モードを切り替える。モードは3種類あり、①時刻表示、②時刻合わせ、③ストップウオッチ(秒単位)である。これらは、7セグメントLED(4桁)に表示される。また、このモード切替時には、ブザー音を鳴らしている。

また、マイコンは、温湿度センサ(AM2302)から温度と湿度のデータを取得し、それらをLCD(AQM082A)に表示する。なお、電源は、100Vのコンセントから5VのACアダプターを経由して供給される。

2 通信仕様

2.1 温度・湿度センサとの通信

単線バスのシリアル通信(デジタル通信)である。40bit構成でデータを受信する。

2.2 LCDとの通信

I2C通信である。100kHzで通信している。LCDは2行8文字で表示できる。温度と湿度を各行に表示させている。

2.3 7セグメントLEDの駆動

各桁(4桁)の7セグメントLEDを各桁2ms表示する、ダイナミック点灯をさせている。

2.4 スイッチの検出

各スイッチ(4個)をポーリングで検出している。

2.5 ブザーの駆動

1kHzの矩形波でブザー(ダイナミックスピーカー)を駆動している。

2.6 水晶振動子との接続

時計機能の精度確保のため水晶振動子を使っている。周波数は16MHz、周波数許容偏差:±30ppm、

周波数安定性:±30ppmおよび周波数経年変化:~±3ppm(初年度)である。

【はんだ付け実習 -SECI(セキ)モデルによる技能習得-】

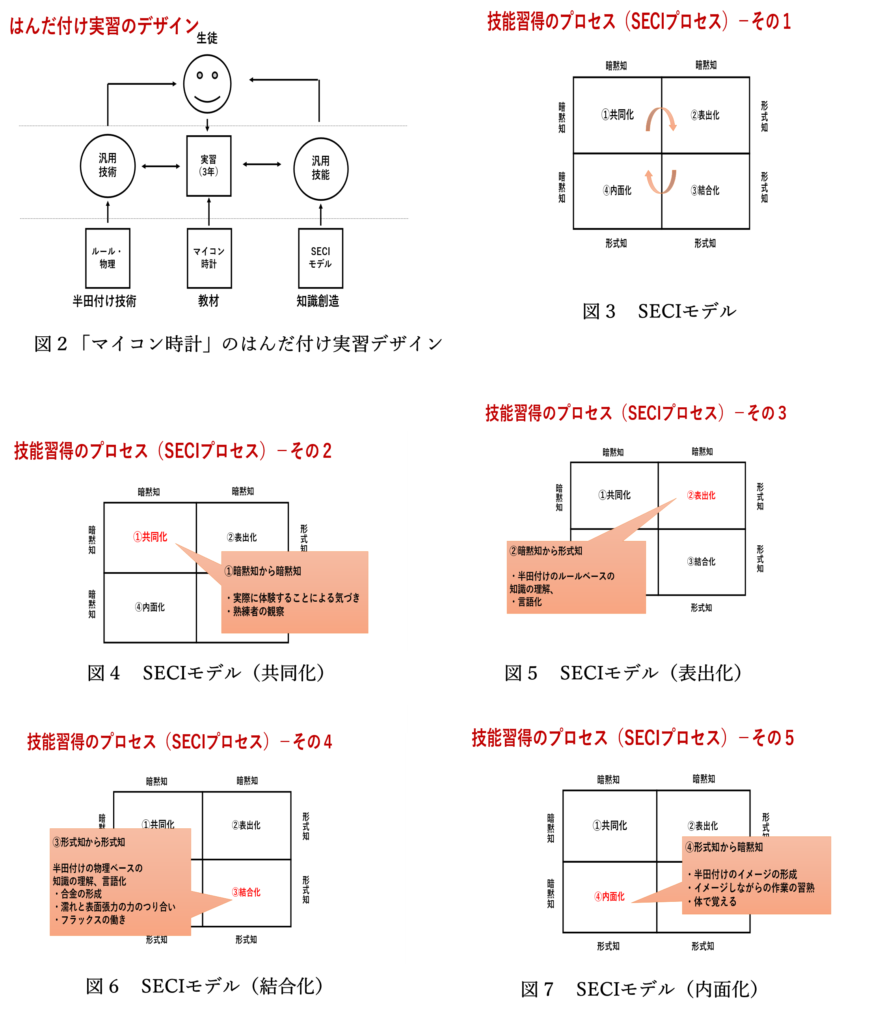

はんだ付け実習の全体像を図2に示す。生徒は、「マイコン時計」の教材を使って実習を行う。この時、ルールベースと物理ベースの知識を基に、はんだ付け技術の汎用的理解を得る(図2左側)。一方で、SECIモデルを使って一連のはんだ付け作業を通して技能習得の方法を学ぶ(図2右側)。

ここでSECIモデルとは、個人が持つ知識や経験を集約し、組織全体にノウハウやスキルを共有した上で、新たな知識を生み出していくためのフレームワークである。経営学者の野中郁次郎氏らが提唱した。SECIモデルは4つのプロセス(共同化、表出化、結合化および内面化)で構成されており(図3)、ナレッジマネジメントの基礎理論として用いられている。この知識創造のプロセスは、暗黙知と形式知からなる相互作用で説明する点が要となっている。ここでは、SECIモデルを組織での知識創造を促進させるものと定義しているが、本研究では、個人の知識、特に技能習得にも応用できるモデルと考えた。

1. 共同化(暗黙知から暗黙知)

共同化では、個人対個人がフェイス・トゥ・フェイスで暗黙知のやり取りを行う。専門家からの知識伝達でスキル向上を図る。私たちは、顧問の先生の作業を観察したり、はんだ付けのYouTubeの動画を見たりしてそのイメージを掴んだ(図4)。

2. 表出化(暗黙知から形式知)

表出化では、個人と集団の相互作用を媒介として概念を共有する。私たちは、以下の2つのことを行った。一つは、各自、自分自身の内にあるイメージ(暗黙知)を言葉(形式知)に表した。こうすることで、自分自身の学びを整理し、他者と共有可能な形に変換した。次に、3人で互いのイメージ(暗黙知)を共有して、それを言語化(形式知)した。最終的に、はんだ付け作業手順を、「1:はんだこてを基板にあてる、2:はんだをあてる、3:フィレットを確認する、4:はんだを離す、5:はんだこてを離す」、のようなルール手順を作成した(図5)。

3. 結合化(形式知から形式知)

結合化では、すでにある形式知からあらたな形式知を生み出す。一般的には、他部門や外部組織から形式知を得て自部署の形式知を編集するが、私たちは、顧問の先生から「はんだ付けの物理」について講義を受け、表出化で定義したはんだ付けのルール手順を編集した。具体的には、まず、顧問の先生から、「はんだ付けの物理」について、①はんだ付けでは、合金が形成されていなければならないこと。②良いはんだのフィレットが形成されるためには、はんだと基板との間の濡れと、はんだの表面張力の力のつり合いを考える必要があること。③フラックスの働きとして、②の表面張力の緩和と基板表面の洗浄が必要であること。そして、それら全てについて適切な熱エネルギーが必要なことを講義で学んだ。最後に、これらはんだ付けの物理を先のルールの手順で、それぞれ何が行われているかを言葉であてはめた(図6)。

4. 内面化(形式知から暗黙知)

内面化では、組織的に形式化された知識を自分自身のものとして採り入れる。結合化で作成の形式知を自分自身のものとして採り入れ、再度、実際に「はんだ付けの物理」をイメージしながらルール手順に従ってはんだ付けを行った。同時に、実際にトライ・アンド・エラーを繰り返しながら、各自が1台の「マイコン時計」を製作してはんだ付けの上達を図った(図7)。

プログラム開発ストーリー(アルゴリズムの理解)

教材「マイコン時計」のPICマイコンのプログラムは、C言語で記述されている。普通科高校である私たちは、C言語を履修していない。したがって、コードの開発はできない。そこで、開発者(顧問の先生)から、プログラム開発のストーリーをインタビューして、教材「マイコン時計」のアルゴリズムとプログラム開発の難しさを理解することにした。

顧問の先生から、プログラム開発の流れをストーリーで教えて頂いた。以下にインタビューの内容を時系列でまとめて記述する。

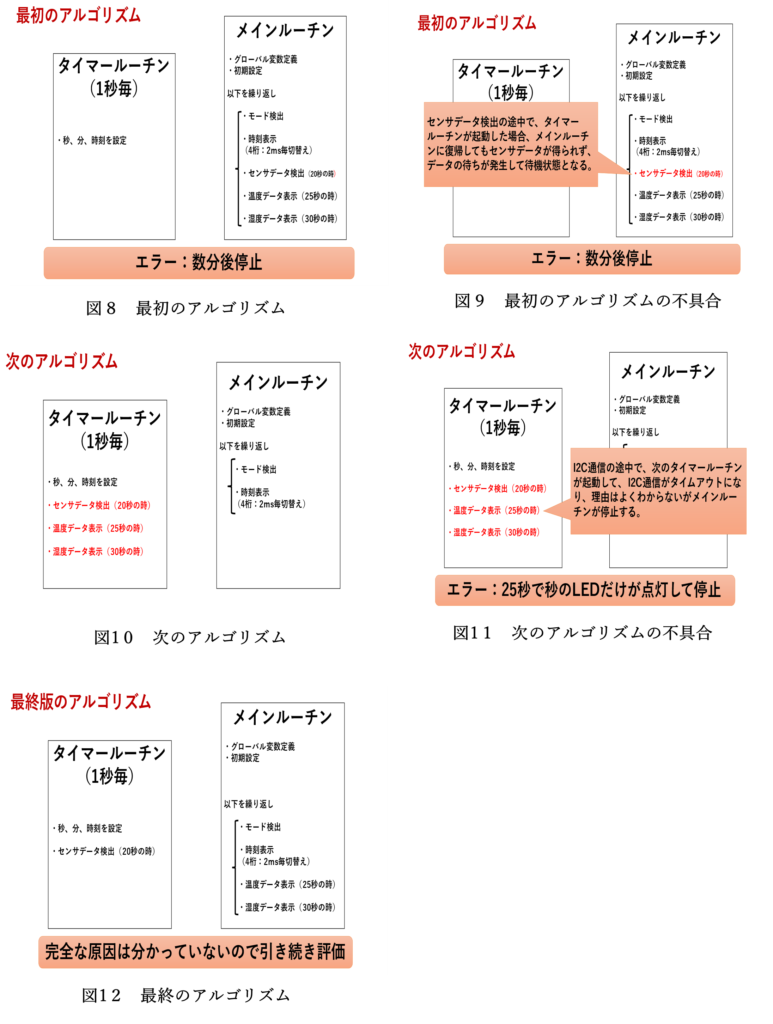

最初、図8で示すアルゴリズムでコードを作成した。プログラムの流れは、メインルーチンとタイマールーチンの2つがある。メインルーチンでは、初期設定の後、5つの関数が順に繰り返される。順に、①モード検出(時刻表示、時刻合わせおよびストップウオッチ機能)、②時刻表示、③センサデータ検出(時刻が20秒の時)、④LCDへの温度の表示(時刻が25秒の時)、⑤LCDへの湿度の表示(時刻が30秒の時)である。一方、タイマールーチンは、1秒ごとに割り込みが入って実行される。ここでは、秒と分と時間が、それぞれグローバル変数に設定される。しかしながら、数分動作させると、時刻表示が消える(停止)。アルゴリズムを精査した結果、停止の原因は、センサデータ検出の途中で、タイマールーチンが起動すると、タイマールーチン終了後メインルーチンに復帰してもセンサデータが得られず、データの待ちが発生して待機状態(プログラムはデータの待ちコードが記述されている)となるからであった(図9)。

センサ検出の関数に原因があることが分かったので、次に、図10に示すように、センサデータ検出、温度表示および湿度表示の関数をメインルーチンからタイマールーチンに移した。今度は、温度表示のところで停止することが分かった。理由は、I2C通信の途中で、次のタイマールーチンが起動して、I2C通信がタイムアウトになり、メインルーチンが停止したと推測された(図11)。しかしながら、納得できる正確な原因は、分からないとのことであった。

そこで、図12のように、温度表示と湿度表示の関数を再度メインルーチンに戻した。そうするとエラーは起こらず、正常に動作した。しかしながらI2C通信のエラーの原因が明確には分っていないので、引き続き評価をしていく。

考察

本研究では、汎用的に技能を習得するモデルとしてSECIモデルを採用した。しかしながら一般的にSECIモデルは、組織での知識創造を促進させるフレームワークとして紹介されている。そこで、ChatGPTに以下のプロンプトを投げた。

「SECIモデルは組織での知識創造を促進させるものだと考えますが、個人の知識、特に技能習得に応用できるモデルと考えることはできますか?」

ChatGPTから、「はい、SECIモデルは組織内での知識創造を促進させるだけでなく、個人の知識と技能の習得にも応用できると考えることができます。SECIモデルは知識の創造と共有に焦点を当てていますが、そのプロセスは個人の学習やスキルの習得にも非常に関連しています。(途中省略)SECIモデルは組織全体だけでなく、個人の学習とスキルの習得にも適用できる理論です。個人の学びと組織内の知識創造をシームレスに結びつけることで、持続的な学習と成長を促進することが期待されます。」と回答を得た。学問的に正しいかどうかは分からないが、私たちは、汎用的に技能を習得するモデルとしてSECIモデルが有効であるとした。

私たちは、SECIモデルを適応した結果、表出化のプロセスで、グループで話し合って言語化するところと、結合化のプロセスではんだ付けの物理という文脈を共有するプロセスが重要であると感じた。今回は3人で行ったが、来年度、実習で行う際には、幾つかのグループに分かれて討議することになるが、今回経験した3人が、各グループに入って討議の進行を行い議論を深めたいと考えている。

顧問の先生からプログラム開発のストーリーを聞いたが、やはりプログラム開発は難しいと感じた。一度ではうまくいかず、何度も試行錯誤することが重要だと分かった。しかもエラーの原因が、なかなか掴めないことがあることも分かった。今回の場合、I2C通信のエラーの正確な原因は分かっていない。センサとLCDを装着せずに動作させると停止することが分かっているので、何らかのエラー処理をプログラムに追加する必要があると考える。

まとめと今後の予定

本研究は、顧問の先生から、来年度3年生で行う実習「生産技術」の教材の準備を手伝ってくれないかと声を掛けられたことから始まった。そして、実習「生産技術」の「マイコン時計の製作」の準備に取り組んだ。

本稿では、まず、「マイコン時計」の概要を述べ、次に、はんだ付けをSECIモデルに従って、ルールベースから物理ベースに知識を精緻化した実践を述べた。次に、プログラムのアルゴリズムを説明したあと、プログラム開発のインタビューを「ストーリー」としてまとめた。ここでは、①はんだ付け技術をルールベースから物理ベースへ知識を精緻化すれば、汎用的な理解になるのではないか。また、②プログラムの制作のイメージを持つためには、プログラム開発の流れを開発者にインタビューして、その「ストーリー」を理解すればよいのではないか。そして、③はんだ付けを知識創造モデルであるSECIモデルを意識して作業すれば、技能の型を習得できるようになるのではないか。その結果、未知の技能に取り組んでいける自立した技能者になれるのではないかと考えた。次に、考察では、SECIモデルの表出化のプロセスで、グループで話し合って言語化すること、結合化のプロセスで、はんだ付けの物理という文脈を共有することが重要であることを述べた。また、顧問の先生からプログラム開発のストーリーを聞いて、プログラム開発は難しいこと、一度ではうまくいかず何度も試行錯誤することが重要であることを述べた。今後、私たちが手伝いを通して学んだことを活かして来年度実習の補助を行っていく。

参考・引用文献

[1]愛知県立春日井工科高校Webサイト

[2]後閑哲也:『逆引きPIC電子工作やりたいこと事典』、2019、株式会社技術評論社

[3]野中郁次郎、紺野登:『知識経営のすすめ ナレッジマネジメントとその時代』、2011、株式会社筑摩書房

[4]テラオカ電子:『3年次実習教材「マイコン時計」 プログラム編を紹介します。』、

[5]テラオカ電子:『3年次実習教材「マイコン時計」 はんだ付け編を紹介します。』、

[6] ChatGPT

本探究活動のまとめ

この探究活動では、生徒に、はんだ付けの技能を学んでもらうことが第一の目的でした。生徒は、中学校で少しやったことがある程度でしたが、各自、1台の「マイコン時計」をはんだ付けすることで、かなり技能は上達したように思います。

そして、今回は、さらに深めて、技能の「型」も学んでもらうことを考えました。ここでは、技能の「型」としてSECIモデルを使いました。

【「SECIモデル」については、こちらから】

Schoo for Busines:『SECIモデルとは|4つのプロセスや課題・解決策をわかりやすく解説』

このSECIモデルは、組織の創造性開発を目的としたものですが、今回は、それを個人の技能習得に使えるのではないかと考えました。この仮説を確認するために、ChatGPTに聞いてみました。そのやり取りの一部を公開します。

このように、ChatGPTも一応、SECIモデルが個人の技能習得の「型」として使えると言ってくれてますので、「自信」を持って取り組みました。専門的なことは分りませんが、SECIモデルは、汎用性の高いものだと考えますので、色々なことに応用していこうと思っています。

冒頭で、この「マイコン時計」は、コロナで休校の時に開発したことを述べました。学校が再開されても、教室では、ソーシャルディスタンスや手指消毒、昼食の黙食などが行われていました。また、当時のニュースでは、県内の小学生が、雨が降っていないのに関わらずソーシャルディスタンスを確保するため傘をさして登校している様子が紹介されていました。

当時、私は、授業で生徒たちに「コロナのパラドックス」という話をしていました。「コロナのパラドックス」というのは、コロナが心配だ、心配だと思うと、外に出なくなり、運動をしなくなったり、心配で夜眠れなかったりして、体調が悪くなり、免疫が低下してコロナに感染しやすくなる。

一方、コロナはたいしたことはない(若い人は重篤にはならない)と思うと、夜よく眠れるので、朝食もしっかり取り、外に出て、太陽の陽を浴びて運動するので、体の免疫が高まり、コロナに感染しなくなるという仮説です。

公立高校の先生は、「政治」と「宗教」の話をすることはタブーなのですが、家内から「学校でコロナの話をするとクビになるわよ」と言われていました。

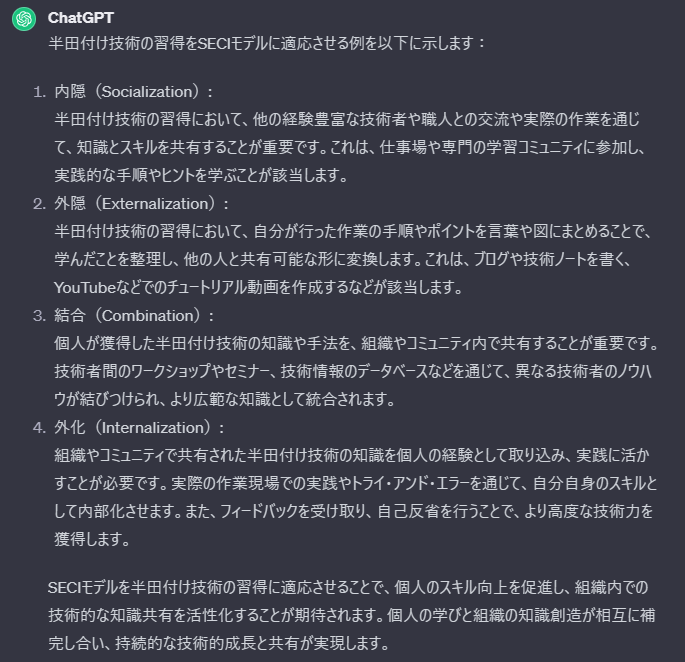

2022年に実施されたPISAの結果が公開されています。

「OECD生徒の学習到達度調査(PISA)の調査結果」はこちらから

文部科学省:OECD生徒の学習到達度調査(PISA)の調査結果

生徒の成績が良かった原因は、日本は、他国と比べて休校の期間が短かったからだと分析されています。個人的には、長い休校だったという感覚ですが、なにはともあれ収束して良かったです。

今回は、実習教材「マイコン時計」開発の探究活動を紹介しました。

ここまで読んでくれて、ありがとうございます。

ご質問・ご意見・ご感想等がありましたらコメントください。

テラオカ電子

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。今回は、「時間」繋がりでUtada Hikaru(宇多田ヒカル)の『time will tell』(1998)です。これは、彼女のデビュー曲、『Automatic』のカップリングです。当時、家族で八ヶ岳に車で旅行した際、途中たまたまトイレ休憩に入ったスーパーマーケットで、この曲の中古CDがワゴンで売られていました。即断即決で買いました。すごい人が出てきたと感じていましたので、良い買い物ができたと嬉しかったのを覚えています。なんと言っても、この若さで「時間がたてばわかるCry明日へのずるい近道はないよ♪」と歌っているところがすごいです。

「Utada Hikaru(宇多田ヒカル) – time will tell PV」

【2024/01/04投稿】