「高等学校におけるAIを学ぶ教材の開発と授業実践」の探究活動

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。このブログ記事のタイトルは『三毛猫先生の「探究活動」日誌』ですが、サブタイトルは、「ベーコン先生、デカルト先生、パース先生の3人の力を借りて探究教材づくりに励む日常」としています。ここで、ベーコン先生は「帰納法」、デカルト先生は「演繹法」そして、パース先生は「アブダクション」で有名です。世界では、思考・推論の方法には、主に先に上げた3つがあるので、私は、それにあやかって探究活動を深めています。

(左から、ベーコン先生、デカルト先生、パース先生です。気になる方は調べてください。)

今回は、ベーコン先生の「帰納的考察」の観点から、探究活動を考察したことを述べます。2021年度に県の産業教育論文に投稿したものをもとに振り返りたいと思います。ちなみに、ここでの投稿論文は全て非公開なのですが、皆様の参考になると思いますので、恥ずかしながら公開します。

この論文の内容をいくつかの研究大会で発表したのですが、その内容をYouTubeで一般公開しています。以下のリンクから動画を視聴できます。見て頂けると後の話が良く分かると思います。

【テラオカ電子:「「プレゼン2021」を公開します。」はこちらから】

高等学校におけるAIを学ぶ教材の開発と授業実践 -教材はどのようなものが必要か? –

【論旨】

AI人材の不足が叫ばれる中、高等学校においてもAIリテラシー教育が必要とされている。しかし、先行事例が少ない中、どのような教材を準備すればよいか分からないというのが現状である。そこで、まずは様々な教材を開発し授業実践を蓄積することで、指導内容や方法を帰納的に構築していくことが有効であると考えた。本研究では、教材はどのようなものが必要かについて考察したのち、「AIの仕組み」、「AIの活用」および「AIの工程」の3つの軸でAIを学ぶ教材を開発し、それを使った授業実践(「課題研究」)を報告する。

[どうすれば良いか答えが分からないので、とりあえず、思いついた方法で色々試行錯誤しながら答えを導いていこうということです。そうした結果、AIを学ぶ教材は、「AIの仕組み」、「AIの活用」および「AIの工程」の3つの軸で準備すれば良いという答えを、とりあえず得ましたという論文です]

【1.研究の背景と概要および目的 –教材開発と授業実践から帰納的にAI教育を構築する–】

現在、AI人材が不足していると言われる。経済産業省の試算によれば、2030年には、その数は78.9万人とされる[1]。そうした中、理系、文系を問わず全ての大学生にAI教育が実施され始めようとしている[2]。従って、工業高校生を含む高校生にもAIリテラシー教育が必要な状況にある。

[ここでの数値は、当時の試算なので、将来どうなるかはわかりません。以前、知り合いの経済学者の方に、「予測はどのような規模(人員)で算出しているのですか?」と訊いたことがあります。その時の答えは、「(大型コンピュータで計算しているのではなく)数人でパソコンを使って算出している」とのことでした。また、「経済予測は、依頼先から「意向」されることが多く、あまり当たりません」とも言われました。なので、この予測もどこかの意向が反映されたものかもしれません。私は、AI人材をこの数以上育成しないと、この国は危ういというメッセージだと解釈しています]

しかしながら、高等学校においてAIリテラシーを学ぶために、どのような教材を使い、どのような授業を行うかの先行事例は少なく、どう対応すれば良いか分からないというのが現状である。そこで、まずは様々なタイプの教材を開発し授業実践を蓄積することで、指導内容や方法を帰納的に構築していくことが有効と考えた。

筆者はAIリテラシーを学ぶための教材を2018年から開発してきたが、その過程でそれらが、「AIの仕組み」、「AIの活用」および「AIの工程」の3つの軸で整理できると考えるようになった。そして、開発した教材を使ってそれらの特性に応じた授業を実践している。なお、開発した教材は、筆者のYouTubeサイト、「テラオカ電子」で検索すれば全て観ることができる。本稿の各節で紹介する教材のYouTubeのURLをその冒頭に載せたので併せて参照して頂きたい。

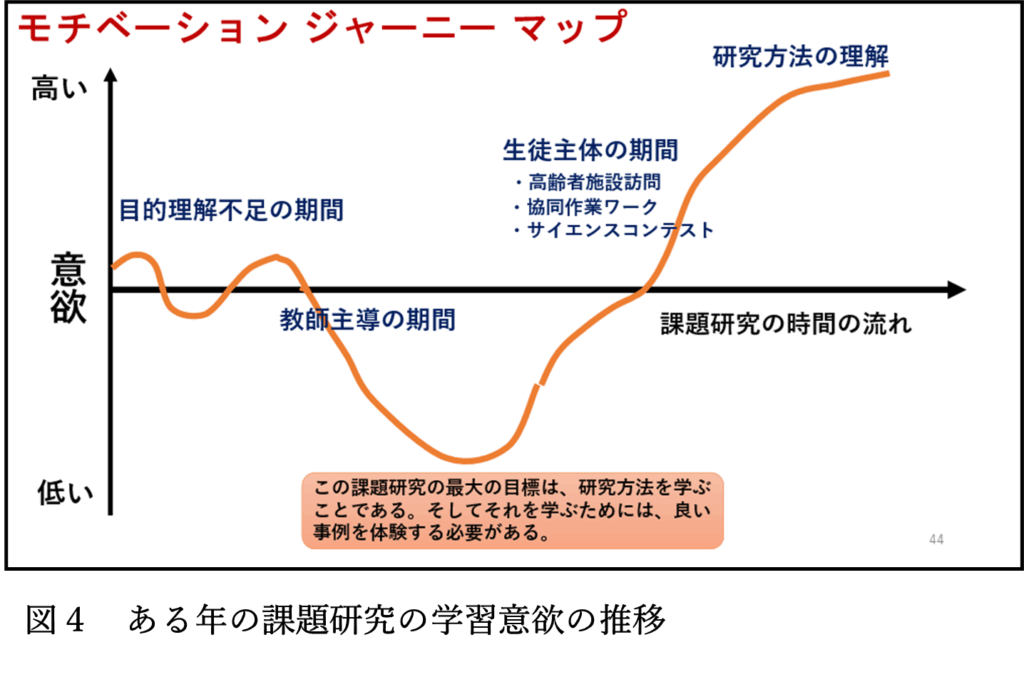

本稿では、筆者が所属する工業高校におけるAIリテラシーを学ぶ授業(「課題研究」)の事例を報告する。具体的にはAIを学ぶために開発した教材別にその指導内容を述べる。その中で「課題研究」を「探究学習(学習指導要領の改訂で、来年度(2022年度)から高等学校で設置)」と捉え、研究方法、特に問いの立て方を指導した内容も述べる。最後に、生徒がこの授業を受けてAIに対する興味・関心がどのように変化したかを「モチベーション ジャーニー マップ」でそのプロセスを可視化して考察する。本研究がAIを学ぶ授業実践の一つの有用な事例となることを目的とする。

1. 教材はどのようなものが必要か? - Something New 100+ -

「教材はどのようなものが必要か?」という問いは、AIリテラシーと近い領域の「メディア・リテラシー」の知見から引用したものである[3]。しかし、まず問いを考える場合、この問い自体の前提を問う必要がある(「問いを磨く」[4])。そもそもAIを学ぶ「正しい教材」というものを明確に定義できないからである。そこで、逆説として、様々なタイプの教材を開発して「教師が気まぐれで語った魅力的な未知の知に思わず聞き入ってしまう、「それってなに?」と問わずにいられなくなってしまう新しい何かを気付かせる教材」[5]を作ろうと考えた。そうすれば、生徒の興味関心や能力の違いから、この生徒には適切であっても別の生徒には向かないという問題も解決できる。様々な教材を数多く開発すれば、どれかは「生徒に刺さる教材」になる。

そこで、100以上の教材を開発すると決め、2018年より生徒の既有知識を足掛かりに[6]、試行錯誤しながら教材を製作してきた(2021年6月現在:54教材)。そして、それらを俯瞰した結果、「AIの仕組みを学ぶ教材」、「AIの活用を学ぶ教材」および「AIの工程を学ぶ教材」の3つの軸で整理できると考えるようになった。現在、これらの軸のベクトル上で簡単なものから高度なものまでを段階的に配置して多様な生徒が学べるように教材を整備している。

[2024年2月現在、正確な数は把握していませんが、100以上のAIの教材を開発しています。当時の目標をなんとか達成できました]

2.どのような授業の方法が適切か?‐研究方法の習得と教師主導・生徒主体のバランス‐

「どのような授業の方法が適切か?」という問いに答えるには、①生徒にどのような力を付けさせたいかの目的と、②指導は教師主導と生徒主体のどちらにウエイトを置くかの指導アプローチを定義する必要がある。

まず、「①生徒にどのような力を付けさせたいか」に関しては、生徒にAIの知識を得てもらうことは言うまでもないが、加えて「課題研究」が「探究学習」であることから、「研究の方法」を学んでもらう必要がある。なお、「探究学習」は、現代が予測不能社会であることから、自ら課題を設定し解決していく力を育成しなければならないという社会からの要請から設置されたものである。ここで「研究の方法」を学ぶ際、重要で難しい点は「問いの設定」である。通常、高校生にとって問いはすでに存在していて特別に意識していないからである。そこで、授業では、良い問いを具体的に定義して、その問いの背景と注意事項を説明する形で指導する。

次に、「②指導は教師主導と生徒主体のどちらにウエイトを置くか」に関しては、教師主導か生徒主体かのバランスを明確にして指導する。ここでは学習内容や生徒の能力に応じてその割合を決めることが重要である[12]。そこで授業の場面の内容や、授業の経過(初学期・中級期・エキスパート期)に応じてその割合を決めて指導を行う。

3.教材の開発(3つの軸)とその授業事例(問いの設定)

本節では、開発した教材を「AIの仕組みを学ぶ教材」、「AIの活用を学ぶ教材」および「AIの工程を学ぶ教材」の3つに分け、それぞれの教材別に授業実践を述べる。

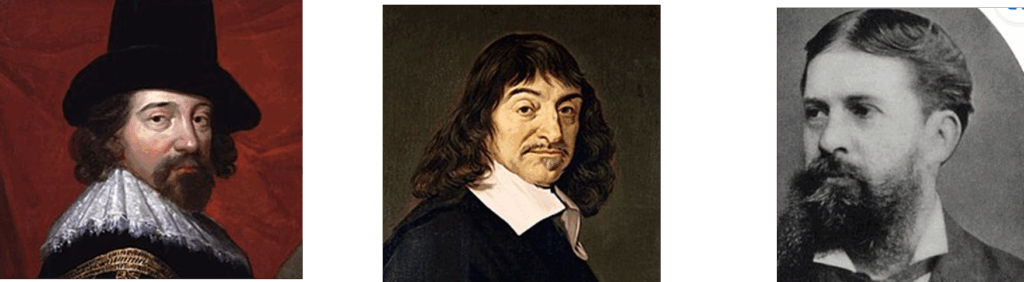

3.1 「AIの仕組みを学ぶ教材」の活用事例 -AIの知識・理解(認知領域)-

3.1.1 表計算アプリの教材 -ニューラルネットワークの「推論」の計算方法を学ぶ-

【YouTube】表計算アプリ ニューラルネットワーク編

図1に、表計算アプリを使ったニューラルネットワークの教材を示す。アプリのセルに入力データ、パラメータ、関数を挿入して手書き数字の分類を行うものである。パラメータは別のパソコンで機械学習を行い求めた。ネットワークの構造は2層のニューラルネットワークである。

生徒には、このセルに挿入する関数を考えさせる課題を与えた。具体的には、ニューラルネットワークの計算の流れと、使用する関数の種類を提示した後考えさせた。生徒はこの表計算アプリのファイルを自宅に持ち帰って関数の仕様を自分で調べ、セルに挿入する関数を深夜までかかって完成させた。生徒は、この課題を通してネットワークの計算の流れが明確になったと感想を述べている。なお、この教材は書籍[7]を参考に準備した。この課題は、教えられたものをその通りに思い出せるというレベルを判定評価するものである。

[当初、表計算アプリを使うと、ニューラルネットワークのイメージが得にくいかもしれないと思いましたが、ニューロンモデルの計算方法を説明したのちこの教材を使うと、生徒は納得感を持って取り組むことができました。また、ある研究会の情報交換で、この方法を使っている学校があることもわかりました。「AIの仕組みを学ぶ教材」として良いと考えています]

3.1.2 電子工作の教材 -ニューラルネットワークの「推論」の計算方法を学ぶ-

【YouTube】文字認識:ニューラルネットワーク

表計算アプリと同じニューラルネットワークの計算を電子工作で行う教材も開発した。64個のスイッチを使って数字を入力すると、マイコンが「推論」を行って、キャラクタLCDに手書き数字の認識候補の確率分布を表示する。生徒は、はんだ付けをして製作し、プログラム作成(C言語)ではパラメータの実装を行った。生徒はコードの全てを書いたわけではないが、全体のプログラムを見て意外と単純なコードで実装できることに驚いた様子であった。また、この電子工作に表計算アプリと同じ数字の形を入力した場合、同じ数字の判定結果になったことに感動していた。

[ここでのポイントは、この電子工作が、先に紹介した表計算アプリと同じニューラルネットワークを使っている点です。表計算アプリでは、イメージしにくい部分を補うようにしました。これは、初めてAIを扱った探究活動でした。色々思い出深い活動でしたので、別の機会にこのブログ記事で紹介する予定です]

3.1.3 電子工作の教材 -ニューラルネットワークの「学習」の計算方法を学ぶ-

【YouTube】AIとじゃんけん ニューラルネットワーク版

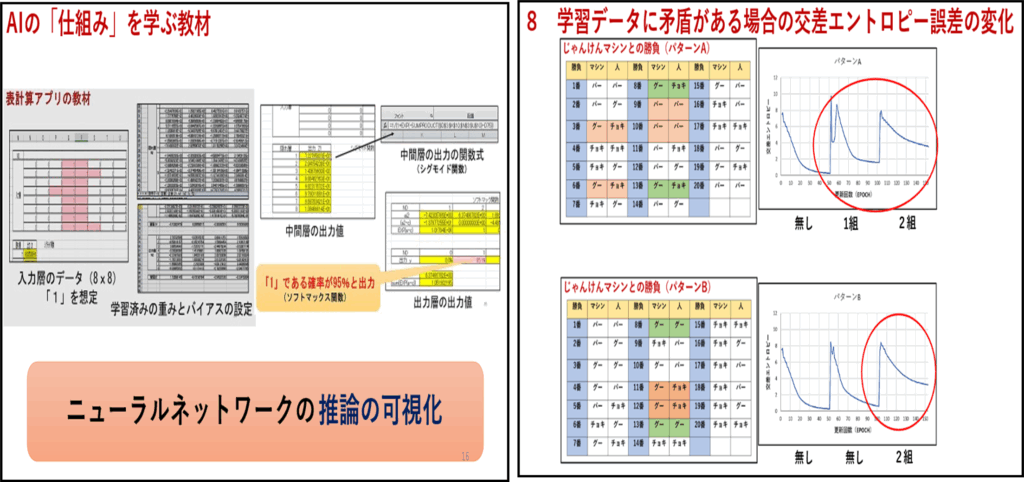

本教材は、機械学習の「学習」の仕組みを学ぶ教材である。ニューラルネットワークを使った「じゃんけんマシン」の電子ゲームを開発した。この教材を使った研究活動の問いは、「教師あり機械学習において、「学習」はどう進むか?特に、教師データに矛盾があった場合どうなるか?」である。ニューラルネットワークの「学習」で扱う勾配降下法(バックプロパゲーション)の指導に挑戦した。この理論的理解は数学や統計学の知識が必要であり高校生の学習範囲を超えているので、そのイメージ理解(推論の値と教師データの違いの大きさに応じてパラメータを調整する)と、最終結果の使い方に限定して指導を行った。生徒は、この研究で複雑な理論でも数学的にうまく処理すると簡単な結果となり実装可能であることに納得した様子であった。

[先ほど紹介した表計算アプリや電子工作の教材は、機械学習の「推論」を行うものでした。しかしながら、AIの仕組みを理解するには、「学習」の理解も必要です。先に述べたように、「学習」の仕組みは、高校で履修する数学の範囲を超えているので、技術書で書かれている説明では、生徒は理解できません。そこで、実体のある電子工作を使い、そこでの学習させるデータの特性の違いによってどのように学習が異なるのかに焦点を当てました。また、テーマは、馴染みのあるじゃんけんにしました。この探究活動は、第9回のブログ記事で紹介しています]

一方、製作に関して教材の電子回路の規模が大きいので、はんだ付けに苦労すると予想したが、事前の指導(ジグソー学習)もあり生徒は不具合なく製作できた。

[はんだ付け技術を学ぶジグソー学習については、別の機会に紹介します]

また電子工作の「学習」の様子をパソコンに取り込むための通信プログラム(I2C)も作成し追加した。結果、図2で示すように「学習」の可視化により、学習データに矛盾、すなわち同じ入力に対して異なる正解値を持った教師データで「学習」を行うと交差エントロピー誤差が減少せず「学習」が進まないことを示した。この事実は当たり前のことではあるが、ネットで検索しても例が上がらないので研究意義はあった。なお、上記3つのAIの仕組みを学ぶ教材を使った授業はいずれも教師主導で行った。すなわち、ここでの探究活動は教師が作成した問いに対する結果が事前に示されており、それを通して生徒は探究の基本原則を学んだ。

3.2 「AIの活用を学ぶ教材」の活用事例 - AIの技術・スキル(運動領域)-

3.2.1 高齢者向け電子ゲームのAI技術の適応可能性の研究活動 -生徒主体の探究学習 -

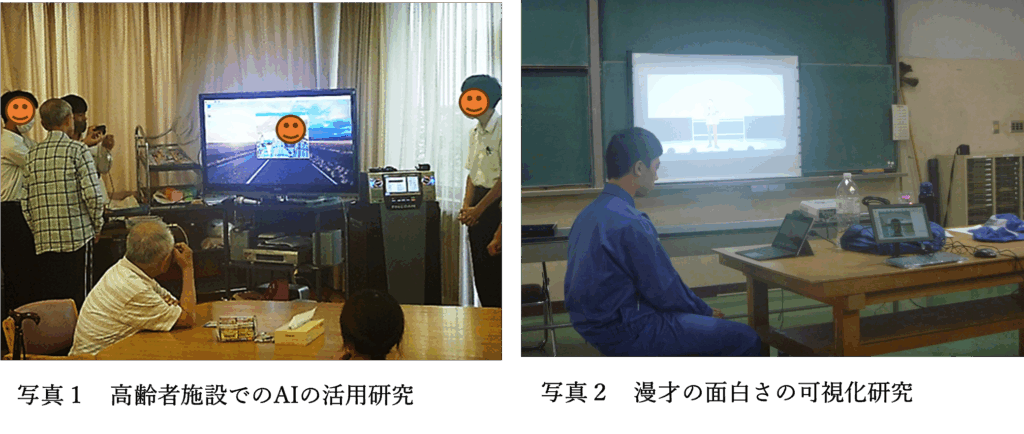

【YouTube】感情分析:笑顔がいいねと言われたい

本教材は、カメラで自分の顔を映すと、コンピュータがその表情を「Neutral(無表情)」、「Happy(幸せ)」、「Surprise(驚き)」、「Sad(悲しみ)」、「Angry(怒り)」の 5 つの感情に分類する電子ゲームである。これを高齢者施設に持ち込んで高齢者に笑顔になってもらう研究活動を行った。ここでの研究の問いは「AI技術を使って高齢者を元気にしたいが、高齢者にとってAI技術は受け入れがたいかもしれない。何が障害となっているのか?」である。研究ではAIに対する恐れは、高齢者に「この電子ゲームは人のように考えて判定しているわけでなく、単にコンピュータが「学習」したデータに基づいてどれに近いかを計算しているに過ぎない」とAIのメカニズムを伝えると、それが軽減されるのではないかという仮説を検証した。これらの問いや仮説は筆者が設定したものだが(教師主導)、高齢者施設での進行スケジュール立案、役割分担、高齢者施設での電子ゲームの披露、最後の聞き込み調査は生徒主体で行われた。写真1にその様子を示す。当初、カメラは机の上に置いてそのカメラを覗いてもらうことを考えていたが、この動作は高齢者にとっては難しいことが分かり、カメラを手でもって高齢者の顔に向けるなど生徒は試行錯誤していた。また高齢者は最初戸惑った様子だったが、スタッフの方の誘導もあり電子ゲームに笑顔と判定されみんなから拍手を受けるなど生徒は良い進行を行っていた。高齢者施設から戻ってからの振り返りで、今回の高齢者は全員最終的に「笑顔」と判定されたが、中には初めは「悲しみ」と判定され「笑顔」と判定されるのに時間がかかった高齢者がいた事実を取り上げ、生徒は、機械学習の学習データの偏りに関する議論をした。そこでは、AIを使って高齢者の健康増進を推進していくためには、高齢者の学習データを使う必要があると結論付けた。すなわち、ここでの研究活動では、教師が問いと進め方を提示して、それに基づいて生徒は主体的に探究を進めた。[この活動に関しては、第8回のブログ記事を参照してください。生徒の論文を紹介しています]

4.2.2 漫才の面白さの可視化研究活動 -データに基づいて考察する探究学習 -

【YouTube】感情分析ロガー

【YouTube】スマイルカウンター

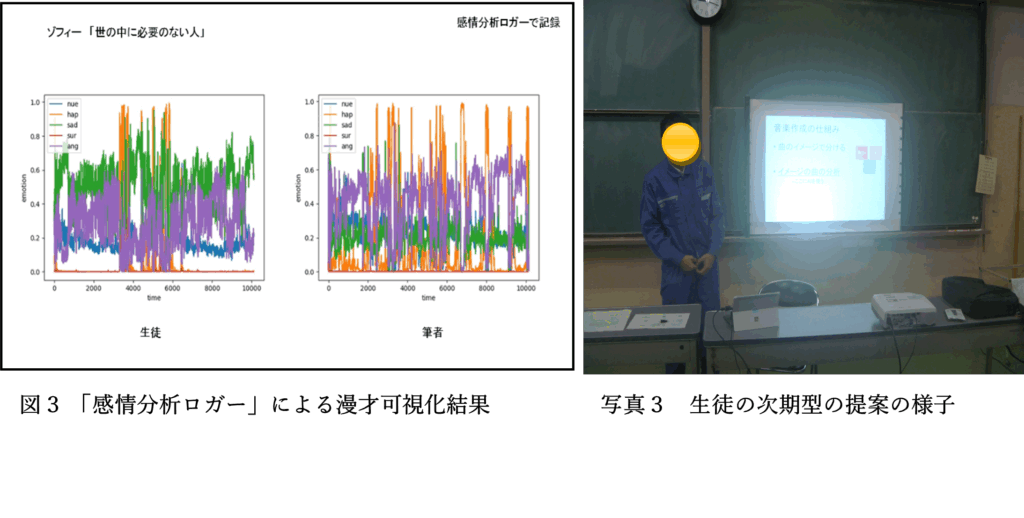

「感情分析ロガー」は人の表情の時系列変化を記録できる教材である。また「スマイルカウンター」は人の顔を検出してその顔の表情が笑顔かどうかを判定できる[9]。また何人中何人の人が笑っているかも数えることができる。2つの教材を使って漫才の面白さを定量的に可視化する研究を行った。ここでの問いは「漫才の面白さを定量的に可視化できるか?」である。これまで、問いの作り方を教師主導でそれらの問いをどのようして作ったかの理由も加えながら「良質な問いの例を示す」という方法で指導してきた。この方法は深い思考を必要とする探究学習に有効とされているが、これだけでは、生徒はまだ「漠然とした大きな問い」を作ってしまう。そこで問いのパターン教える方法、具体的には5W1H+YES/NOを紹介した[12]。また、問いの価値を判断する方法として、問いには「規模」と「深度」があることを紹介した。この説明で生徒が良い問いを簡単に作れるようになったとは考えないが、研究において問いを作ることの難しさと重要性を意識させることはできたと考える。写真2は生徒が漫才を観ている表情を「感情分析ロガー」で記録している様子である。図3はその結果(左:生徒、右:筆者)である。この結果を視ながら両者に笑いの分布は異なるが同じタイミングで笑いが起こっていること、そして、生徒は全体的に「sad」が高く、筆者は「angry」が高いことを定量的に明らかにした。本研究活動でデータに基づいて考察する探究学習を進めることができた。

[この活動も、第16回のブログ記事で紹介しています。問いの立て方の指導に関して、どのような方法が良いか、私はまだ見つけること(言語化)ができていません。ただ、その時々のテーマの特徴に応じて指導方法を考える必要があると感じています]

4.3 「AIの工程を学ぶ教材」の活用事例 -AIの仕組みと活用の関連を意識(メタ認知-

【YouTube】オリジナル分類器 CNN編

本教材は、ラズベリーパイを使った「ハサミ」と「ホッチキス」、「ペン」を画像分類する教材である(書籍[10]を参考に製作)。生徒は、実際に物体の写真を撮り、オリジナルのデータセットを作った。それを機械学習、推論し評価する研究を行った。機械学習ではデータセットの作成がポイントであるが、生徒は何を分類させるかを自分たちで決め、機械学習の一連の工程を試行錯誤しながら体験した。機械学習の実際の難しさを体験した。生徒は、本研究活動を通して機械学習の全体の工程を体験してAIの仕組みと活用を俯瞰した。

[色々、教材を準備していますが、この「AIの工程(作り方)」を学ぶ教材は、少ないのが現状です。今後は、ここを重点的に準備していきたいと考えています]

4. 「課題研究」の生徒の評価 ‐目標の達成度:初学期・中級期・エキスパート期‐

生徒の評価は、生徒の理解のレベルに応じてそれに適切な課題を与える必要がある。すなわち、初学時は、教えられたものをその通りに思い出せるレベルとして、表計算アプリのセルの関数の作成課題を与えた。中級時には、知識や経験など自分のすでに知っていることと結びつけて説明できるレベルとしてサイエンスコンテストでの発表に取り組ませた。そして最終のエキスパート時には新たに学んだことを基に「私たちには何ができるか?」という問いに答えられるレベルとして次期型(AIを活用した電子機器やサービス)を提案させた。写真3に生徒の次期型の提案の様子を示す。この生徒は音声入力で音楽を鳴らすアプリをパワーポイントのスライドを使って提案した。生徒のこの発表から、この「課題研究」を通してAIの漠然としたイメージが払拭され、具体的なものになったこと分かる。

[生徒は、予想以上にしっかり考えてくれました]

5.まとめ(教育的評価) - 目標のプロセス:モチベーション ジャーニー マップ -

「課題研究」の生徒の学習意欲を「モチベーション ジャーニー マップ(筆者の造語)」で可視化(情意領域の評価)したものを図4に示す。これは筆者の主観的観察に過ぎないが自身の立場に自覚的であることが重要だと考えこれを用いて本授業実践の教育的評価を考察する。当初、何をやるのかが明確に理解できていないことと、生徒間のけん制もあり意欲は小刻みに上下した。次に教師主導の活動が続き生徒の意欲は大きく低下した。生徒はこの時の様子を「教室の授業と変わらなかった」と述べている。この時期には「この課題研究の目的は研究方法を学ぶことである。それを学ぶためには何よりも良い事例を体験する必要がある」と繰り返し伝えて進めた。その後、高齢者施設訪問やはんだ付けの知識構成型ジグソー学習、コンセンサスゲーム(月からの脱出)の協同学習、さらにサイエンスコンテストでの発表活動を経験していくにつれ、やっていることの意味が少しずつ分かり意欲は向上していった。最終的に生徒の感想として「ここで学んだことは、必ず将来生きてくると思うので、ここの課題研究で良かったと思いました。」、「この課題研究で自分の取り組んだ課題以外、今後のAIについても先生に教えてもらい、色々なことを学ぶことが出来ました。これからもこの経験を活かしていきたいと思います。」、「本格的に論文や発表をしたのは初めてだったので、とてもいい経験ができ、学ぶことの楽しさを知りました。私はこの課題研究で本当に良かったと思います。」、「文化祭の時に、AI装置の説明でうまく説明することが出来なくて、自分の力が足りないことを痛感し、もっと成長しなくてはいけないと思いました。」「研究や論文の成作は初めての経験だったので、とてもいい経験でした。」、また、「寺岡先生は、今年で定年なのでこれが最後の課題研究だったので、いい思い出ができていたら僕はうれしいです。」とあるので高い意欲の状態でまとめることが出来たと考えている。

ところで、AIリテラシーを学ぶために、次の3つの内容を学ぶ必要があると言われている[11]。すなわち、一つは、AIの仕組みである。AIは決して「魔法の杖」でなどではなく、単に計算をしているだけであることを理解する。二つ目はAIの活用である。AIがどのようなものに活用できるのかを理解する。三つ目はAIの倫理である。やってはいけないことを理解するである。また、互いの関連を意識させることが必要とされる[3]。「AIの工程を学ぶ教材」はこの関連を意識させるものである。

本研究は一つの事例である。今後も様々な教材を使って授業実践を蓄積し帰納的検討を進めAIリテラシー構築に取り組んでいく。

参考・引用文献

(1) 経済産業省, “AI人材育成の取組”,

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/jinzai_ikusei/pdf/001_03_00.pdf(2021.3.14最終閲覧)

(2) 毎日新聞,”全大学でAI教育へ文科省などが標準科目を策定”,(2021.3.14最終閲覧)

(3) 中橋雄,”メディア・リテラシー論”,2015,北樹出版

(4) 宮野公樹,”問の立て方”,2021,筑摩書房

(5) 神代健彦,”「生存競争」教育への反抗”,2020,集英社

(6) 奈須正裕,”「資質・能力」と学びのメカニズム”,2019,東洋館出版社

(7) 涌井良幸・涌井貞美,”Excelでわかるディープラーニング超入門”,2018,技術評論社

(8) Jellyware株式会社,” Neural Compute StickとOpenVINO™でゼロから学ぶディープラーニング推論”, (2021.3月.日最終閲覧)

(9) 藤野秀則,” PythonとOpenCVを使った笑顔認識”,(2021.3.14最終閲覧)

(10) クジラ飛行机・杉山陽一・遠藤俊介,”PythonによるAI・機械学習アプリの作り方”,2020,ソシム

(11) 辰己丈夫,”情報技術が拓く人間理解(第15回放送講義)”,2020,放送大学

(12) 佐藤浩章,”高校教員のための探究学習入門”,2021,ナカニシヤ出版

本論文のまとめ

今回は、2021年度の論文「高等学校におけるAIを学ぶ教材の開発と授業実践 -教材はどのようなものが必要か?-」を紹介しました。

ここでは、「はんだ付けの知識構成型ジグソー学習、コンセンサスゲーム(月からの脱出)の協同学習」について補足します。協同的な学びが大切なわけで、グループで協議する活動を行いました。

コンセンサスゲームは、一応「答え」がありますので、議論の良しあしが分かります。後の振り返りで、「自分は声が大きかったので、論点を進めたが間違った方向に進めてしまった愚か者だった」とか、逆に「自分は声が小さかったので、自分の意見がグループに反映されなかったが、実は自分の意見が正しかった。グループに貢献できなかった」など、各自、気付きを得ます。

ちなみに、議論に良しあしに関して、研究では、「受容:提案内容に関して同意」や「議論:代案や例を挙げ、評価を示す」が多く、「拒否」や「無視」が少ないチームが高い成果を出すと示されています。

生徒には、「議論は、雑談ではないので、対立しても自分の意見を出す勇気が必要です」と指導するのですが、後の人間関係を心配して、そのような人はいません。

ところで、ある大学の先生が、海外の学会では、激しく意見を闘わせた者同士が、後のランチの時には談笑している。日本では、人格批判になってしまいこのようなことはありえない。と、言われるのですが、私は、これは日本と海外との差ではなくて、この例は、高い社会階層の人ならではの話だからと思うのです。

なので、生徒には、そうは言っても、きちんと議論しないと良い方向に進まないので、高い社会階層を目指して欲しい。だだし、議論する際は、相手の考えや態度を批判するのではなく、行動の結果を指摘するように言っています。生徒たちが、要領よく社会を変えていってくれたらと思います。

この論文では、教材開発を「帰納的考察」から検討しました。当時(2021)、まだ高校教育ではAIはメジャーではなかったのですが、やらなければならないと考えて取組みました。

ここまで読んでくれて、ありがとうございます。

ご質問・ご意見・ご感想等がありましたらコメントください。

テラオカ電子

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。第18回のこのコーナで、今、ビジネス実践のプログラムに取り組んでいることを述べました。今回は、少しだけ紹介します。このプログラムは、量子コンピュータを使って社会問題を解決するプロダクトを作るものです。私のチームは、4名で「学校のクラス分けを、量子コンピュータを使って最適かつ短時間にできるWebアプリ」を開発しています。チームで議論しながら進めるのですが、議論に熱が入り、言い合いの応酬(Zoomなので大したことはありませんが)になることがあります。これは、これで、良いプロダクトを作っていく上は必要なことです。また、このことを恐れていては、先に進めません。そして、この時に感じたのは、自分の意思をしっかりもつことが大切だということです。そんなわけで、今回は、大塚 愛 の『私』を紹介します。この活動の続きは、別の機会に紹介していきます。これが、私が今取り組んでいる「探究学習」です。

「大塚 愛 / 私」

【2024/02/11投稿】