「電子回路のロバスト設計と評価 ~パラメータ設計のシミュレーションと実回路の比較~」の探究活動

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。今回は、前回(第21回)に引き続き、実験計画法を使った探究学習を紹介します。2016年度のもので、工業高校で学ぶ電子回路を扱いました。パラメータ設計という少し難しい理論を使います。良く分からないからスキップしようとせず、「テラオカ電子」の誕生秘話も述べますので、最後までお付き合いください。

本論に入る前に予備知識として、「ロバスト設計」の背景について述べておきます。

先の大戦後、日本の工業は、主に米国から品質管理を学び、力を入れます。その結果、製造業、特に電子産業は1980年代には世界を席巻するようになりました。そうした中、応用だけでなく、日本独自の品質管理の理論を提案して世界に貢献する機運が生まれます。ロバスト設計は、「タグチメソッド」と呼ばれる田口玄一博士が開発したものですが、日本が品質管理に関して、初めてISOで制定したものです(ISO 16269-6:2014年初版、JIS:Z 9061:2016年)。これは、日本規格協会の悲願でもありました。そんなわけで、「制定祝い」を記念して、どうしてもやってみたいと思い、当時、「課題研究」として取り組みました。

私は、品質工学の専門家ではないので、この理論を正確には説明することは、できないのですが、ロバストパラメータ設計について、少しだけ説明すると、製品は多くの部品から構成されていますので、個々の部品の特性の総和が製品の特性になります。ここで、ロバスト設計とは、外部環境(温度、供給電圧など)や部品のばらつきが変化しても、目標となる製品の特性が安定(ロバスト:堅牢)となるように部品をどう組み合わせるかを、統計的に調べて、設計する手法です。具体的には、「SN比」と「感度」という指標を使って組合せを探索します。探索には、統計的手法である実験計画法が使われます。

興味のある方は、以下に参考サイトを記しましたので、読んでみてください。書籍も多数出版されています。

【「タグチメソッドに関する論文」はこちらから】

【「ロバスト設計に関する資料」はこちらから】

最後に述べるのですが、この活動の実験は大変苦労しました。その理由は、良くあるの事例なので参考になると思います。ここでは当時の報告書を紹介します。また、「テラオカ電子」誕生秘話も述べます。

では、いつものように、生徒がサイエンスコンテストで発表した内容を私が代読した形ですが、YouTubeで一般公開しています。以下のリンクから動画を視聴できます。見て頂けると後の話が良く分かると思います。

【テラオカ電子:「「電子回路のロバスト設計と評価」(2016)を公開します。」はこちらから】

電子回路のロバスト設計と評価~パラメータ設計のシミュレーションと実回路の比較~

【1 はじめに】

私たちは、電子回路の最適設計に取り組んだ。今回、電源回路を取り上げ、パラメータ設計をすることにより、外乱(入力電圧、負荷変動、雰囲気温度)に強い回路を設計する。

本報告では、パラメータ設計を回路シミュレータと実際の実験の両方で評価した結果を述べる。

【2 研究方法】

パラメータ設計とは、田口玄一博士が確立した製品開発、技術開発の効率化を促進するための理論体系である品質工学の一分野である。パラメータ設計は、システムを効率的に最適化するための設計理論である。ここで「最適」とは、さまざまなノイズに対して、システムの機能が安定した状態、すなわちロバストな状態にあることを意味する。今回、私たちは、電源回路の品質を安定させるために外乱に強い設計を行う。

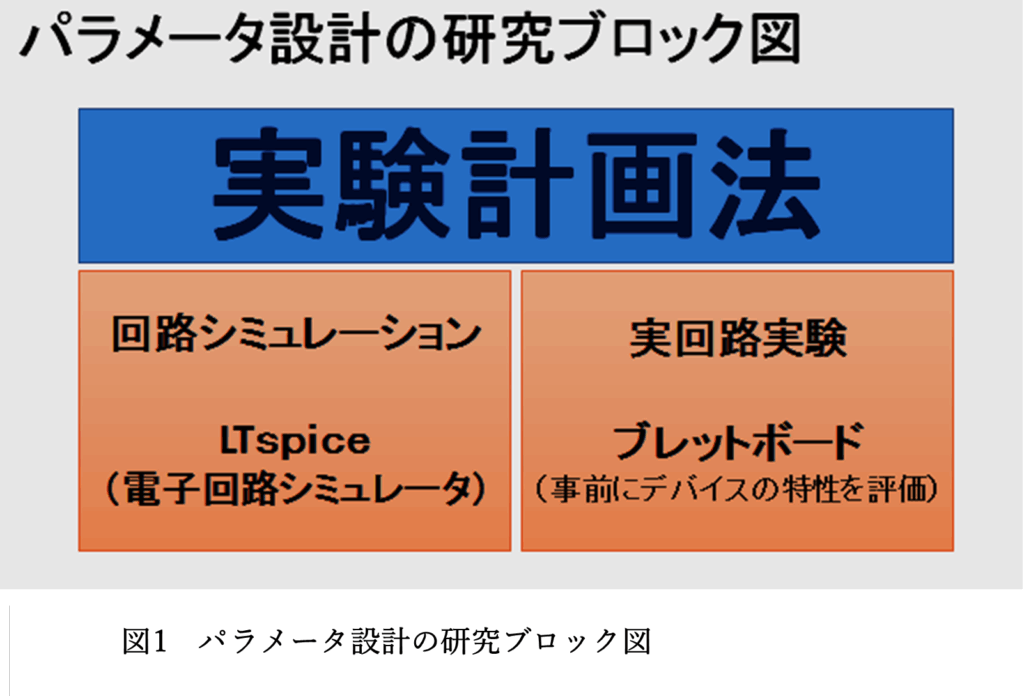

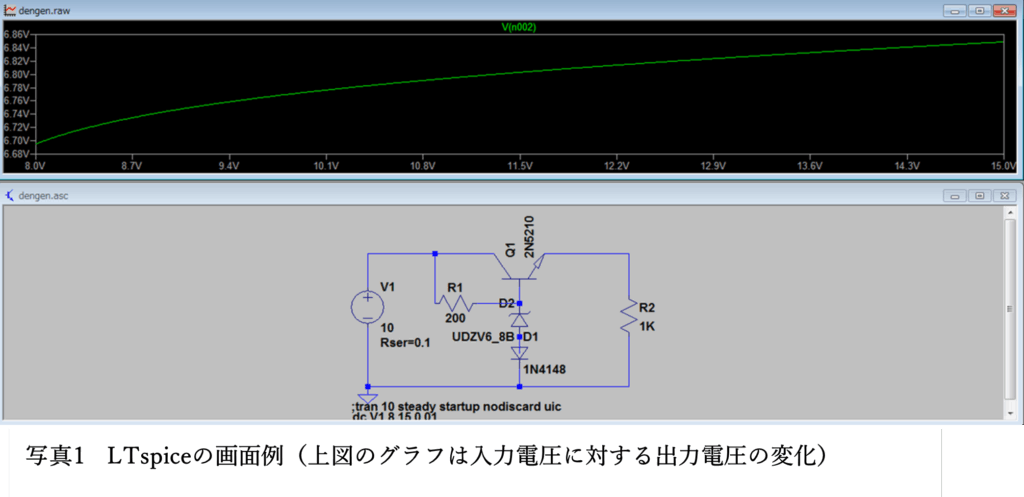

パラメータ設計の研究ブロック図を図1に示す。パラメータ設計には実験計画法を使うが、本研究では、2種類の実験を行う。一つは、LTspiceによる回路シミュレーションである。もう一つは実回路実験である。LTspiceとは、パソコンを使って電子回路のふるまいや性能を解析できるフリーのシミュレータで、リニアテクロノジー社から提供されており、機能制限や使用期限がないものである。写真1に、LTspiceの画面例を示す。LTspiceに回路を記述し、入力電圧を変化させた場合の出力電圧を知ることができる。ただし、温度設定のパラメータはない。

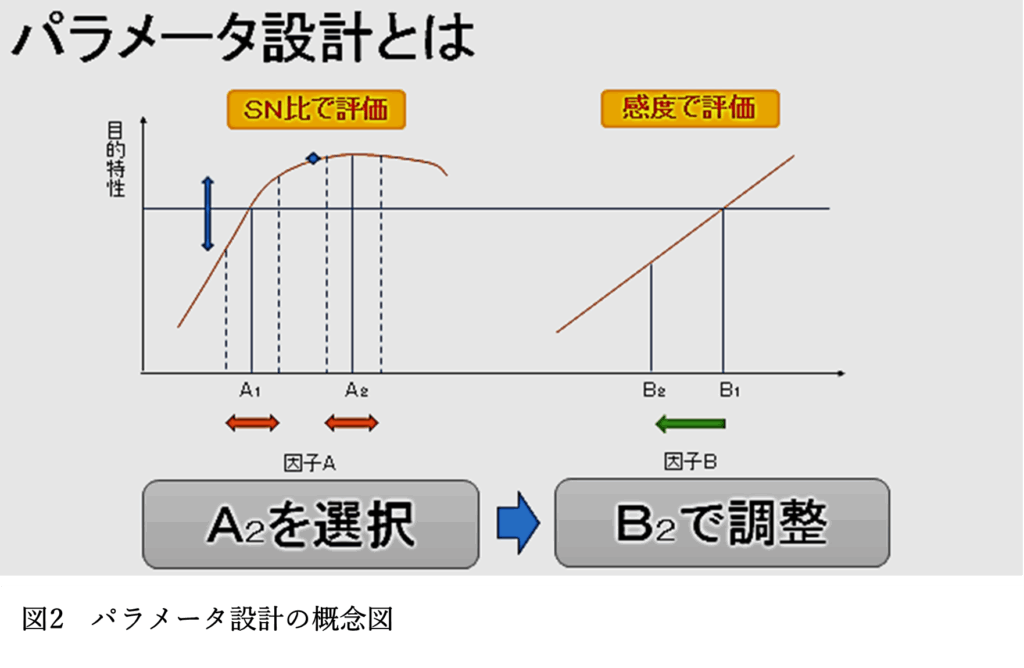

図2にパラメータ設計の概念図を示す。パラメータ設計とは、目的特性に影響を与える因子が、非線形効果をもつもの(因子A)か、線形効果をもつもの(因子B)かを見極め、内乱、外乱に対して目的特性が安定するようにパラメータの水準の組合せを探索するものである。すなわち、パラメータ設計とは、SN比の値を使って高い因子を選択し、回路の安定性を図り、感度の値で目標値に合わせる方法である。ここで、SN比と感度は、独立変数となっている。

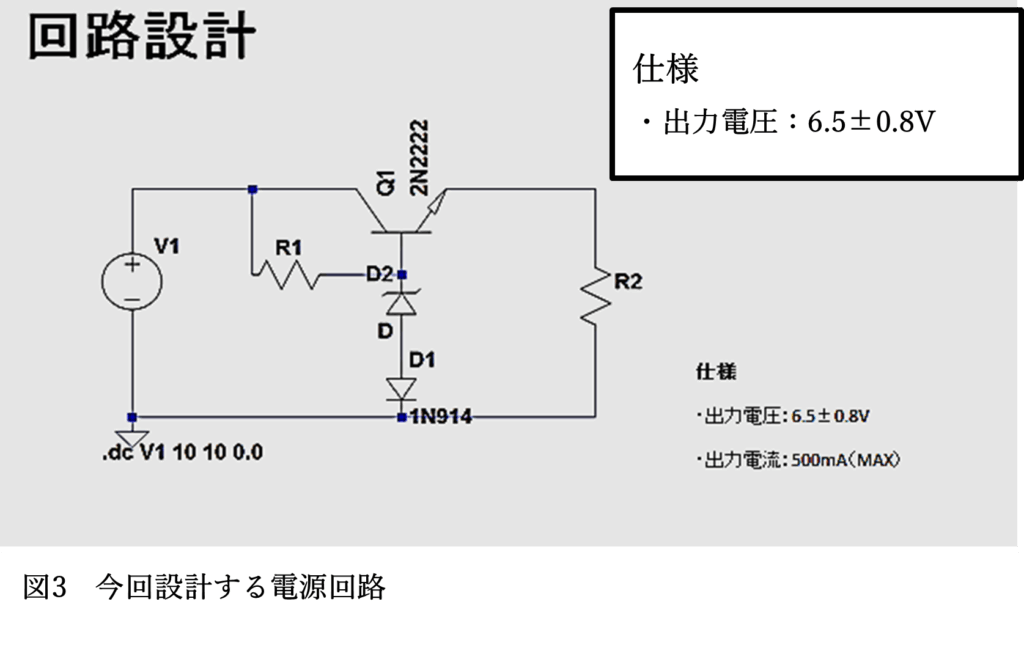

今回の設計回路を図3に示す。ツェナーダイオードを使った電源回路である。R2は負荷抵抗、D1は温度補償のためのダイオード、R1はバイアス抵抗、V1は入力電圧、Q1はNPNトランジスタである。この電源回路において、入力電圧、負荷の変動や雰囲気温度の変化(外乱)、回路中の素子の定数変化(内乱)に対して、安定した出力電圧が得られるように、各素子の値を決定する。

[電子回路に詳しくない方も見えると思いますので補足します。これは、ツェナーダイオード(定電圧ダイオード)を使った、定電圧電源回路です。電源(V1)の「+」端子から電流が流れて、一部が抵抗(R1)を通して、ツェナーダイオード(D)の上から下に(カソードからアノードに)一定の電流(数十mA)が流れます。次に、その電流は、ダイオード(D1)を経由して電源の「-」に戻ります。ツェナーダイオードの両端には、一定の電圧が確保されます。ここで、この電流の値が多少変化しても一定の電圧を得られるところがミソです。また、ダイオードの両端には、順方向電圧(0.6V程度)が発生します。こちらも電流が多少変化しても一定です。

一方、抵抗からの電流の一部は、トランジスタ(Q1)のベース(下の端子)から、右上の矢印で示されたエミッタ端子に流れ、負荷抵抗(R2)を経由して、電源に戻ります。でもこの電流は小さいので負荷抵抗に十分電流を流すことができないのですが、トランジスタは電流増幅機能を持っていて、ベースからエミッタに流す電流の数十倍の電流を、電源からトランジスタのコレクタ端子(左の端子)を経由してエミッタに電流を流します。こうして、負荷抵抗に十分な電流を流すことができます。

さらに、トランジスタのベース・エミッタ間の電圧は、先ほどのダイオードと同じ約0.6Vの電圧降下を持ちます。したがって、ツェナーダイオードの上端の電圧は一定ですので、負荷抵抗の電圧は、ツェナーダイオードの上端からトランジスタのベース・エミッタ間の電圧を引いた値で一定となります。なので、電源電圧や負荷抵抗の値が変化しても一定の電圧を負荷抵抗に与えます。それゆえ、定電圧電源回路と呼ばれています。

加えて、トランジスタのベース・エミッタ間の電圧は、温度によって多少変化しますが、ダイオードの両端の電圧も同じように温度変化します。それゆえ、両者の変化がキャンセルされて温度が変化しても負荷抵抗の電圧は一定となります。そのためこのようなダイオードを温度補償ダイオードと呼んでいます]

【「トランジスタを使った定電圧回路」の参考サイトはこちらから】

http://www.nahitech.com/nahitafu/mame/mame2/teid8.html

実験は、実験計画法を使う。具体的には、① 電源回路の各素子を制御因子として直交表L8に、入力電圧、負荷、雰囲気温度を誤差因子として直交表L9にわりつける、② L8×L9の直積実験を行う、である。

【3 LTspiceによる実験】

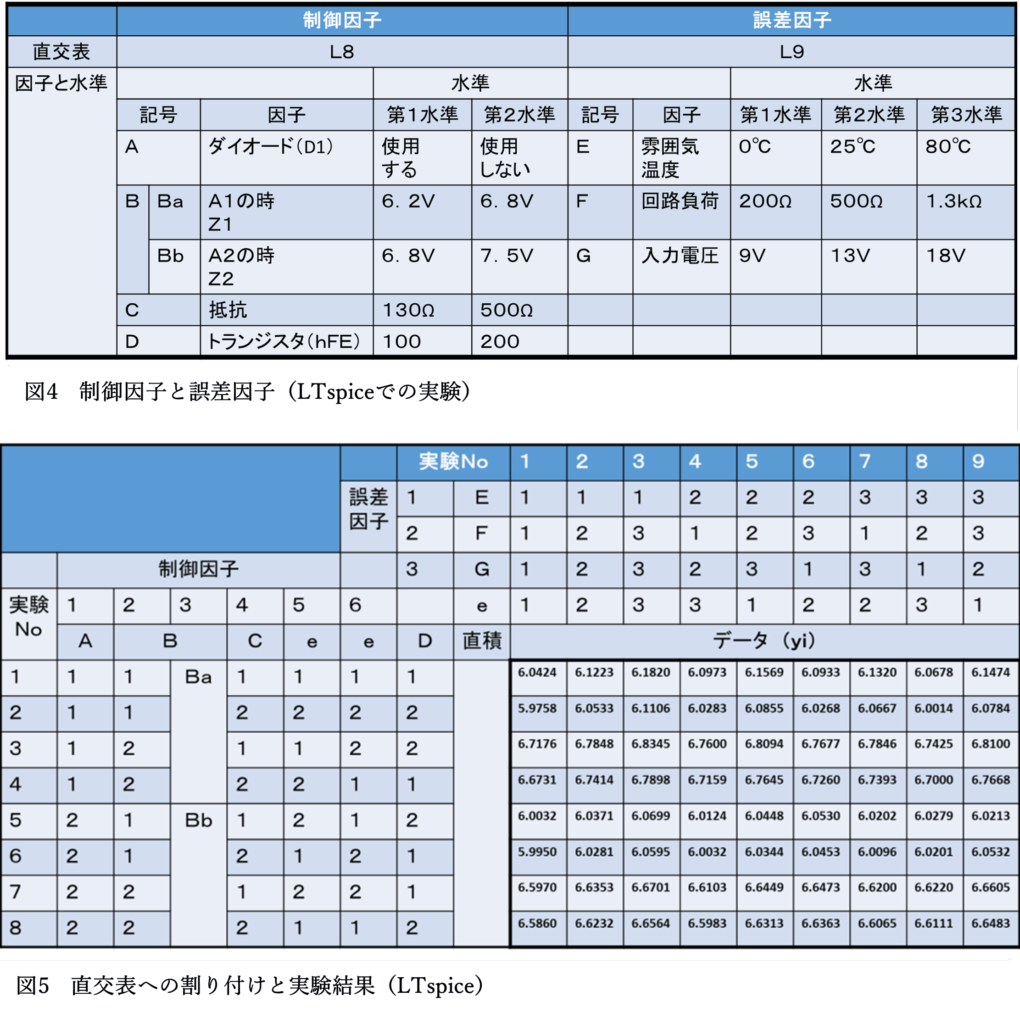

3-1 制御因子と誤差因子

図4に制御因子と誤差因子の設定を示す。制御因子Cのバイアス抵抗R1の値は、ツェナーダイオードに流す電流を20mAとした場合、入力電圧の最大値(18V)と最小値(9V)からそれぞれ、500Ω、130Ωとした。

3-2 実験結果

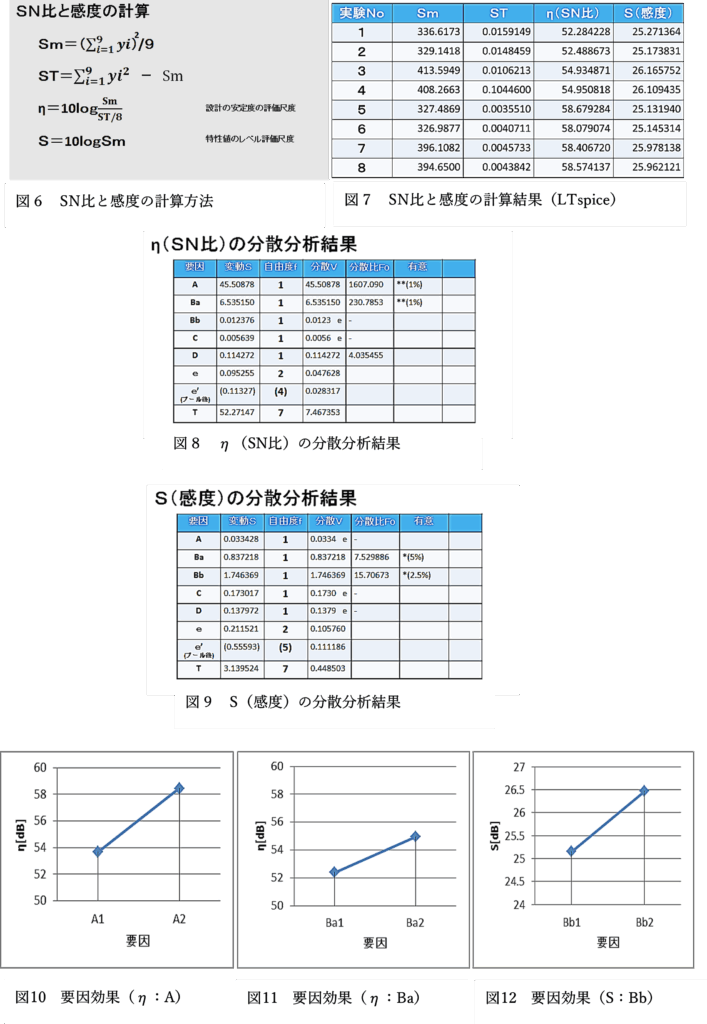

図5に直交表に割り付けLTspiceを使って求めた結果を示す。次に図6に示す計算でη(SN比)とS(感度)を求める。それらの結果を図7に示す。

次に、η(SN比)とS(感度)の分散分析結果を、それぞれ、図8および図9に示す。また、有意要因の推定結果を図10、図11および図12に示す。

この結果より、A:ダイオードは使用しない、B:ツェナーダイオードは、6.8Vの使用が回路の安定に寄与することがわかった。これは、LTspiceが温度を設定できないために、Aのダイオードが回路を不安定化させたからと考えられる。Bのツェナーダイオードは、安定化に寄与するが調整に使う必要があるので、この実験からは回路を安定化させる効果的な要因を求めることができなかった。

【4 実回路実験】

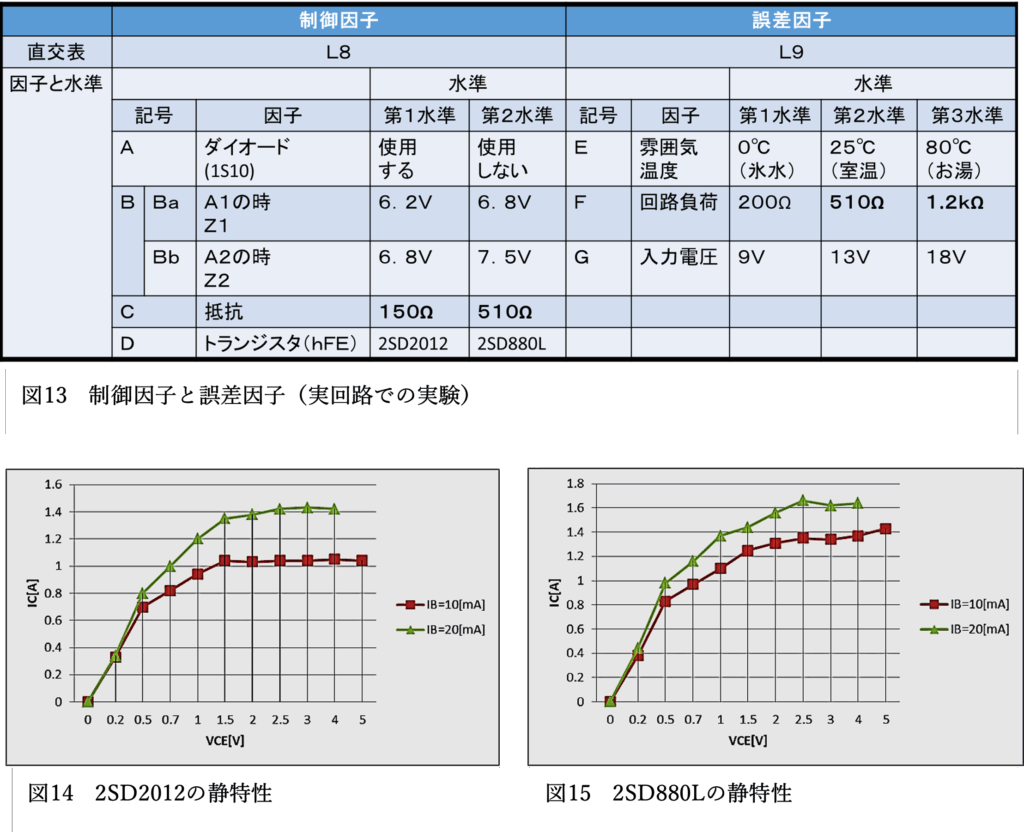

4-1 制御因子と誤差因子

図13に制御因子と誤差因子の設定を示す。

ここでトランジスタの静特性(VCE-IC)を計測した結果を図14および図15に示す。これより、トランジスタのhFEはそれぞれ、2SD2012:104(IB=10mA),71(IB=20mA)および2SD880L: 104(IB=10mA),107(IB=15mA)であった。なお、ツェナーダイオードは、1N4735A、1N4736A、1N4737Aである。雰囲気温度は、回路部に氷またはお湯を入れた袋を充てて測定した。

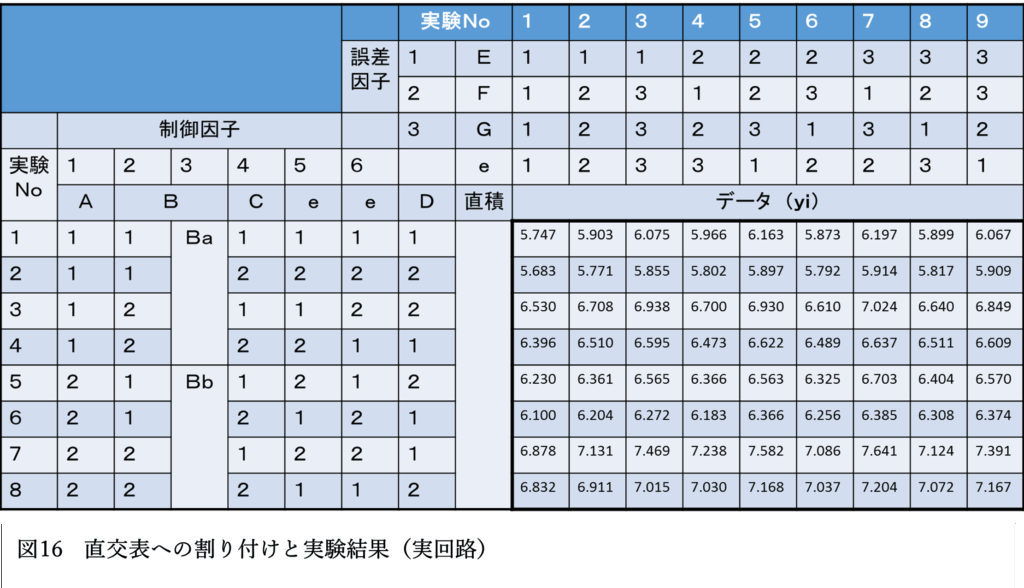

4-2 実験結果

図16に直交表に割り付け実回路で実験した結果を示す。η(SN比)とS(感度)の計算結果を、図17に示す。

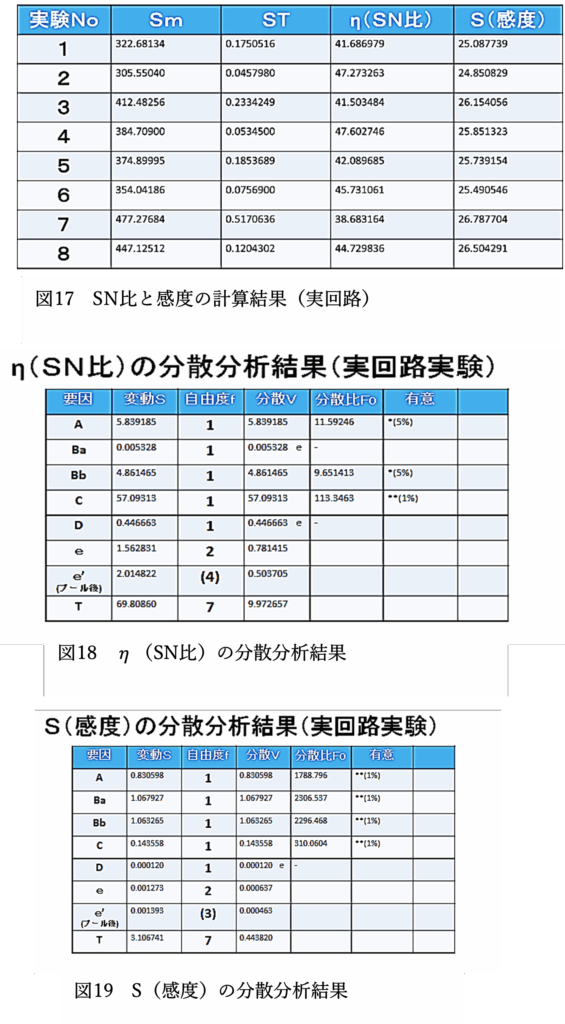

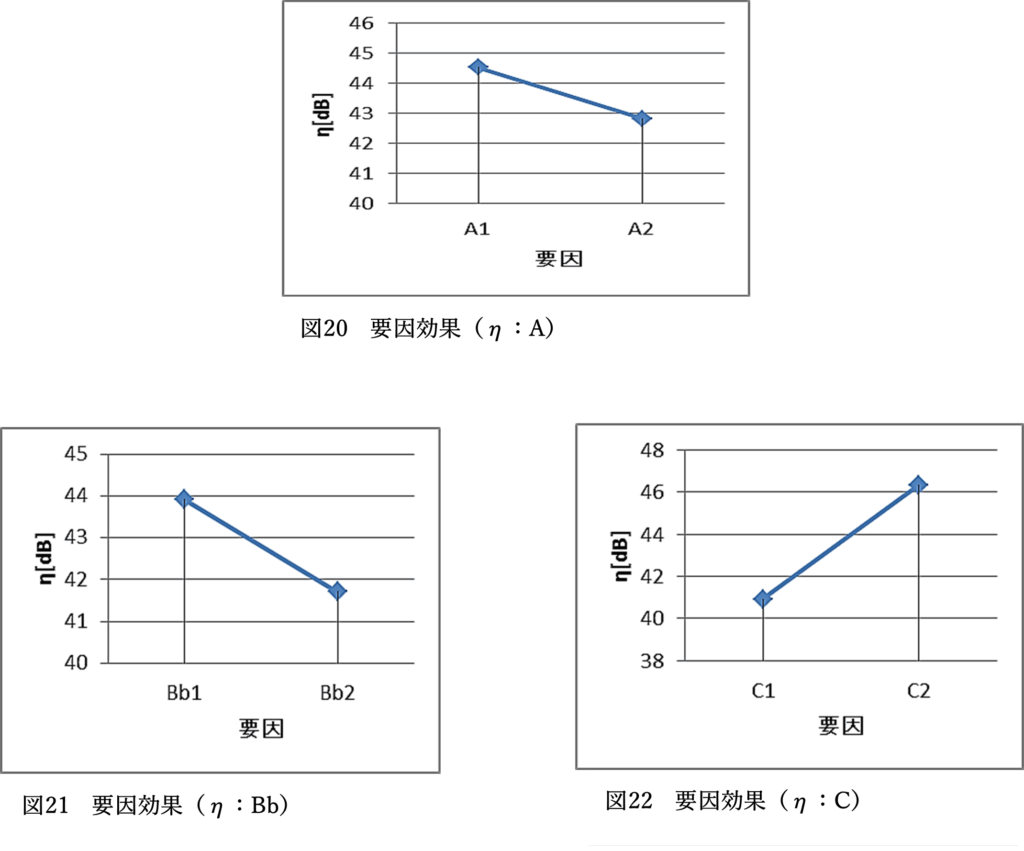

次に、η(SN比)とS(感度)の分散分析結果を、それぞれ、図18および図19に示す。また、有意要因の推定結果を図20、図21および図22に示す。

以上から、 A:ダイオードは使用する、B:ツェナーダイオードは、6.8Vを使用、C:バイアス抵抗は510Ωが回路の安定に寄与するという結果になった。調整については、トランジスタ以外は有意であるが、幸いにもCが他に比べて小さいので、Bを使って調整すればよいことが分かる。トランジスタについては影響していないことがわかった。

[ここでの計測、特にトランジスタの静特性は、実習でのよい復習になっています]

【6 まとめ】

以上、本研究では、電源回路をLTspiceと実回路実験の2つの方法で、パラメータ設計を行った。

制御因子として温度補償ダイオード、ツェナーダイオード、バイアス抵抗、トランジスタを、誤差因子として雰囲気温度、回路負荷、入力電圧を取り上げた。これらを実験計画法を使って直積実験を行いSN比と感度を求め、分散分析をした。

その結果、LTspiceでは、温度のパラメータが設定できないこともあり、有益な結果は得られなかった。実回路実験からは、温度補償ダイオードを使用し、バイアス抵抗が大きい方が回路は安定することが分かった。その上で、ツェナーダイオードで出力を調整すればよいことも分かった。

今回、紙面の都合で公差設計(許容差設計)については報告できなかったので、別の機会に報告する。結論だけを述べると、工程能力CPを確保するためにはツェナーダイオードの管理が必要であることが分かった。

最後に、本研究で回路シミュレーションは簡便だが、やはり実回路での確認が極めて重要であることが分かった。

(参考文献)

【本探究活動のまとめ】

今回は、「電子回路のロバスト設計と評価 ~パラメータ設計のシミュレーションと実回路の比較~」の探究活動を紹介しました。

今回もこの探究活動の成果をある大学が主催する高校生対象のサイエンスコンテトで発表しました。これに対して、丁寧なコメントを頂きましたので、以下に紹介します。

貴校は過去何年も出場しているが、今回は新しいテーマで応募して頂き非常に興味を持って拝見させていただいた。電子回路のロバスト設計とうタイトルから、大学での授業でも高度な設計が必要であまり教えることのない分野に目を付けたところが非常に良い点だと思う。実際の製品においてはどんな環境に置かれても誤動作をしない設計思想で重要だからである。

論文審査においては、全体の流れは良いと思う。問題提起、研究方法は明瞭簡潔に書かれている。残念なところは、シュミレーション結果及び実験結果が多数示されているが、その表や図中の記号に意味が書かれていない部分が多く読者から見ると何を示しているのか理解できない部分があった。データはたくさんあるが、それが読み手に伝わってこないのは非常に惜しいと思われる。

ステージ発表審査について、原稿を読みながらの発表なのが残念であった。またパワーポイントはきれいに作ってあったが、表が多く加えてどこを見てよいか分かりにくかった。

パネル発表では、担当した高校生の説明が不足していたように思う。担任の先生がフォローしていましたが、ここはやはり高校生が主体になって人に伝えようとする姿勢を見せてほしかった。このテーマは今年が初めてであるので今後に期待したい。

生徒の指導に関しては、不十分でありましたが、テーマについて興味を持ってもらったことは、嬉しい限りです。

冒頭で、今回の実験は、かなり苦労した旨を述べました。これについて、当時、報告書にまとめていたのでここで公開します。

課題研究における入荷電子部品の偽装納入の報告 ~最近のニュースを見て思うこと~

1 はじめに

本稿では、課題研究の電子部品を納入していただいているT電子(Tには、カタカナが入る)の偽装について報告する。

身近な改ざんの事例を示すことで、この問題について深く考えるきっかけになることを期待する。決して、T電子を告発することが目的ではない。

本報告では、最初に2件の事例を紹介する。1件目は、昨年度(2016年度)の課題研究での入荷電子部品の偽装について、2件目は、今年(2017年度)のものである。特に、これまで語らなかった筆者の苦悩を述べる。

最後に、この事件を踏まえて考えて欲しいこととして、実習の点呼でのスピーチの内容を掲載する。

2 2016年度の課題研究における偽装

この年の課題研究のテーマは、「電子回路のロバスト設計と評価 ~パラメータ設計のシミュレーションと実回路の比較~」であった。内容は、ある電子回路(電源回路)を取り上げ、外乱(入力電圧、負荷変動、雰囲気温度)に強い回路の定数を実験計画法という統計処理を使って求める研究である。

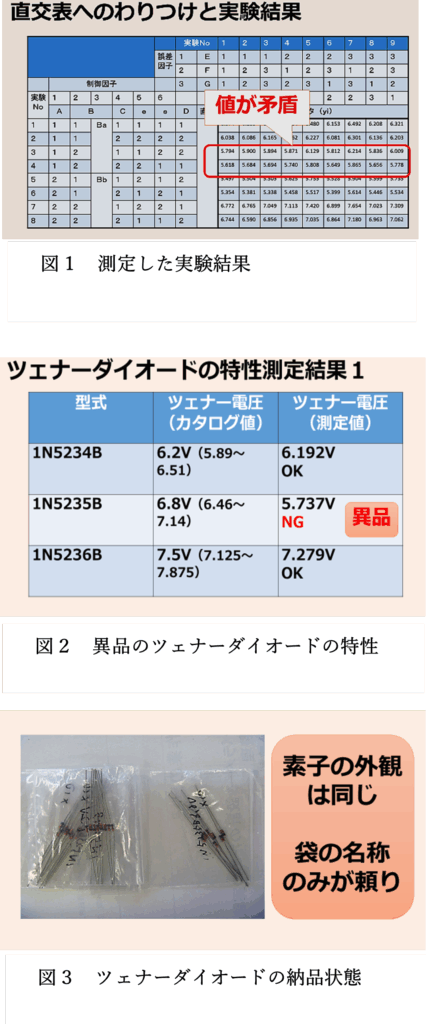

実際にパラメータ(回路定数、外乱)を変えて測定した実験結果の例を図1に示す。

ところが、このデータを基に分散分析をして解析しても、有効な結果が得られなかった。

最初、実験の測定に問題があったかを疑った。例えば、回路の配線を間違えたか、計測器が故障していたかである。しかし再測定しても問題は無かった。

次に疑ったのは、そもそもこの電源回路には、有効な「解」が存在しないのではないか、すなわちロバスト(堅牢)になる回路定数が存在しないのでないかと考えた。しかし、この電源回路はシンプルなものなので、「解」がないとは考えにくい。

次に考えたのは、この研究計画、実験計画自体が誤っていたのでないかである。しかしこれも書籍に掲載されている方法を参考にして組み立てており、問題なさそうである。

このように順に上位の概念の問題へと考えを移したが、問題は見つからなかった。そこで今度は、逆に考えを下ろした。そして、データを細かく分析した。すると、ある行のデータ(電圧値)が、使用した部品(ツェナーダイオード)の特性値と矛盾することを突き止めた(図1参照)。確認のため、使っているツェナーダイオードの特性を測定した。その測定結果を図2に示す。

これより1つのツェナーダイオードがカタログと違っており異品であることが判明した。しかし、そのパッケージの袋には、正しい名称が、マジックで書かれていた(図3参照)。明らかに偽装であった。このために、別のツェナーダイオードを使って全ての実験をやり直した。この間、3週間のロスが生じた。合わせて、このときの苦悩は大変なものであった。

3 2017年度の課題研究における偽装

本年度の課題研究のテーマは、「孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の開発 ~「ハノイの塔」と「共同作業」ゲーム~」である。

今回の偽装は、使用する電子部品(トランジスタアレイIC)である。使用するのは、18ピンのICであるが、入荷したものは16ピンのICであった。これでは組みつかない。しかも、今回もパッケージの袋には、18ピンICの正しい型番がマジックで記入されていた(図4参照)。

後日、T電子に正しいICを請求したが、在庫がないとのことだったので、18ピンの代替品のICを緊急に納入してもらい対応した。今回も大幅な研究時間のロスが生じた。

4 おわりに

以上の身近な偽装の事例を報告した。

ところで、最近、一部上場の会社の品質データ改ざんがニュースになっている。筆者は、この一連のニュースを見て懸念を感じている。このことを生徒のみなさんに共有して欲しかったので、2017年11月10日の実習の時間にスピーチをした。改めて以下にその内容を記載する。再考する機会となれば幸いである。

みなさんこんにちは。

前回は、読書週間でもありましたので、本を読みましょうという話をしました。読書の良い理由のたとえとして、明治大学の斎藤先生の「背後霊」の話をしました。

今回は、倫理観と教育についてお話します。

ちょっとわかりにくい話になるかもしれませんが、聞いてください。

最近、某企業のテータ改ざん問題が話題になっています。JISの認定を取り消すなどの処置が行なわれました。この問題の根本は、その企業の技術力が低下したことにあると思います。そもそも、製造技術があって、品質を十分にクリア出来ていれば、品質データの改ざんなど必要ないからす。メディアの報道では、検査装置の表示を書き写す際に改ざんが行なわれたとあります。

職業人として、不正を働くことは許されません。しかし、現実問題として、上司の命令であれば、従わなければなりません。公然と拒否すれば、職場で村八分にされたり、左遷されたりすることはよくあります。しかし、なかには、自分の倫理観から立ち向かう方も見えるでしょう。どちらが、正しいかは一概にはいえません。皆さん各自で考えなければなりません。

しかしながら、この事件を通して私が懸念するのは、学校の実習で、データを何のためらいもなく改ざんしたり、何のためらいもなく他人のデータを流用したりして、その場を逃れようとする態度があったとするならば、その習慣が、このような事件を起こす温床になっていないかということです。

以前、コミュニケーション能力はトレーニングで訓練できるが、倫理観の訓練は難しいという話をしました。たとえ、そうであっても、今一度、実習の目的を考えて取り組んでいただきたい。

以上、今回は、倫理観と教育についてお話しました。

(2017年12月31日)

当時、学校で電子部品を購入する際は、概ねT電子から購入するようになっていました。ある日、T電子の方が、学科の職員室に来られたので、このことを伝えたのですが、特に謝罪の様子もなく笑ってすまそうとしていたので、ひどく憤りを感じました。

加えて、その時、隣の教員が「最近、○○を検討しているのだけど、何か情報ある?」とT電子の方に尋ね、「そうね。○○がありますよ」とか何とかというわざとらしい会話を聞き、その会話の内容があまりにも「技術音痴」だったことが印象に残っています。

そのような訳で、このような不誠実なT電子を半面教師として、誠実に探究活動に取り組んでいく決意から自身のペンネームを「テラオカ電子」としたのです。

最近も、某自動車メーカの認定偽装がニュースでありました。これについて、とやかく言う立場ではありませんが、今後も、「テラオカ電子」として探究活動を取り組んでいきます。

ここまで読んでくれて、ありがとうございます。

ご質問・ご意見・ご感想等がありましたらコメントください。

テラオカ電子

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。今回は、Mr.Children の『くるみ』(2003)を紹介します。この動画でミスチルの誕生秘話が語られています(本当かどうかはわかりませんが)。全てのものには、「はじめの一歩」が必ずあります。その思いを大切に育てていきたいと思います。このブログ記事も始めてから、少し経過しました。今後も、「テラオカ電子」として連載していきますのでよろしくお願いします。

「Mr.Children 「くるみ」 MUSIC VIDEO」

【2024/02/18投稿】