「未来を予測する高齢者のリハビリゲーム「ハノイの塔」の開発」の探究活動

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。今回は、2017年度の「課題研究」での探究活動を紹介します。「課題研究」というのは、職業(専門)高校(工業、商業、農業、福祉など)で実施される授業で、主に3年生が取組みます。

この時の私の課題研究のメンバーは、私とは全員初対面から始まりました。というのは、彼らが1年生や2年生の時に彼らの授業を担当したことがなかったからです。なので、私がどういう授業をやるのか、どういう人間なのか、生徒は知らない状態からスタートしました。

彼らと課題研究を進めると、彼らから「自分と思っていたものとは違っていた」という声を聞きました。生徒が、どの「課題研究」を選ぶのかは、4月当初に教員がテーマの概要をプリントで示して、それを見て生徒が希望先を提出するのですが、このプリントでは、何をやるのかが正確に伝わらないようでした。

そこで、大胆にもYouTubeで扱う教材を公開して、それを見て判断してもらうことにしました。当時、私は、YouTubeで動画を投稿したことは無かったのですが、この時、一大決心をしてこの年の夏休みに初めての教材の動画をアップしました。今では、169の動画を公開していて、声を入れていますが(今でも顔出しは恥ずかしくてできません)、当時は、「手」を映すことが限界でした。この最初の撮影は、本当に緊張したことを覚えています。

そのような理由で、YouTubeチャンネル「テラオカ電子」は、この探究活動での夏休みに始まりました。記念すべき最初の投稿はこちらです。

【「ハノイの塔」はこちらから】

この「ハノイの塔」ですが、詳細は、これから述べていきますが、私が初めてハノイ塔を知ったのは、初めて高校の教員となり数学を担当した時、扱った教科書の口絵のところで紹介されていたからです。その時、これは面白いと直観的に感じました。早速、授業でも紹介しました。また、調べてみると首都圏の小学校か中学校かの入試で扱われているらしく、塾の講師がYouTubeで解説していました。また、数年後、放送大学のプログラミングの講義で、「ハノイの塔は欧米の大学では、プログラミングの課題としてよく出題される」と紹介されていました。そのようなことで、この有名なハノイの塔を「課題研究」の教材として製作しました。

「課題研究」のメンバー(生徒)に、ハノイの塔を知っているかと尋ねましたが、残念ながら誰も知らないとの事でした。しかしながら、このハノイの塔の電子工作を市内の祭りで展示したら、多くの小学生が楽しんでくれて、中にはハノイの塔を知って見える方もいました。

それでは、前置きが長くなりましたが、初対面の生徒と取り組み、初めて教材をYouTubeに投稿した、初めて尽くしの探究活動を紹介します。最後までお付き合いください。

では、いつものように、生徒が学科の成果発表会で発表した内容(「ハノイの塔」の部分)を私が代読した形ですが、YouTubeで一般公開しています。以下のリンクから動画を視聴できます。見て頂けると後の話が良く分かると思います。

【テラオカ電子:「「ハノイの塔」のプレゼン(2017)を公開します。」はこちらから】

未来を予測する高齢者のリハビリゲーム「ハノイの塔」の開発

【1 はじめに】

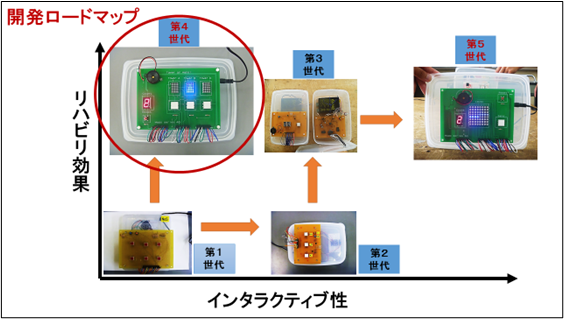

私たちは、高齢者が孫と楽しめ、機能回復ができる電子ゲーム機器を開発している。この電子ゲーム機器は、平成24年にO高校が、『孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の組立キットの開発』と題して第11回AITサイエンス大賞で初めて報告した。その後、平成26年に本校の課題研究班が『孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の組立キットの開発(2)』と題して改良品を第13回AITサイエンス大賞で報告した。そこでは、インタビューを通して高齢者のニーズを掘り下げ、有効なゲームを考案し製作した。現在この電子ゲーム機器を第1世代と呼んでいる。平成27年には、高齢者が使っている様子を観察し、そこからインタラクティブ性という新たなニーズを見つけ、次期型の電子ゲーム機器を開発し、『孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の組立キットの開発(3)』と題して第14回AITサイエンス大賞で報告した。これを第2世代と呼んでいる。昨年は、インタラクティブ性に「運動」を取り入れた電子ゲーム機器を開発し、『孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の組立キットの開発(4)』と題して第14回AITサイエンス大賞で報告した。そして、これを第3世代と呼んでいる。今年度は、原点復帰し、第1世代の電子ゲーム機器に着目し、改良を行ない第4世代の電子ゲーム機器を開発した。本報告では、新たに開発した電子ゲーム機器の製品概要および評価について述べる。

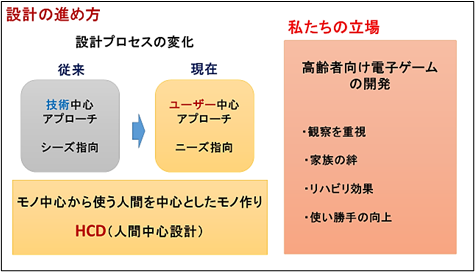

ところで、私たちが、これまでの開発において大切にしていることがある。それは、設計におけるプロセスに人間中心設計(以下HCD:Human Centered Designと略記する)を取り入れてきたことである。HCDが生まれた背景は以下の通りである。

従来の設計プロセスは、技術中心的なアプローチで設計が行われることが多かった。技術の種(シーズ)が開発されてから、それを応用した製品を開発してきた(シーズ指向)。しかし、ソフトウエアの比重が高まり、製品の機能が複雑になると操作が覚えきれなくなるような不具合が発生することが起こるようになった。そこで、ユーザのニーズを重視したニーズ指向のアプローチの重要性が提起されるようになった(図1参照)。

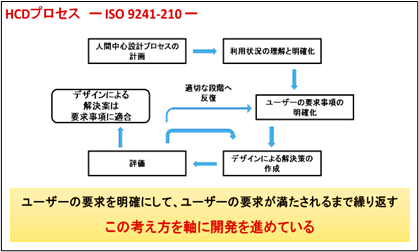

このような状況に対し、1999年にISO 13407(それを翻訳したJIS Z8530は2000年に制定)が制定され、明確な人間中心設計の考え方が示された。ISO 13407はその後、ISO 9241-210に改定された。図2にISO 9241-210のHCDプロセスを示す。私たちはこの立場にいる。

HCDプロセスは、まず、「人間中心設計プロセスの計画」を立てたのち、「利用状況の理解と明確化」を行う。ユーザの特性やその環境や利用状況の理解である。私たちは、特にフィールドワークとして毎年、介護サービスセンターを訪問してユーザの理解に努めている(今年は4回目)。このアウトプットを受けて、二番目の「ユーザの要求事項の明確化」を行う。ここでは、ユーザに関する情報に基づいて、要求事項をまとめ、それを要求定義、さらに要件定義へとまとめる。昨年、報告した、『高齢者向け電子ゲームの感性価値創造~高齢者の多面的理解による電子ゲーム機器の感性評価~』では、ペルソナ手法を使ってこれを明確化した。二番目の活動のアウトプットに基づいて、三番目の「デザインによる解決案の作成」を行う。ここでは、要求事項や要求定義に基づいて、機能仕様や詳細設計を行う。プロトタイピングである。最後の四番目の「評価」でデザイン案を評価する。この段階も可能な限りユーザに密着することが求められている。そして評価の結果、不具合があれば、適切な段階へ反復を行う。具体的には、私たちは、介護サービスセンターでの高齢者の様子を見て、プログラムを変更してユーザビリティの向上を行っている。私たちは、第1世代からHCDのプロセスを意識して電子ゲーム機器を開発している。

なお、本研究の評価は、以下の手順で行った。

(1) 介護サービスセンターで実際に高齢者に体験してもらい観察を行う。

(2) 中学生体験入学で中学生に体験してもらい、アンケート・観察を行う。

(3) 市内まつりの展示会で、一般の方に体験してもらい、観察を行う。

(4) AITサイエンス大賞にて本作を発表し、評価をいただく。[後述しますが発表しませんでした]

[ここで、述べている人間中心設計(HCD)のプロセスは、第12回のブログ記事(「アニマルMINT」の開発)で紹介している「デザイン思考」と同じだと考えています(学術的には異なるのでしょうが、活用を考える場合には、同じと考えてよいと思います)。この論文で、なぜ「デザイン思考」と言わずに、「人間中心設計」という言葉で説明したかというと、当時、ビジネス界では「デザイン思考」はトレンドでありましたが、私の工業高校では、「デザイン思考」というと何か倫理的に問題のある考え方という偏見(誤解)があったように感じたからです。でも今では、文部科学省から教科「情報Ⅰ」の情報デザインの領域で、「デザイン思考」が紹介されています。時代の変化を感じます]

【[再掲]文部科学省:『【情報Ⅰ】コミュニケーションと情報デザイン(3)

「これで君もクリエイター!コンテンツ制作の流れとコツ」』はこちらから】

デザイン思考をわかりやすく解説しています。用語も高校生の馴染みのある言葉に置き換えています。生徒には、デザイン思考や人間中心設計(HCD)は、現在のものづくりのスタンダードだと伝えています。

【2 開発コンセプト】

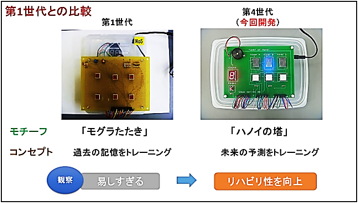

図3にこれまでの開発ロードマップを示す。第1世代は、1人で楽しむもので「モグラたたき」をベースに製作した。今回の第4世代は、「ハノイの塔」をモチーフに製作した。

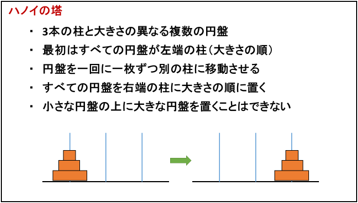

図4に今年の開発コンセプトを示す。第1世代は、過去の記憶をトレーニングするゲーム機器であったが、今回の第4世代は、未来の予測をトレーニングするもので、リハビリ効果を高めたものにした。この理由は、第1世代の観察で、易しすぎるという感想があったので、今回の第4世代では、少し複雑にしようと考えたからである。ちなみに、「ハノイの塔」とはパズルの一種である。図5にルールを示す。

【3 製品設計】

3.1 製品概要

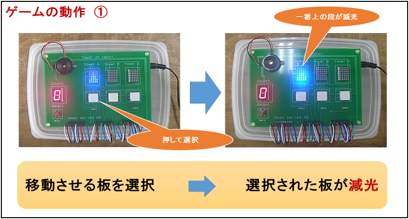

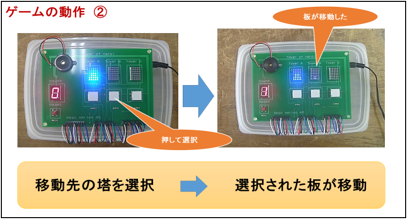

本電子ゲームは、「ハノイの塔」と呼ばれる積み木ゲームを電子ゲーム機器で実現したものである。操作基板には、積み木が表示できる表示装置と表示装置と対となるスイッチが3組ある。スイッチを使ってハノイの塔の積み木の一番上の段の積み木を選択し、別の塔に移動させることができる。

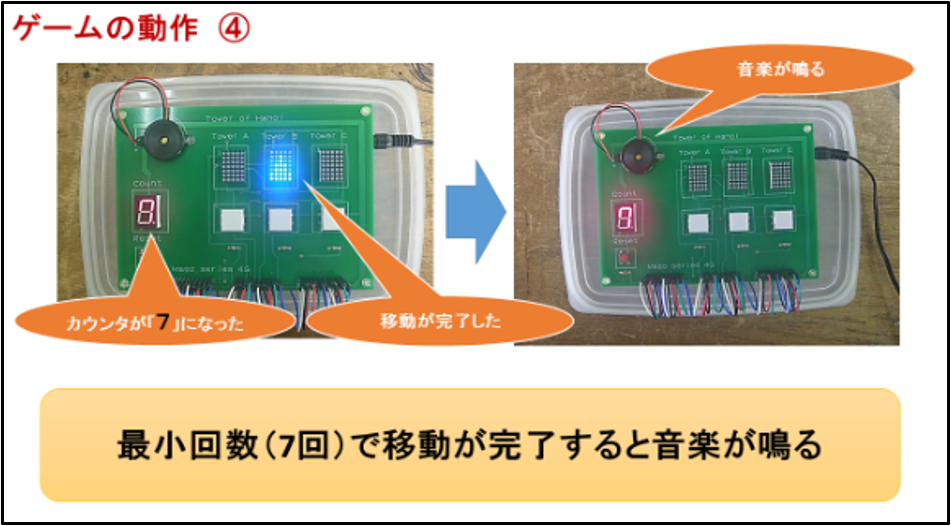

また、ブザーから積み木の選択や移動の完了を知らせる信号音が鳴る。さらに、利用者が不適切な移動操作をした場合、例えば、小さい積み木の上に大きい積み木を乗せようとした場合には、警告音が鳴る。加えて、積み木の移動の回数は、得点表示装置にてカウント表示される。そして、すべての積み木が、最小の操作回数(7回)で移動できた場合には、ブザーから音楽メロディーが鳴る。

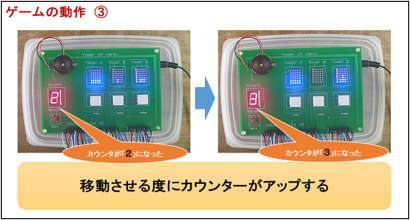

3.2 ゲームの動作

ゲームの動作の流れを図6、図7、図8、図9に示す。図6に示すように、左に塔がある場合、左のスイッチを押して、一番上の板を選択する。そうすると、一番上の板が減光する。次に図7に示すように、移動先の塔のスイッチを押す(真ん中の塔を選択)。そうすると選択された板が真ん中に移動する。このとき、カウンタが「1」増える。これを図8に示すように、移動を繰り返すとその度にカウンタがアップする。図9に示すように塔が完全に移動したら終了となる。このとき最少回数(7回)で移動が完了すると音楽が鳴る。

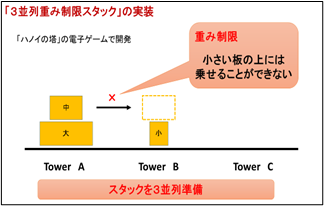

3.3 アルゴリズム -3並列重み制限スタック-

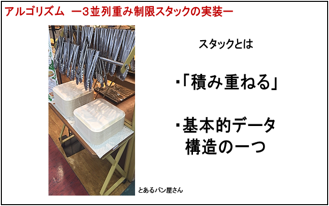

「ハノイの塔」のアルゴリズムとして、「3並列重み制限スタック」を開発した。スタックとは、「積み重ねる」という意味の基本的データ構造の一つである。図10は、パン屋のトレイである。このように、スタックは、積み重ねたトレイと考えることができる。

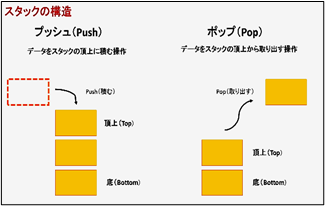

スタックの操作は、PushとPopがある。この様子を図11に示す。Pushは、データをスタックの頂上に積む操作であり、Popは、データをスタックの頂上から取り出す操作である。このとき、スタックにおける操作の対象は、頂上(Top)の位置を把握しておけばよい。

[この授業では、基本アルゴリズムである、スタックを重点的に指導しました。世の中にある色々なスタック構造を探して答えさせました。このパン屋さんのトレイもそうですが、ブラウザの「戻る」アイコンなどがあがりました]

今回私たちが開発した、「3並列重み制限スタック」は、図12に示すように、この基本スタックを3本並列に準備し、「小さい板」の上には「大きい板」は乗せられないというように板に制限をもうけたものである。ちなみに、「ハノイの塔」は再帰プログラムとして扱われることが多いが、再帰プログラムとスタックとは互換性があるので、今回はわかりやすいスタックを用いた。

なお、スタックの実装には、配列と連結リストを使う方法があるが、扱う数が3つと確定しているので、配列を使ってプログラミングした。

3.4 音楽のプログラム

板の移動回数が7回である、最小移動回数の場合には、ブザーから音楽「カエルの歌」が鳴る。第1世代でも音楽を鳴らしていたが、第1世代では、一連の曲の音符を、1音符ごとの周波数と音の長さを予めプログラムの配列に記憶しておき、配列を順に読み出して、ブザーから対応する音を出力する方法をとっていた。しかし、今回この方式だと、メモリ容量の関係で、コンパイルにエラーが生じた。また、新しい曲を追加することも困難である。そこで、第4世代では、音符を引数とする関数を準備し、曲の演奏は、適する引数を入れた関数を曲の音符ごとに並べればよいようにした。

具体的には、関数の第1引数に「1」を入れると「ド」、「2」を入れると「レ」、「3」を入れると「ミ」がブザーから鳴る。また第2引数は、音符の長さを変えるもので、「1」を入れると短い音、「2」を入れると2倍の長さの音になるものである。この関数に曲の音符に対応した引数を入れ並べた。本ゲーム機器では、板の移動回数が7回の場合には、「カエルの歌」、8回以上の場合には、「たき火」の曲が鳴る。

【4 評価】

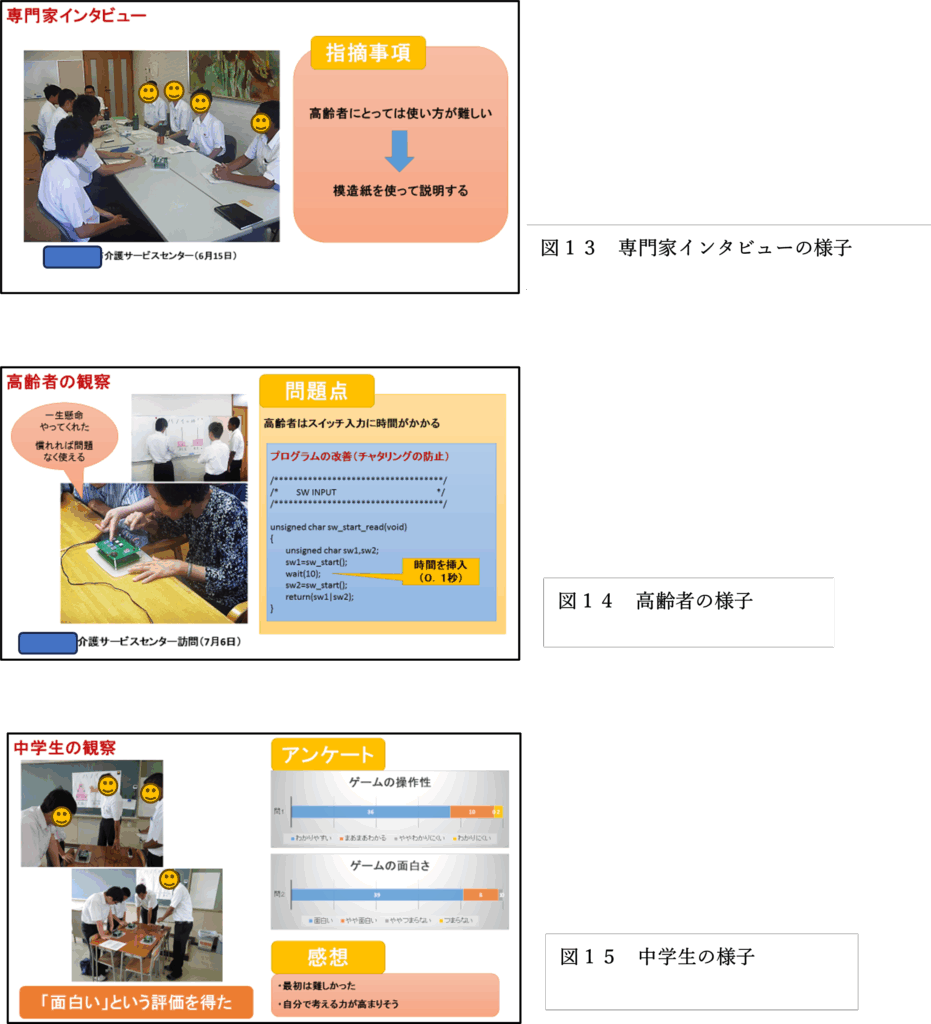

4.1 専門家インタビュー

平成29年6月15日に、介護サービスセンターの施設長様、職員の方に、高齢者にゲームを使ってもらう上での注意事項などをインタビューした。図13にその様子を示す。指摘事項として、「高齢者にとっては使い方が難しい」などが上がった。そこで、説明の際には、模造紙を使って説明することにした。

[この対策は、生徒のアイディアです]

4.2 高齢者の観察

平成29年7月6日に、再度、春日井市介護サービスセンターを訪問した。今回は、実際に高齢者に本電子ゲームを使ってもらい感想をインタビューした。その様子を図14に示す。高齢者に取っては難しいと予想されたが、慣れれば問題なく楽しめることが分かった。問題点としては、高齢者がスイッチの入力に時間がかかる点があった。そこでプログラムの改善を行なった。図14に示すように、スイッチの検出を二度行ない判定することにした。

4.3 中学生の観察

平成29年8月3日に、本校で中学生の体験入学があり、そこで本ゲーム機器を使ってもらった。その様子を図15に示す。中学生のアンケートでは、ゲームの操作性に関しては、「わかりやすい」、「まあまあわかる」が9割以上をしめた。また、ゲームの面白さに関しては、「面白い」が8割以上をしめた。感想では、「最初は難しかった」、「自分で考える力が高まりそう」などがあった。

【6 おわりに】

以上、本研究では、「子どもが勉強できて祖父母と一緒に楽しめる電子ゲームがあれば、高齢者も長く使ってくれるので、リハビリ効果が上がるのではないか」という仮説の基で、「ハノイの塔」をモチーフに電子ゲームを製作し、評価を行った。

ゲームのアルゴリズムには、「3並列重み制限スタック」を開発し実装した。ユーザ観察としては、専門家インタビュー、高齢者の観察、中学生の観察をおこなった。専門家インタビューからは、ゲームの説明に工夫をすることを学んだ。高齢者の観察からは、スイッチ入力プログラムの改善を行った。中学生からは「面白い」という評価を得た。

今後もさらによりよい電子ゲーム機器をHCDの考え方で製作していく。

謝辞

本研究にあたり、お忙しい中ご協力頂いた、介護サービスセンターのスタッフ並びに利用者のみなさまに深く感謝致します。また、今後も介護サービスセンターとの交流を継続していきたいと考えています。また、詳細なアンケートに丁寧に答えてくれた中学生のみなさまに感謝します。

[介護施設との交流に関しては、第8回のブログ記事でも紹介しています。ご参照ください]

最後にこのような研究の場を提供していただいている、AITサイエンス大賞に深く感謝申し上げます。

【ハノイの塔について】

解法に再帰的アルゴリズムが有効な問題として有名であり、プログラミングにおける再帰的呼出しの例題としてもよく用いられる。ただし支配数がメルセンヌ数なので、同じく再帰の例題として多用されるフィボナッチ数同様、再帰をストレートに実装するととんでもない事態を生む例でもある。

【「Wikipediaハノイの塔」はこちらから】

(参考文献)

(1) 坪内、鈴村、山中、戸田:『高齢者向け電子ゲームの感性価値創造』第15回AITサイエンス大賞 研究発表論文集 第15号 平成28年度 AIT愛知工業大学

(2) 溝口、松井、馬塚、村竹、吉田、多賀:『孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の組立キットの開発(4)』第15回AITサイエンス大賞 研究発表論文集 第15号 平成28年度 AIT愛知工業大学

(3) 多賀、遠藤、長友、原、藤谷:『孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の組立キットの開発(3)』第14回AITサイエンス大賞 研究発表論文集 第14号 平成27年度 AIT愛知工業大学

(4) 荒井、安藤、浦嶌、加藤、谷口、中根、中山、牧野、近藤、松原、佐々木、工藤、柴田:『孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の組立キットの開発(2)』第13回AITサイエンス大賞 研究発表論文集 第13号 平成26年度 AIT愛知工業大学

(5) 宮城、太田、伊藤:『孫が作る高齢者向け電子ゲーム機器の組立キットの開発』第11回AITサイエンス大賞 研究発表論文集 第11号 平成24年度 AIT愛知工業大学

(6) 人間中心設計推進機構:『人間中心設計 Human Centered Design』

http://www.hcdnet.org/hcd/ 平成29年7月28日閲覧

(7)黒須、暦本:『コンピュータと人間の接点』2013年、放送大学教育振興会

【本探究活動のまとめ】

今回は、「未来を予測する高齢者のリハビリゲーム「ハノイの塔」の開発」の探究活動を紹介しました。

この年(2017年度)の「課題研究」は、3つのテーマを行いました。今回紹介した「ハノイの塔」と「共同作業ゲーム」、そして「工業簿記の研究」でした。最後の「工業簿記」は、時間が余ったので消化試合(おまけ)でしたが、サイエンスコンテストでは、ここで紹介した「ハノイの塔」ではなく、「共同作業ゲーム」を発表しました(一つしかエントリーできないので)。今考えると、「ハノイの塔」の方を発表した方が良かったと思うのですが・・・・。今となっては、理由は分りません。「共同作業ゲーム」については、次回(第24回のブログ記事)で紹介します。

この時の生徒たち(8名でした)の「課題研究を終えて」で記した感想の一部を紹介します。

「課題研究を通して僕が思ったことがあります。(市内の)祭りでは、多くの人に遊んでもらって思った事は、大人と子どもでは楽しみ方が違うと言うことです。大人は理解しながら遊んでいたが、子どもは操作方法こそ分からないが遊び方を探しながら遊んでいました。また、高齢者は人と協力しながら遊んでいました。僕は、このゲームをたくさんの人に知ってもらいたいと思っています。」

「最初に思っていたのと全然違った内容でやる気が全然出ない状態が続いていたが、介護サービスセンターを訪問し実際に高齢者に使ってもらって「面白い」と言われたときは素直にうれしかったです。AITサイエンス大賞で発表したときは少し緊張したが、制限時間ギリギリで発表できた時は何か達成感を感じるものがありました。今回の課題研究は私にとって成長できる内容だったです。この体験を今後の生活に生かしていきたいです。」

上記は、「課題研究 成果発表論文集」に載せたものなので、本音が隠れているかもしれませんが、探究活動で行った「イベント」が強く印象に残っているようでした。こちらとしては、普段の活動にも印象に残るものがあって欲しかったと少しだけ残念に感じています。でも、最終的には、有意義な活動になったと思っています。

ここまで読んでくれて、ありがとうございます。

ご質問・ご意見・ご感想等がありましたらコメントください。

テラオカ電子

(追記)

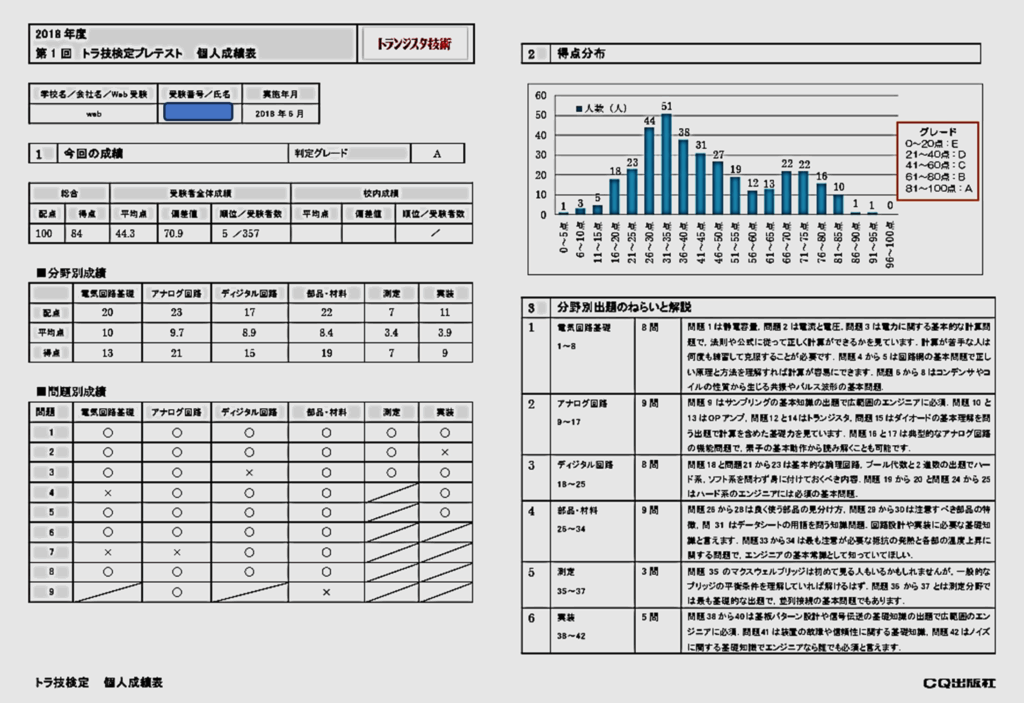

前回のブログ記事(第22回:「電子回路のロバスト設計と評価」)では、トランジスタの電子回路の動作を説明しました。うまく伝わってくれたらと思っています。ところで、そもそもテラオカ電子は「電子技術」に詳しいのか?という心配をされている方も見えると思いますので、「証拠?」を提示したいと思います。

今回のブログ記事を書くために、昔のハードディスクを検索していたら以下の証明書が見つかりました。「2018年度 第1回トラ技検定プレテスト」とあります。

結果は、得点84点で、判定グレードは「A」でした。当時のことはよく覚えてないのですが、昼休みかなにかの時に、適当に応募したように思います。第1回とありますが、その後のことは良く分かりません。

いずれにしても、そう悪くない結果だと思っていますが、受験者が中高校生だったのかもしれませんし、問題が簡単だったようなので自慢できるものではないようです。ですが、せっかく見つけて、懐かしかったので公開することにしました。

ちなみに、この検定を主催したCQ出版社は、このブログの会社ですが、なんと、この検定の担当だった方が、今このブログを担当されています。私がこのブログ記事の連載を依頼されたとき、当然初対面でしたが、実は5年前からゆるく繋がっていたのですね。

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。今回は、モーニング娘。の『モーニングコーヒー』(1998)を紹介します。この動画は、紹介した探究活動のさらに20年前のものですが、モーニング娘。のメジャーデビューシングルです。ご存じのように彼女らはこの後、国民的アイドルになっていきますが、当時から、メンバーの個性が表出されていたように思います。そんなわけで、このブログ記事もよい個性を出せていけたらと思っています。

「モーニング娘。 『モーニングコーヒー』 (MV)」

【2024/02/24投稿】