「テーマをめぐる冒険」の探究活動報告

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。私は現在、普通科高校に勤務していますが、なぜかここで工業科目を教えています。簡単に状況を説明すると、

令和4年の「高等学校設置基準・高等学校学習指導要領の一部改正」を受けて、「普通科改革(高等学校における「普通教育を主とする学科」の弾力化)」が進められました。いわゆる普通科高校の特色化です。これにより、本校では1年次にインターンシップや専門教科(工業・商業各1単位)の履修が始まりました。また、2年次では、企業連携コースが設置され、『キャリア基礎』という授業や2週間のインターンシップが提供されています。専門科目も2年次で6単位、3年次で10単位が組み込まれました。本校は、普通科高校でありながら半数の生徒が就職することから、専門高校(工業高校や商業高校など)に近いカリキュラムを特色とされました。

というわけで、今回は、企業連携コースの3年生が履修する科目『課題研究』という探究学習のテーマにおける冒険(混乱)を述べたいと思います。混乱させた震源は私なのですが、被災から今後の復興のためにまとめました。これが、少しでも皆様のお役に立てればと考えています。

【1 探究学習のポジショニング】

探究学習には様々なやり方がありますが、今回は、探究学習を指導、提供する教員の立場から考えてみます。工業高校では、複数の教員がそれぞれ得意なテーマを設定して、そこに生徒が配属されることが多いです。でも普通科高校では、聞くところによると、探究担当や担任の先生が、クラスの生徒に何かテーマを与えて、個々の生徒がそれを行うことが多いようです。また、大学の研究室と連携する場合もあるそうです。

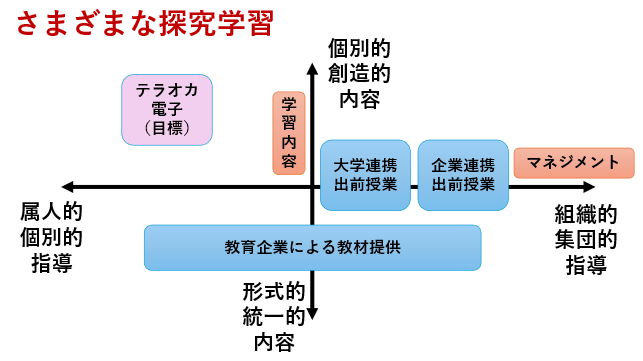

そこで、下図に示すように、探究活動の形態のポジショニングを行いました。横軸は、マネジメント(指導方法)で、属人的・個別的指導かと組織的・集団的指導かを示します。縦軸は、探究学習の内容で、個別的・創造的内容かと形式的・統一的内容かを示しています。

この分類でいくと、「教育企業による教材提供」、「大学連携出前授業」、「企業連携出前授業」そして、私がこれまでやってきている工業高校でのスタイル(「テラオカ電子(目標)」)は、それぞれ図のように配置されます。

どれが良いかですが、それぞれメリットとデメリットがありますので一概に決めることはできません。ここでは、議論をしませんが、テラオカ電子の目標は、以下の動画で述べています。

【「「探究学習のポジショニング」を検討しました。」はこちらから】

今年度、勤務校の3年生の『課題研究』で企業連携の探究学習を行う計画が上がりました。企業の方が、クラスの生徒にテーマを提示して、生徒はグループを作ってそのテーマについて活動する形態です。では、企業連携のテーマにはどのようなものが良いのでしょうか?どのようなテーマが企業連携の特徴を活かすことができるのでしょうか?次にそれを考えていきます。

【2 企業と連携する探究活動のテーマの条件】

いきなり結論ですが、私は、企業と連携する探究活動のテーマの条件として以下の3つの軸が必要と考えます。

1.方向性

2.レベル

3.内容の質

方向性ですが、これまでに学習した内容(既有知識)を活かせるテーマが良いと考えています。本校の企業連携コースの生徒の場合、2年生で6単位の工業科目を学んでいます。『製図』、『工業管理技術(品質管理)』および『工業実習』です。なので、これらの知識の延長線上にあるテーマが良いと考えます。

これは、ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」という理論を根拠にしています。この理論は、既に一人でできることと、まだ自分ではできないことの間にある、一人ではできないけど、外部の助けがあればできる領域での学習が効果的な成長・発達を促すといものです。

二つ目のレベルですが、少し難しいテーマに教員の補助を受けながら取り組むテーマが良いと考えています。これも「発達の最近接領域」という理論を根拠にしていますが、そもそも、やれることをやるのではなく、やれないことをやれるように学習するのが教育だからです。

三つ目の内容の質ですが、実際の現場に即したオーセンティックな(本物の)テーマが良いと考えています。企業連携は、そもそも現実の企業活動を理解できることに意味があるからです。教室での学びでは現実感が薄いところを補強することが狙いです。

以上、3つの軸を企業と連携する探究活動のテーマの条件として考えました。

【3 ある架空のテーマに対する意見】

ところが、実際に企業の方から提示されたテーマは、以下のようなものでした(結局、このテーマは実施されませんでした)。

「高校生が弊社の工場見学や調査を行いながら、弊社の魅力を若者の視点で捉え、同年代が入社したいと思ってもらえるような弊社を紹介する動画作成」

このテーマを誰が、どのような経緯で議論して決めたのかの説明はここでは割愛しますが、一言付け加えれば、この「課題研究」を担当する私の知らないところで設定されたのでした。私は再任用教員なので、そもそもこの「課題研究」のテーマ決定に関与する資格がないと言えばそれまでなのですが、この「課題研究」を計画・実施・評価するのは私の責任ですので、私も意見を言う権利があったと思うのです。

では、この提示されたテーマを先ほどの企業と連携する探究活動のテーマの条件(3つの軸)に照らして考察します。

- 方向性:

このテーマは、生徒の既有知識(2年生で学んだ工業科目の知識)とかけ離れていると考えます。また、このことは、現在の学習内容にも関連しないので、現在の学習のモチベーションの低下の懸念もあります。なお、現在、生徒たちは、『機械設計』、『生産技術』を『課題研究』と合わせて学んでいます。

2.レベル:

どれくらいのクオリティを目指すかによると考えます。単に取材して(写真を撮ったり、インタビューしたり)を繋げて、動画にするだけでは、学びにならないと考えます。ユーザーをどのように定義するのか、コンセプトをどのようにするのか、効果的な伝え方を考え、編集のアイディアを出すこと、そして、公開後の評価分析を、例えば「デザイン思考」のフレームワークを使ってそのサイクルを回すことまでやれば、良い学びになると考えます。

3.内容の質:

企業活動の現実感が得られないテーマになっています。実際の企業活動の一端を学べる活動にする必要があると考えます。生徒が、工場見学で実際の企業活動を調べるわけですが、第三者的な学びになってしまいそうでです。

3つの軸に加えて、このテーマで最も気になるのは、前提(弊社に魅力があること)が決められている点です。そもそも探究学習というのは、問い自体を疑うことも必要です。探究学習で身につけたい資質の一つに、クリティカル(批判的)思考がありますが、探究学習としてこの点で、このテーマは、相応しくない気がします。

【4望ましい探究活動テーマの提案】

では、具体的にどのようなテーマが良いのでしょうか?ここでは、3つ考えてみましたので紹介します。

1 目視検査(外観検査)工程の自動化:

AI(機械学習)を使って、不良品を判定するものです。製造工程では、少なからず目視検査がありますので、それを自動化します。もちろん、必ずうまくいくという保証はありませんが、チャレンジする価値はあります。生徒は、2年生の『実習』で、AIの仕組みやAIの活用を学んでいますので、その既有知識を活かせます。高校生にとって、技術的に高度な内容ですが、AIの工程(作り方)を学べる良い機会になります。

2 Webサイトの制作:

Webサイトの制作も3年生の『生産技術』で学んでいます。既有知識を活かせるとともに、現在の学びがそのまま活かせることになりますので、現在の学習のモチベーションにも良い影響を与えます。

3 治工具の制作:

企業の製品は高精度のものなので、本校のミニチュア工作機械では生産に寄与することができないことは十分に認識しています。しかしながら、生産を補助する治工具の製作ならば可能と考えます。治工具も多くの部材から構成されていますので、本校の設備で対応可能な部材もあると考えます。できれば、企業の生産技術の方に本校の設備をみていただき、その範囲内で製作可能な部材を課題として提案してもらうとさらに助かります。

いずれにしても、工業の実際に即した課題の設定が良いと考えます。

【5まとめ】

以上、企業連携にふさわしいテーマの3つの軸、企業から提案されたテーマの分析、そして、望ましい具体的なテーマの提案を述べました。

新聞報道で、商業高校の取組みとして、企業と連携して新商品を開発する探究活動の事例がよく紹介されます。一方で、工業高校の企業連携の事例は、あまりないように感じます。今回は、①方向性、②レベル、③内容の質という観点から工業高校の企業連携の探究活動について検討しました。ここで提案したものが良いかどうかは、実施しなくては判断、評価はできません。現在のところ実施予定はありませんが、いつかはやると思いますので、引き続きこのテーマを検討していきたいと思います。

なお、この検討をテラオカ電子の動画で公開しておりますので、こちらもご視聴ください。

【「企業と連携する「課題研究(探究学習)」は、どのようなものが良いか?-工業科目を学んでいる高校を例にして-」はこちらから】

ここまで読んでくれて、ありがとうございます。ご意見・ご感想などありましたらお知らせください。

テラオカ電子

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。今回は、原田真二の『てぃーんずぶるーす』(1977)を紹介します。これは、私が高校生の時流行っていた曲です。当時、よく口ずさんでいたのを覚えています。心理学では、「人は17歳の時に聞いた曲を一生聞き続ける」という説があるそうです。まさにこの曲は、私が17歳の時のものです。この曲では、「僕は愛に背中向ける伏せ目がちのジェームス・ディーンまねながら それが 僕のぶるーす」と歌っています。探究学習のテーマなんて、成り行きで、与えられたもので良いのではないかという考えもありますが、この拘りが私の「ブルース」なのです。

「てぃーんずぶるーす/ 原田真二」

【2024/04/29投稿】