「探究学習をやってみました:Q-Questの参加(前編)」の探究活動報告

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。これまで、生徒の皆さんに様々な探究学習を指導してきましたが、テラオカ自身は、探究活動をやっていないのではないかというご批判が聞こえてきます。

もちろん、探究学習の教材を作るという探究活動はやっていますが、これはあくまで個人の中で完結している活動です。一方、生徒の皆さんの探究学習は、個人での探究活動もありますが、多くはグループでの活動です。なので、生徒の皆さんが探究活動で感じる、グループ活動特有の「戸惑い」や「葛藤」、「不安」などを理解できていなのではないかと思いました。

大先輩であり尊敬している、大村はま先生は、著書(正確な引用著書を特定できないのですが)の中で、「教師が教えることは繰り返しの内容ですが、生徒にとって学習内容は生まれて初めて学ぶことばかりです。なので、その時の生徒の気持ちを理解することが大切です。そのために教師は、自身にとって初めての学び、すなわち「研究」をする必要があります」というようなことを述べられています。

そのようなわけで、昨年夏から今年の春まで、グループで課題に取り組む探究活動に参加しました。今回は、この活動で感じたことを述べたいと思います。結論から言えば、この活動を通して、探究活動は、自身の成長に役立つことが実感できましたので、高校生が取組む「探究学習」は、教育効果が高い活動だと再認識できました。今回(前編)では、私が参加した探究活動の概要と量子コンピュータとは何かについて述べたいと思います。

【1 テラオカ電子が取り組んだ探究活動の概要】

皆さんは、「量子コンピュータ」という言葉を聞いたことがありますか? 現在、国、企業の間で社会実装に向けた熾烈な競争が繰り広げられています。そのような状況で、文部科学省が、「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」という予算を組みました。それを受けて、JellyWare株式会社の「Quantum Transformation イノベーター人材育成の事業化の研究」が採択されました。これは、「Digital Transformation (DX)に次ぐ新たな社会変⾰、【Quantum Transformation (QX)】時代に向け、量⼦技術リテラシー⼈材の育成と、オープンイノベーションの創発を目的とした、人材育成プログラム」です。通称「Q-Quest(クエスト)」と呼んでいます。今回、私はご縁があり、このプログラムにがっつり参加しました。

【「Q-Quest」の紹介サイトはこちらから】

このプログラムは、2部構成になっていて、前半は、「基礎学習プログラム」で1ヶ月程度かけて量子技術のリテラシーを学びます。ここでは、2つのコースがあります。「ジェネラリストコース」と「エンジニアコース」です。ジェネラリストコースでは、量子技術のビジネス活用を、また、エンジニアコースでは、量子技術のプログラミングを学びます。私は、エンジニアコースに参加しました。

エンジニアコースでは、2時間のZOOMを使った講義が8回ありました。Python入門から始まり、数学の復習、QUBO、量子アニーリングマシンと定式化、組合せ最適化問題など、一通り簡単な課題を量子コンピュータで実行することを体験しました。

後半は、「事業創造プログラム」です。こちらは希望者のみの参加です。基礎学習プログラムで学習したことを踏まえて、参加者同士でチームを組み、運営事務局の支援を受けながらビジネスの創出(プロダクト)を目指します。そして、プログラム最終日にピッチイベント「DEMO DAY」で成果を発表します。

私は、この事業創造プログラムのチーム作成イベント(「アイディアソン」と呼んでいます)で、「探究学習グループの最適化配属」というテーマを提案しました。残念ながら、賛同者が少なかったので、最終的に、Ⅿ氏が提案された「クラス分け最適化アプリ」というテーマに参加することになりました。このチームは私を含めて4名で、9週間活動しました。そして、3月23日に「DEMO DAY」で開発したプロダクトを発表しました。嬉しいことに、私たちのチームは、「FIXSTARS賞」を頂きました。この賞は、技術賞なのですが、量子技術をうまく使っている点が評価されました。

【「DEMO DAY」の紹介サイトはこちらから】

【イチオシのYouTube動画】

「FIXSTARS賞」獲得という奇跡が起こりましたので、miwaの『ミラクル』(2013)をどうぞ。ある本に「「奇跡」を期待する心は、永久不変の法則を理解する前に、克服しておきましょう」とあり、自制が必要なのですが、賞を頂けるとは予想をしていなかったので、驚きとともに嬉しかったです。

「miwa 『ミラクル』」

では、概要はここまでにして、次から量子コンピュータとは何かから説明していきます。

【2 量子コンピュータとは】

いつものようにお断りなのですが、私は、量子物理の研究者でも、量子コンピュータの技術者でもありません。でも、このプログラムの参加を機会に量子コンピュータに詳しくなって、その教材を作りたいという「野望」を持ちました。そこで、Q-Questでの活動に加えていくつか書籍にも目を通しました(全てを理解できたわけではありませんが)。目を通した入門書は、以下のようなものです。

なので、量子コンピュータについて、以下に簡単に説明を述べますが、大きく間違ってはいないと思います。でも思い違いもありますので、誤りがありましたらご指摘ください。

では、量子コンピュータの「量子」の説明から始めます。量子とは、「量の最小単位」のことです。物質を細分化していくと、原子や電子、素粒子に行きつきます。このようなミクロな世界では、エネルギーも「分割不能な小さなカタマリ」となります。この世界は、私たちの日常世界(マクロな世界)の常識からは、感覚的に捉えることができない自然法則が支配しています。

量子コンピュータは、このミクロな世界の物理法則、量子力学的な現象を計算に利用したコンピュータです。なので、現在開発中の量子コンピュータには、原子や電子、光(光子)を使ったものなど様々なものがあります。現在、私たちが使っているコンピュータ(古典コンピュータといいます:古いという意味ではなく、量子技術を使っていないという意味で)は、「0」と「1」(ビット)を電圧の高低(古典物理)で表現していますが、量子コンピュータは、「量子ビット」という、「0」と「1」の2つの状態だけではなく、その中間の「重ね合わせ状態」もとります。この点が、量子コンピュータが高速に計算できる根拠になっています。

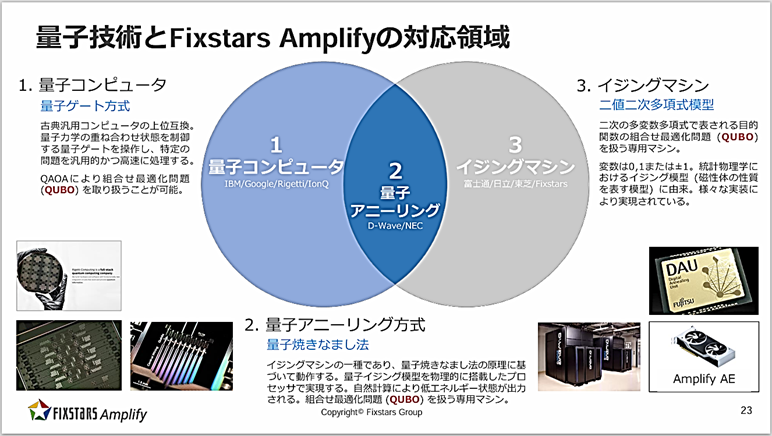

量子コンピュータは、先ほど述べたように、どの「量子」を使うのかによっても分けられますが、構成によってもいくつかの方式があります。「量子ゲート方式」と「量子アニーリング方式」が注目されています。解説記事で、この2つの方式を並列に対比させて説明していることがありますが、これは、世界的には一般的ではないそうです。一般的に量子コンピュータと言えば、代表格として「量子ゲート方式」があり、その中の特殊なケースとして「量子アニーリング方式」があるイメージだそうです。

Fixstars Amplify社の資料では、以下のように示されています。

今回、私が取り組んだのは、「量子アニーリング方式」です。これは、組合せ最適問題を解くのに特化した量子コンピュータといわれています。この方式は、すでに実用化されていて、カナダのD-Wave社が提供しています。インターネットを経由して、アカウントを登録すれば誰でも動かすことができます(無料枠があります)。ちなみにこの「量子アニーリング方式」は、1998年に東京工業大学の西森秀稔教授と、当時、大学院生だった門脇正史氏(現在、デンソー?)が考案したものです。D-Wave社は、この量子アニーリングマシンという計算モデルを実際に動作する物理デバイスを開発しました。

【「量子アニーリングマシン」の解説はこちらから】

【日本発・量子アニーリングを徹底解説】世界の難問を解決する技術/「量子ネイティヴ」よりも「量子バイリンガル」が必要/日本での量子アニーリング

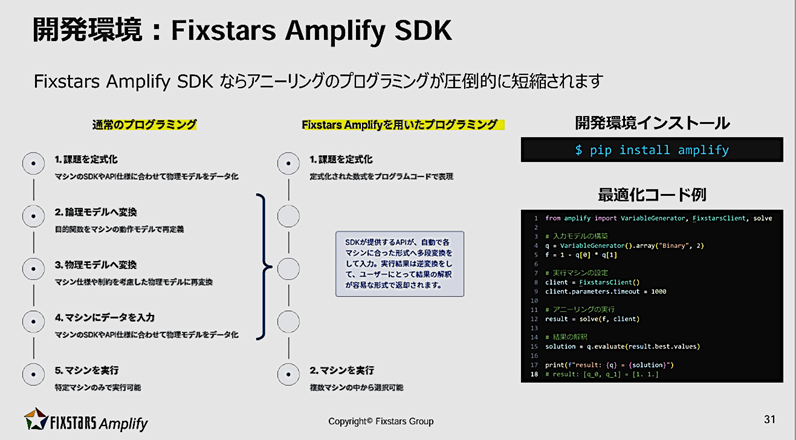

次に、この「量子アニーリング方式」を使う方法を説明します。下図にあるように、1課題を定式化、2論理モデルへ変換、3物理モデルへ変換、4マシンにデータを入力、5マシンを実行、という工程になるのですが、Fixstars Amplify SDKという開発環境を使えば、1課題の定式化さえ行えば、あとは5マシンを実行するだけでOKとなります。簡単にいうと、解きたい問題を数式で定義するだけなのです。

今回、私たちのチームは「クラス分け最適化アプリ」を開発したのですが、量子アニーリングに関するプログラムは、成績などが各クラスに均等になるようにする式(コスト関数)と各クラスの人数が同じなるようにする制約式等を作るだけです。プログラムの大半は、アプリのユーザーインターフェースを構成する部分となります。詳細は中編で紹介します。

【3 YouTubeチャンネル「テラオカ光子」の開設】

このプログラムの前半は、「基礎学習プログラム」でした。ここで学んだことを復習するため、学んだ内容を活用した教材を作りました。それを公開したのが、YouTubeチャンネル「テラオカ光子」です。ここでは、Pythonのプログラムだけでは面白くないので、エクセルのソルバー機能を使って問題を解くことを量子アニーリングと比較しました。「荷物の積み込み問題」や「荷物の振り分け問題」等のコンテンツをアップしています。興味のある方は、ご視聴ください。

【YouTubeチャンネル「テラオカ光子」はこちらから】

今回はここまでです。次回(中編)では、制作したアプリの紹介と、そこで工夫した量子技術について述べます。ここまで読んでくれて、ありがとうございます。

テラオカ電子

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。今回は、矢井田 瞳の『アンダンテ』(2002)を紹介します。私は音楽音痴なのですが、「Andante(アンダンテ)」というのは、音楽の速度記号の1つで「歩くような速さで」という意味だそうです。新学期が始まり1カ月が経過しました。課題山積ですが、このブログ記事も含めて「歩くような速さで」着実に進めていきたいと思います。

「矢井田 瞳 – アンダンテ BAND VERSION」

【2024/05/07投稿】