普通科高校における企業連携コース(工業)の授業実践報告 -少ない工業科目で何を伝えるべきか? 工業教育のエッセンスは何か?-

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。今回は、「結局のところ、良い授業を作ることしかない」という身も蓋のない話を述べます。

私の勤務校は、普通科高校なのですが、「企業連携コース」というのが設置されていて、生徒は、インターンシップを体験したり、専門科目(工業・商業)の授業を受けたりしています。まずは、この点の背景から述べます。

令和4年に文部科学省から「普通科高校の特色化」というのが施行されました。

【「文部科学省,”各高等学校の特色化・魅力化”」はこちらから】

それを受けて、冒頭で述べたように、本校で、「企業連携コース」が設置されたわけです。

この「企業連携コース」がどのような経緯で、本校に導入されたのか、詳しいことは分らないのですが、このシステムの中で1年間過ごしてきた「感想」を述べたいと思います。お断りですが、あくまでも私個人の感想です。ひろゆき氏が言う「それって、あなたの感想ですよね。」の「感想」です。なので、これに対してご意見・ご指摘等がありましたら、コメント頂けると嬉しいです。

さて、最初に、「そもそも企業から教わることは、良いことなのか?」という問いを考えたいと思います。企業の方(漠然とした言い方ですが)ならば、誰でもよいのでしょうか? 例えば、こんな例を仮定します。ある企業の営業の方(話がうまそうなので)を呼んで、「学生と社会人と違い」とか「社会人に必要なこと」について講演してもらうとします。実際の企業の方なので、面白いエピソードが聞けるかもしれませんが、これも一つの「感想」に過ぎないでしょう。

しかし、きつい言い方になるかもしれませんが、自社のポリシーにそった人材育成制度をもとに人材育成部の方から講演していただくならばともかく、教育に関して素人の方が、正規の授業を行うことは、問題があると思うのです。下手をすると、大学生のコンパでの自慢話になってしまいます。やはり、そこには、人材育成の「理論」と「根拠」が必要だと思います。

また、昨今の日本の企業(これも漠然とした言い方ですが)は、「模範生」とは言えません。いろいろなところで、世界的に遅れていると言われています。例えば、以下のように指摘されています(このような根拠を出すことじたいが、軽薄なのですが)。

【PIVOT 公式チャンネル:【2024年大展望:日本企業の変革】世界競争力ランキングから見えること/世界人材ランキング43位の理由/】

こうした、「劣等生」の企業から、何か良いものを簡単に得ることは、あまり期待できないと思うのです。

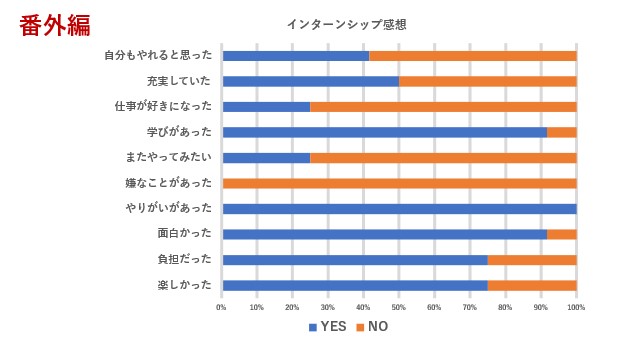

一方で、生徒たちは、インターンシップに参加しているのですが、その感想を聞いてみると有意義だったと答えています。1年生が、2社(それぞれ2日間)インターンシップをした後、授業の「余談」で感想を聞いた結果は、以下のようになりました。

もっとも、このデータの妥当性や信頼性は、高くはありません。授業の余り時間に、質問を口頭で、生徒には挙手で応えてもらったものだからです。質問の順番は、図の下から(「楽しかった?」、「負担だった?」・・・)です。なので、キャリーオーバー効果もあります。それでも、「負担だった」けれども、「やりがい」や「学び」があったと答えてくれました。ただし、インターンシップの目的である、「仕事が好きになった」や「自分もやれると思った」は半数以下でした。

では、今度は、逆に企業の方は、学校をどのように考えているのでしょうか? 私の感覚では(これも単なる印象です)、企業の方は、「学校」というものに期待をしていないと感じます。

古い話になりますが、1985年、中曽根内閣のとき、臨時教育審議会というものが設置され、教育が議論されたことがあります。本来であれば、教育のことなので、文部省(現在は文部科学省)の管轄だと思うのですが、ここに、当時、社会が「学校」を軽く見ていた雰囲気を感じます。

私は、当時、企業に就職したばかりで、教員ではなかったので、学校の実態は分かりませんが、「いじめ」や「校内暴力」など荒れていた時期だったと言われています。

内藤朝雄:『いじめの構造』によると、学校は、「各人が各人のやりかたで善く生きる生のスタイルを追求することは、学校共同体ではできない。学校では、選択の余地のない特定の「仲間」集団の共生が善い生であると前もって決められており、それがどんな醜悪なものに感じられても、与えられた「みんな」の共生スタイルを生きなければならない。」と、学校固有の「群生秩序」がいじめを生むと分析しています。それを何とかすることは、「学校」自身では、不可能だと考えられたからかもしれません。しかしながら、この状況は今も変わっていません。いじめは現在でも最大の課題です。

こうした「群生秩序」を打破するためには、「加害者たち(そして教員たち)は、自分たちが『学校的』な空間の中で生きていると感じている限り、自分たちなりの『学校的』な群れの生き方を堂々と貫く。彼らが、そのようなふるまいをやめるのは、市民社会の論理に貫かれ、もはや『学校的』な生き方が通用しないと実感したときである」と述べています。そこでの対策の一つとして、「学級制度を廃止する」ことを挙げています(書籍では短期的な方法の一つとして紹介されています)。

話をインターンシップに戻すと、私は、インターンシップの参加は、一時でも『学校的』な群れから離れることで、市民社会の論理の感覚を取り戻すことに寄与すると考えます。これで、いじめが全て抑止されるとは、思いませんが、ここにインターンシップの意義を感じるのです。また、本校では、生徒たちは、インターンシップの後「報告発表会」を行うのですが、この発表会は、クラスをシャッフルして行っています。これも、クラスの「群生秩序」を薄める良い方法だと思っています。

ただ、インターンシップは大変負荷のかかるものです。企業の方もさることながら、手配をする専門機関や担当教員の負担は大きいものがあります。また、教員全員で、生徒のインターンシップ先を巡回するのですが、これも大変です。本校では、私も含めて、一人8社の巡回を行いました。

ここまで、「企業連携」での悪い面、良い面を見てきました。最後に、良いニュースも述べたいと思います。第13回でも述べましたが、PISA2022での日本の生徒の学力は世界でトップレベルであることが証明されました。

【「OECD生徒の学習到達度調査(PISA)の調査結果」はこちらから】

文部科学省:OECD生徒の学習到達度調査(PISA)の調査結果

この結果では、日本はコロナでの休校期間が短ったからと分析していますが、昔から、日本の成績はトップクラスだったのです(近年低下傾向でありましたが)。日本の学校は、良く機能しています。

さて、ここで、一端、結論にしたいと思います。企業連携に関して、良い面もありますが、企業と連携を増やせば増やすだけ良いと単純には言えない感じがします。あくまでも、「学校」の種々ある教育活動の一つであると考えるのが良いのではないかと思います。また、企業と連携する際は、その目的を明確にする必要がありました。なので、インターンシップのようなキャリア教育に過度に期待しない方が良い気がします。やはり本業である「授業」にパワーを注ぐことが大切だと思うのです。

では、次に、本校のもう一つの特徴である、「専門教科の履修」に話題を移したいと思います。これについては、今年度の教員論文として投稿予定ですので、その素案を述べたいと思います。タイトルは、冒頭で示した「普通科高校における企業連携コース(工業)の授業実践報告 -少ない工業科目で何を伝えるべきか? 工業教育のエッセンスは何か?-」です。

なお、この内容は、研究発表もする予定なのですが、その案をYouTubeで一般公開しています。以下のリンクから動画を視聴できます。見て頂けると後の話が良く分かると思います。

【テラオカ電子:「「プレゼン2024」を公開します。」はこちらから】

- 【研究の背景および目的】-普通科高校の特色化で設置された企業連携コースの授業設計-

- 【研究の問いと仮説】-WhyからHowそしてWhat-

- 【実践事例】-理解のステップ(①要素的理解、②関係性の理解、③全体理解)とSECIモデル-

- 1 事例1 -1年生:『専門基礎(工業)』-

- 1.1 安全教育の事例 -グループでの事例研究活動(強みに着目)-安全は工業での見方・考え方の基本である。

- 1.2 Webアプリの活用 -個別活動(弱みに着目)-

- 2 事例2 -2年生:『工業技術基礎(実習)』 なぜAIを学ぶのか?-

- 2.1 AIの仕組みを学ぶ -ニューロンモデルの計算-

- 2.2 AIの活用を学ぶ ―大喜利を使って提案する

- 3 事例3 -3年生1学期:『生産技術』(電子技術)-

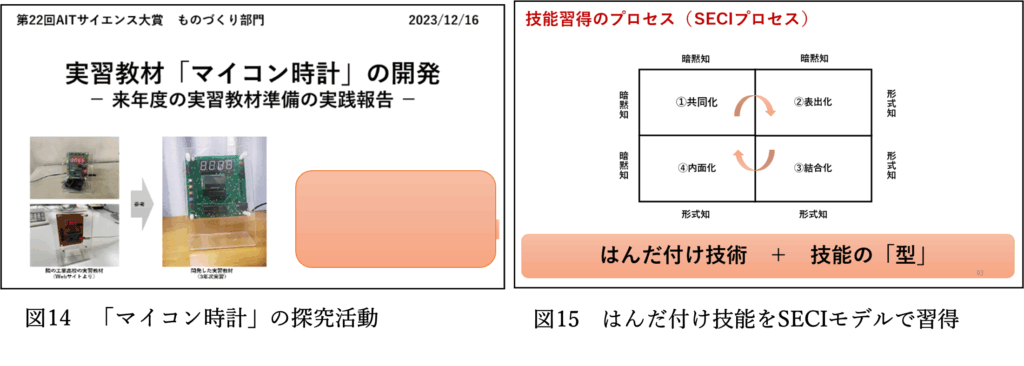

- 3.1 電子工作「マイコン時計」の準備

- 半田付け技能をSECIモデルで学ぶ探究活動-

- 【考察】-工業教育とウェルビーイングの関係-

- 【まとめと今後の課題】-少ない工業科目で何を伝えるべきか?工業教育のエッセンスは何か?—

- 参考・引用文献

- 【第15回のまとめ】

- 【イチオシのYouTube動画】

【研究の背景および目的】-普通科高校の特色化で設置された企業連携コースの授業設計-

令和4年の「高等学校設置基準・高等学校学習指導要領の一部改正」により、「普通科改革(高等学校における「普通教育を主とする学科」の弾力化)」が行われた。いわゆる「普通科高校の特色化」である。それを受け、本校では1年次にインターンシップや専門教科(工業・商業各1単位)の履修が行われている。また、2年次では、企業連携コースがあり、ここでは、『キャリア基礎』という授業や、2週間のインターンシップが設定されている。専門科目も2年次で6単位、3年次で10単位が組み込まれた。このことは、本校の場合、普通科高校ではあるが、生徒の半数が就職するということから、専門高校に近いカリキュラムに特色化されたことを意味する。しかしながら、本校の企業連携コースの生徒の場合、専門科目は、合計17単位であり、専門高校に比べると少ない。そのために、十分な教科の見方・考え方を獲得できない懸念がある。

本年度、本校は、このカリキュラムが設置されて3年目になり、企業連携コースも2、3年生が在籍するようになった。筆者は、昨年度、工業科目の教員として本校に赴任したが、こうした中で少ない工業科目で何を伝えるべきか? 工業教育のエッセンスな何か? について試行錯誤しながら取り組んできた。

本稿では、まず、この問いを、Why、How、Whatの順に整理する。次に、Whatで定義した6つの学ぶべき学習領域から「安全」、「AI」および「電子技術」の事例を紹介する。事例では、生徒の反応や成果物も示す。次に、評価については、卒業生の進路を待たなければ判断できないところもあるので別の機会に譲るとして、考察として、工業教育とウェルビーイングの関係について述べる。ここでは、工業の見方・考え方を踏まえた価値観の教育が必要であることを述べる。最後に、まとめと今後の課題を述べる。

最後に、本研究の目的を述べる。昨今の少子化に加えて専門高校の不人気から、県内では本年度、私立の工業高校が普通科高校に改変した。また、他県のおいても、工業高校の統廃合が進んでいる。こうした現状を考えると、工業教育のエッセンスは何か? その核は何かについて、今一度検討する時期だと考える。本事例が、このことを検討する参考になることを期待する。

【研究の問いと仮説】-WhyからHowそしてWhat-

今の生徒は、人生100年時代を生きるとされる。人生は一度切りであるが、どんな人生が幸福なのであろうか? 筆者は、本校の生徒と接してきて(全てではないが)、「自分が価値を置くものに向かってこつこつ努力する姿ほど素晴らしいものはない」という信念が相応しいと考えた。理由は、真面目に努力する人を馬鹿にしたり、格好が悪いと考えたりする生徒が見受けられるからである(もちろん一部だが)。

そこで、この信念に基づいて、Why(なぜ学ぶのか?:目的)、How(どのように学ぶのか?:方法)およびWhat(何を学ぶのか?:内容)を以下のように定義する。

1 Why -なぜ学ぶのか? 学ぶ目的-

なぜ学ぶのか? 学ぶ目的は、「自律した技能者になるため」と定義する。前提として、「才能・能力は、全てが生まれつきで決まっているものではない」と考える。したがって、ここでの「自律」とは、自分の目標を達成するために一生懸命に努力して、自分で選択し、自分で決めることができることをいう。すなわち、自己選択し、自己決定できる技能者になるために学ぶのである。

2 How -どのように学ぶのか? 学びの「型」を学ぶ-

そのような自律した技能者になるためには、どのように学べばよいのか? 技能の「型」を学べばよいのではないかと考える。ただやみくもに努力しても成果は出にくい。先人が考えた優れた方法、すなわち「型」を学んで、効率的に技能を習得して欲しいと考える。加えて、工業で使われている様々な「型」を学んで欲しいと考える。これは、「いかなる問題もたくさんの解決策がある」というメッセージを生徒に持ってもらうためである。柔軟な思考(しなやかなマインドセット)を獲得して欲しい。様々な学びの「型」を学ぶことにより、工業の見方・考え方を働かせられるように指導する。

本稿では、学び「型」として、理解のステップ(①要素的理解、②関係性の理解、③全体理解)とSECIモデルの事例を紹介する。なお、授業では、分析の3要素(①比較、②割合、③変化)、フロー(PDCA、QCストーリ、デザイン思考)なども扱ったが、紙面に都合で割愛した。

2 What -何を学ぶのか? 学習領域の設定-

具体的に何を学ぶかであるが、以下の領域を設定した。

- 安全 と 品質管理

- AI と データサイエンス

- 情報デザイン と プログラミング

- 製図 と 機械工作

これらは、現状の生徒の特性(能力・興味関心)、教員の特性(能力・興味関心)、環境(学校の設備、産業界の流れ)をかみして暫定的に整理した。今後、教員が変わるなどがあれば変更されうる。本稿では、筆者の専門である電気・情報系の領域(製図と機械工作を除いたもの)を中心に述べる。

【実践事例】-理解のステップ(①要素的理解、②関係性の理解、③全体理解)とSECIモデル-

以下に、「安全」、「AI」の領域と「はんだ付け技能の習得」の3つの事例を紹介する。

1 事例1 -1年生:『専門基礎(工業)』-

1年生の『専門基礎(工業)』は、週1時間の授業である。学習内容は、

1学期:産業と安全教育

2学期:計測(ノギスとマイクロメータ)と品質管理

3学期:表計算(エクセル)

である。

1.1 安全教育の事例 -グループでの事例研究活動(強みに着目)-安全は工業での見方・考え方の基本である。

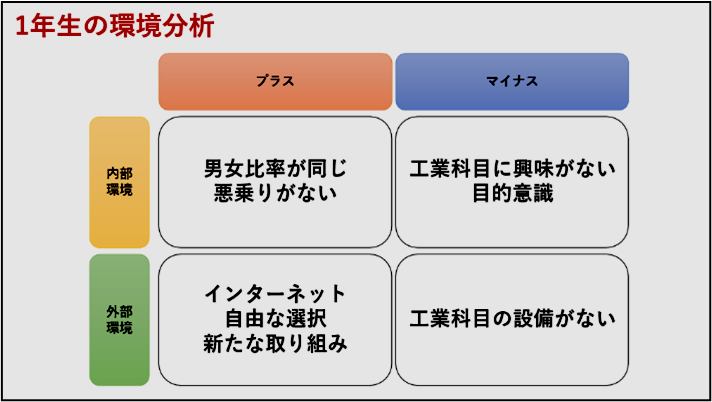

どのように指導するかを検討するため、本校の1年生を強みと弱みで整理した。整理したマトリックスを図1に示す。強みに着目すると、男女比率がほぼ同じなので、悪乗りがないことがあった。

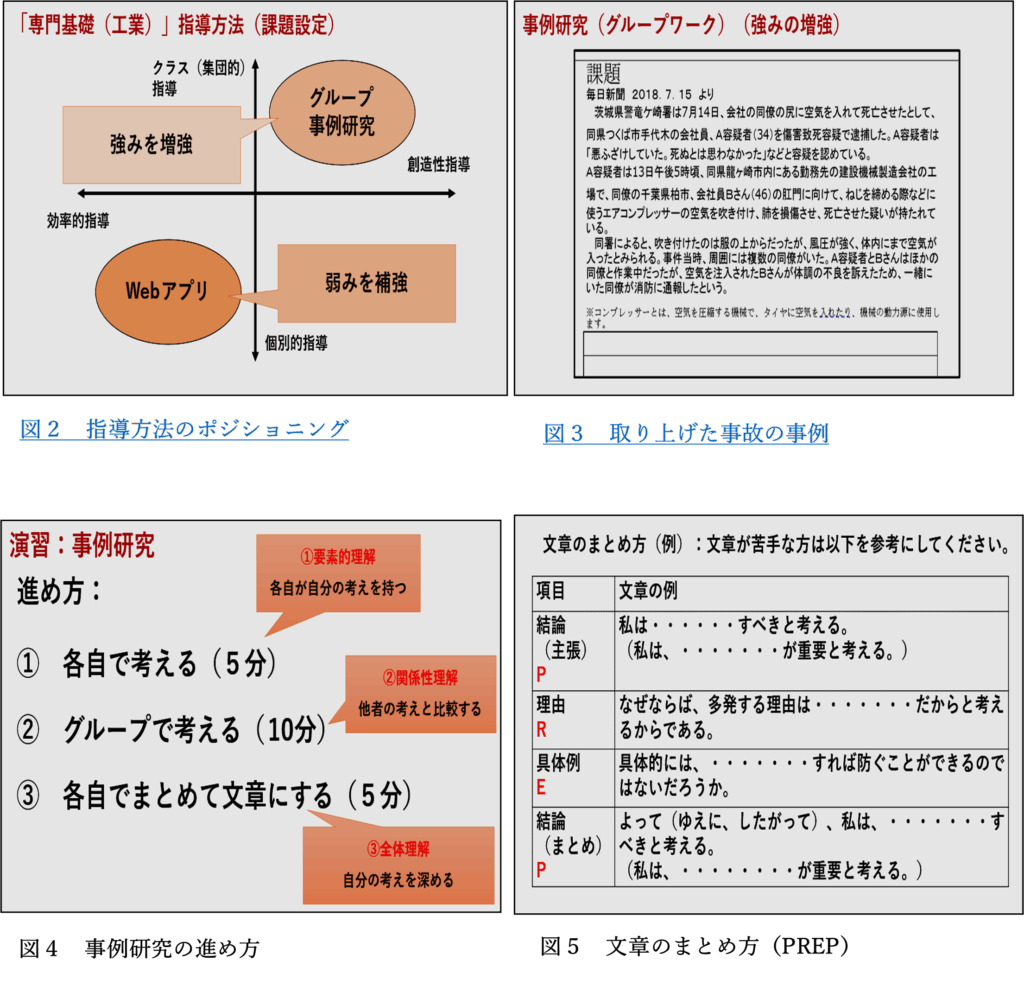

そこで、図2に示すように、創造性指導でクラス(集団的)指導であるグループでの事例研究活動が効果的だと考えた。取り上げた事例の一つは、図3に示すような「同僚のお尻にコンプレッサーの空気を吹き付けて死亡させた事故」の事例である。このような事例をグループ(4名)で議論しながら検討する。進め方は、図4に示すように、先ず各自で自分の考えを持つ(①要素的理解)。次にグループで考えて他者と比較する(②関係性の理解)。最後に、各自で考えを深めてまとめる(③全体理解)の「理解のステップ」で行った。

まとめの方法は、図5で示す「PREP法」でまとめると良いと伝た。生徒の意見の例として、結論は、人間関係に問題があった。理由は、大事故の背後には軽微な出来事あるから。具体的には、普段から小さなふざけや嫌がらせがあったのではないか。まとめとして普段から人間関係の配慮が必要。があった。他には、対策として教育を行うなどがあった。

生徒の意見では、学習した「ハインリッヒの法則」を活用して、表面的な解決策ではない、深い状況の理解が見られた。

1.2 Webアプリの活用 -個別活動(弱みに着目)-

図1、図2に示すように、弱み(目的意識の希薄、工業の設備がない、ただし、インターネットは使える)を増強するために、効率的指導で個別指導が可能であるWebアプリでの学習がよいと考えた。

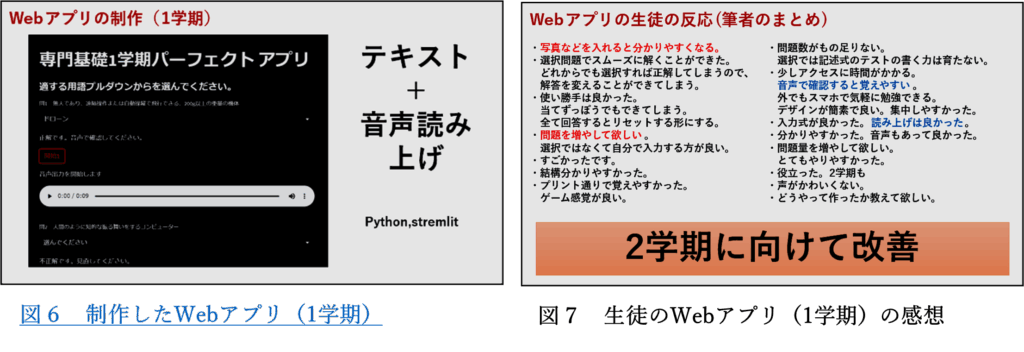

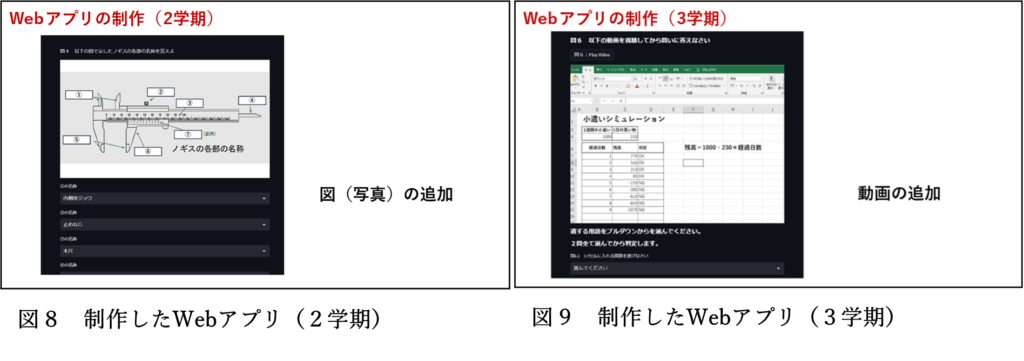

1学期の定期考査対策として、図6で示すWebアプリを作成し公開した。特徴は、解答を音声で確認できる点である。テキストを読むことが苦手な生徒に対応した。アプリを使った生徒の感想を図7に示す。音声読み上げは好評であった。改善点としては、写真を入れてほしい。問題数を増やして欲しいなどがあった。そこで、2学期は、図や写真を問題に追加した。図8に、ノギスの名称を答える問題の一部を示す。さらに、3学期は、図9に示すように動画を追加した。生徒は、動画を視聴したのち、それを踏まえて問題に取り組むことができる。なお、これらのアプリは、Streamlitというフレームワークで制作した。Streamlitは、Pythonを使って簡単にWebアプリを構築、公開できるフレームワークである。

以上、学習の生産性を高めるため、グループ活動で学習内容の付加価値を高め、Webアプリで学習内容の効率化を図った。大半の生徒は、工業に関心が無いが、興味を持って授業に参加し、工業の見方・考え方の一端を理解できたと考える。

2 事例2 -2年生:『工業技術基礎(実習)』 なぜAIを学ぶのか?-

2年生の『工業技術基礎(実習)』は、週2時間の授業である。学習内容(電気・情報系)は、

- 1学期:関数電卓の使い方

- 2学期:AIとパワーポイント(「30歳の私」のプレゼン)

- 3学期:表計算(エクセル)を使ったデータサイエンス

である。

AIは2学期に指導した。なぜ高校生がAIを学ぶのか? 戦後日本は、品質管理を向上させて、工業製品、特に半導体や電子産業は、世界を席巻した。しかし、この後、電子産業は斜陽を迎える。「理論」,「システム」,「ソフトウエア」の3つに弱点があったとされる。このため日本はAIの分野で大きく後れをとった。それゆえ、日本の産業をささえる高校生は、AIリテラシーを学ぶ必要がある。筆者は、AIリテラシーを学ぶためには、①AIの仕組み、②AIの活用、③AIの工程(作り方)を学ぶ必要があると考える。以下に、①AIの仕組みと、②AIの活用の事例を述べる。

2.1 AIの仕組みを学ぶ -ニューロンモデルの計算-

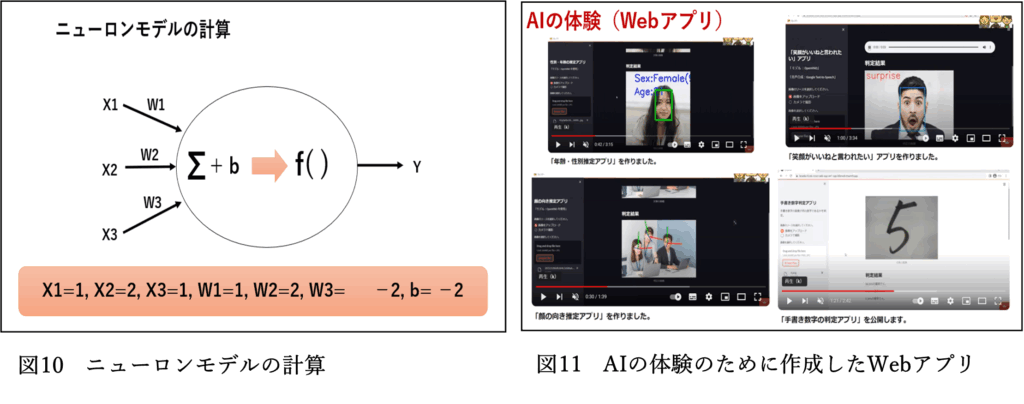

AIの仕組みとして、ニューロンモデルの計算を指導した。生徒には、ニューロンモデルは、脳の神経細胞を模したものなので、まったく同じではないが近い所もあると伝えた。図10に示すようなニューロンモデルを黒板に書いて具体的数値で計算を指導した。なお、活性化関数は、1学期で学んだ関数電卓の活用も兼ねて、シグモイド関数とした。そして、AIは、それが沢山繋がってネットワークを形成していること、ニューラルネットワークには「学習」が必要なので、人間も同様に「学習」が必要だと説明した。この時、生徒には、「人の才能・能力は、全てが生まれつきで決まっているものではない」というメッセージを伝えた。ニューロンモデルの計算に関して、定期考査での正答率は、3割程度であった。AIについての学習意欲は低い結果となった。

2.2 AIの活用を学ぶ ―大喜利を使って提案する

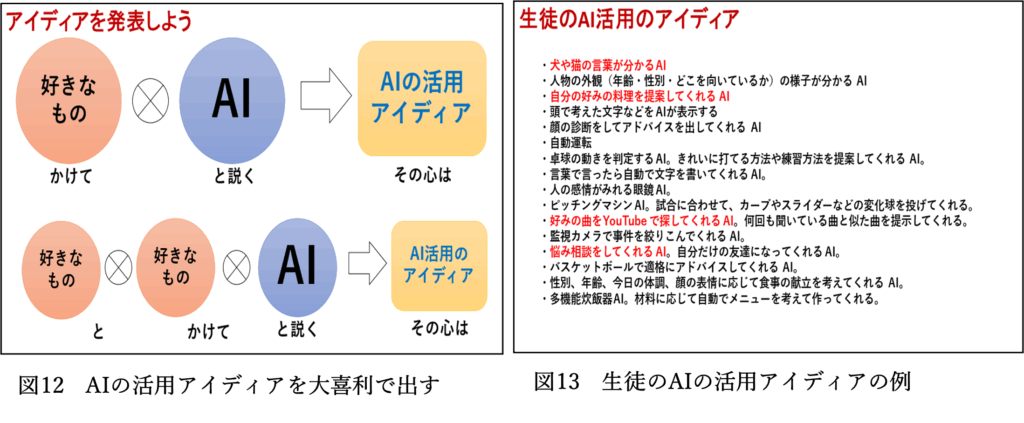

図11で示すような、AIを体験できるWebアプリを作って(Streamlitで制作)公開した。生徒は、写真から年齢や性別を判定するもの、顔の表情を判定するもの、顔の向きを推定するものや手書き数字の分類をするものなどを体験することで、AIのイメージを掴んだ。その後、図12に示すような「大喜利」のスタイルでAIの活用アイディアを出した。生徒の出したアイディアの例を図13に示す。ここでは、組合せから考えるというアイディア生産の「型」を体験した。授業で紹介した事例の域を出ないものが多いが、生徒たちは、しっかり悩んで書いて提出してくれた。

3 事例3 -3年生1学期:『生産技術』(電子技術)-

3年生の『生産技術』は、週3時間の授業である。学習内容は、

- 1学期:電子工作(「マイコン時計」)

- 2学期:プログラミング(「アニマルMINT」)

- 3学期:AIの工程,作り方(「ダイスmusic」)

を予定している。これらの授業は現在進行中なので、生徒が2年生の時にその教材の準備を探究活動として取り組んでもらったのでその様子を紹介する。また、紙面の制約から1学期の電子工作の事例のみを述べる。

3.1 電子工作「マイコン時計」の準備

半田付け技能をSECIモデルで学ぶ探究活動-

生徒は、はんだ付け技術と技能をSECIモデルの「型」で学んだ。

SECIモデルは、知識は暗黙知と形式知から構成されると仮定する。プロセスは、暗黙知と形式知を変換しながら行う。①共同化では、半田付けの動画や筆者のやり方を参考に実際に体験をしながら作業になれた。②表出化では、半田付けの体験を言語化した。はんだ付けの手順を、1半田ごてを基板に充てる、2半田を付ける、3半田を溶かす、4半田を離す、5半田ごてを離す、のようにルールで理解した。③結合化では、筆者から半田付けの物理を学んだ。半田付けを、1合金の形成、2半田の濡れと表面張力の力のつり合い、3フラックスの働きという物理ベースで言語化した。ここでは、「合金」や「濡れ」、「表面張力」の様子を黒板に図で示して説明した。④最後に、内面化では、半田付けの物理のイメージを持ちながら作業に熟練した。こうすることで、生徒は、半田付け技術と技能の理解を深めた。実際、生徒2人にマイコン時計を各1台半田付けしてもらったが、不具合なく完成できた。

【考察】-工業教育とウェルビーイングの関係-

現在、2030年度の次の学習指導要領の検討が始まっている。文部科学省の「次期教育振興基本計画」の答申では、次の学習指導要領のコンセプトは、「持続可能性」と「ウェルビーイング(健康・幸福・福祉)」であると紹介されている。目指すべき生徒の姿として、今の学習指導要領は、「問題(課題)発見」と「問題(課題)解決」ができる人であるが、次は、それに加えて、持続可能で、ウェルビーイングな社会をつくっていける、そして、自身も幸福である人を目指している。

振り返ってみると、昔の学習指導要領では、先の大戦において「侵略」と明記するか、数学(算数)において円周率を「3」とするか、2次方程式の解の公式を入れるかどうかなど、何を教えるか(What)が焦点であった。工業社会では、悪い意味ではなく、「均質な学力」が求められたからである。今の学習指導要領では、予測不可能な社会に対処するため、「アクティブラーニング」や「探究学習」のように、どのように学ぶのか(How)にも重点が置かれた。そして、次の学習指導要領では、ウェルビーイングな社会をつくるという、なぜ学ぶのか(Why)が目指されたと考える。

本稿の事例では取り上げなかったが、「デザイン思考」は、これからの工業製品を作っていく上で重要な考え方の「型」である。同様な考え方として「人間中心設計:HCD」があるが、こちらはJISにも規定されている。この「デザイン思考」は、工業製品の開発だけでなく、広く社会課題を解決する思考法として使われている。生徒が「デザイン思考」の考え「型」を学ぶことは、より良い社会に貢献していくことに繋がるとともに、自身の課題の解決にも役に立つと考える。

また、半田付け技能を学ぶ「型」としてSECIモデルを取り上げた。このSECIモデルは、もともとは、組織の知識創造を促進させるための考え方であるが、本稿では、これを個人の技能習得に応用した。この「型」も生徒が工業社会で自律していくときの「武器」になる。自分自身の技能を高めるので自身の成長に寄与するからだ。自身の成長を実感できることは、幸福感に繋がる。このように、工業の見方・考え方を働かせるための「型」の習得は、自身のウェルビーイングに繋がる。

これまで工業教育は、何を教えるか?(What)にこだわってきた。現在は、グループ学習による協同的学びや、事例で紹介した学び「型」を学ぶように(How)に焦点を当てている。今後は、自身がウェルビーイングになり、そして社会をウェルビーイングにしていくために学ぶという、なぜ学ぶのか? (Why)を目指していく。その際には、「価値観」が必要になると考える。

プラトンは、「教育の主たる目的は、若者に正しいことの中に喜びを見出すよう教えることである。」と述べているが、筆者は、「自分が価値を置くものに向かってこつこつ努力する姿ほど素晴らしいものはない」や「幸福な人生は、探究を楽しむことである」という価値観を伝えたいと考えている。教員には、様々な価値観を持った人がいるので、それぞれのキャラクターに基いてそれぞれの価値観を生徒に伝えるのが良いと考える。そして、生徒は、様々な教員のキャラクターとその価値観を学んで自分自身の価値観を作っていけばよいと考える。今後の工業教育は、工業の見方・考え方に基づいた、教員それぞれの価値観を生徒に示していくことだと考える。価値観の教育は、人にしかできないからだ(GPTにはできない)。

【まとめと今後の課題】-少ない工業科目で何を伝えるべきか?工業教育のエッセンスは何か?—

本稿では、普通科高校における企業連携コース(工業)の授業実践を報告した。まず、問いを、Why(なぜ学ぶのか)、How(どのように学ぶのか)、What(何を学ぶのか)の順に整理した。Howでは、学び「型」を学ぶことが重要であることを述べた。これは「ジャンル思考」と呼ばれているものである。次に、Whatで定義した6つの学ぶべき学習領域から「安全」、「AI」および「電子技術」の事例を紹介した。最後に考察として、工業教育とウェルビーイングの関係について述べた。ここでは、今後は工業の見方・考え方を踏まえた価値観の教育が必要であることを述べた。筆者は、今後も、自身のキャラクターに基いて「自分が価値を置くものに向かってこつこつ努力する姿ほど素晴らしいものはない」という価値観の教育を実践していきたと考えている。

参考・引用文献

【第15回のまとめ】

私は、工業高校で10年間お世話になった後、昨年、本校に赴任しました。最初は、普通科高校なのになぜ工業科目を教えるのか?と戸惑いましたが、なんとか2023年度も終えることができそうです。

「アンラーニング」とい言葉が流行っています。アンラーニングの定義は、「不適切になった既存の習慣・知識・価値基準などを棄て、新たに妥当性が高く、有用なものに入れ替えること」です。

【「アンラーニングとは?意味やリスキリングとの違い、メリットを解説」はこちらから】

昨年は、これまでの工業高校での価値基準を「アンラーニング(狭い意味でのアンラーニング:『脱学習』)」して、企業連携コースにおける新たな工業教育について、自分なりに考えてみました。ブレイクスルーを起こせたかどうかは分かりません。ただ、これは、はじめの一歩です。アンラーニングは、サイクルを回すことが大切ですので、さらに、考察を進めていきたいと考えています。

ここまで読んでくれて、ありがとうございます。

ご質問・ご意見・ご感想等がありましたらコメントください。

テラオカ電子

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。今回、内藤朝雄:『いじめの構造』を引用しました。そこで、書籍にも紹介されている「貧しさに負けた いえ、世間に負けた♪」で始まる、さくらと一郎の『昭和枯れすゝき』(1974)を紹介します。「社会」ではなくて「世間」に負けたのです。コロナの時も「同調圧力」が問題となりましたが・・・。

「昭和枯れすゝき – さくらと一郎」

【2024/01/08投稿】