「漫才の面白さ(特徴)の可視化の研究

-感情分析ロガーによる表情記録からの分析-」の探究活動

皆さん、こんにちは。テラオカ電子です。皆さんは、コンテストに参加したことがありますか? そこでの結果はどうでしたか? そして、その結果は、納得のいくものでしたか?

いきなりですが、ChatGPTに、高校生がよく応募する「コンテスト」を30個あげてもらいました。

もちろんです。以下は高校生が応募することが一般的なコンテストのいくつかの例です:

1. 文学コンクール

2. 美術展示会

3. 科学研究プロジェクト

4. 数学競技大会

5. 歴史研究発表会

6. ディベート大会

7. 音楽コンクール

8. ダンスフェスティバル

9. ロボット製作競技

10. 発明コンテスト

11. 地元の社会貢献プロジェクト

12. 経済・ビジネスプランコンテスト

13. 環境保護プロジェクト

14. 言語学習・スピーチコンテスト

15. 地域の伝統文化保存プロジェクト

16. フォトグラフィーコンテスト

17. コンピュータープログラミング競技

18. 健康・スポーツイベント

19. ファッションデザインコンテスト

20. 地域社会の課題解決プロジェクト

21. 国際交流プログラム

22. 教育改革アイディアコンテスト

23. 食品開発・料理コンテスト

24. フィルムメイキングコンペティション

25. 音楽制作プロジェクト

26. 社会起業家コンテスト

27. 科学技術イノベーションコンテスト

28. インターネットセキュリティ競技

29. 車両デザインチャレンジ

30. グローバルビジョンプロジェクト

この他にもたくさんあると思いますが、コンテストに参加したことがある方は、コンテスト名、結果、感想、特に結果に納得できたかどうかをコメントして頂けると嬉しいです。

ちなみに、この中で、私が関わったことがある(生徒に応募させたものや、単に事務担当だったこもの)コンテストは、太字で示した4つです。

コンテストに参加すると、評価が得られるので、結果の良い悪いに関わらず、印象に残る活動になることが多いように思います。でも、コンテストは「専門家」が評価・判定をしますが、それでも主観が入ります。なので、その結果に納得が得られないこともあるのではないでしょうか。

そこで、今回は、「主観ではない客観的な評価の方法」を提案する探究活動を述べます。

では、「漫才の面白さ(特徴)の可視化の研究 -感情分析ロガーによる表情記録からの分析-」を生徒の研究論文を引用しながら紹介します。

なお、生徒たちが、サイエンスコンテストで研究発表した内容を私が代読した形ですが、YouTubeで一般公開しています。以下のリンクから動画を視聴できます。見て頂けると後の話が良く分かると思います。

【テラオカ電子:「「漫才の面白さの可視化の研究」を公開します。」はこちらから】

はじめに

昨年度(2020年度)、課題研究の先輩が、人の顔の表情を5つの感情(「Neutral(無表情)」、「Happy(幸せ)」、「Surprise(驚き)」、「Sad(悲しみ)」および「Angry(怒り)」)に分類する電子ゲームを高齢者施設に持ち込んで、高齢者に笑顔になってもらう健康促進の研究を行った。今回、筆者らは、この装置の新たな活用として漫才の面白さ(特徴)の研究を行なった。

【「高齢者施設訪問」については、第8回のブログ記事を見てください】

ところで、漫才は、テレビでも多くの番組があるなど人気の芸である。それは、漫才を観ると楽しくなり、嫌なことがあってもそれを忘れさせてくれる力があるからである。しかし、漫才と言っても、色々な種類があり、正直、さほど面白くないものもある。漫才のコンテストもあるが、優勝した漫才だからと言って、必ずしも面白いと言えるものばかりではないようだ。従って、面白い漫才を見つけることは、実際見てみないとわからない。

そこで、筆者らは、感情分析のAI技術を使えば、漫才の面白さ(特徴)を定量的に表すことができるのではないかと考えた。そして、漫才の特徴を定量的に可視化ことができれば、先に上げた、漫才の主観的な評価を客観的な評価に変えるができると考えた。

また、この可視化は、漫才だけでなく、歌などの様々な芸の比較にも応用可能である。さらに、芸だけでなく、学校における「楽しい授業かどうか」等も応用可能である。

本研究では、漫才を題材に、顔の表情を定量的に分析することから漫才の特徴を明らかにできたことを報告する。

研究仮説

漫才の面白さを評価する方法には、2つのアプローチがあると考える。一つは、漫才のネタ分析である。具体的には、漫才のストーリーを記述し、その展開を考察する。漫才コンテストでの審査員はこの方法で漫才の面白さを評価している。しかし、これを客観的、公正にやろうとすると漫才を動画で記録し、その動きや言語内容を分析しなくてはならない。またこの方法は、審査員の主観なので、観客の好みを無視している欠点もある。

もう一つは、漫才を観ている観客に焦点を当てる方法である。漫才の見ている人が、その漫才を面白いと思ったのかどうかで判断する。すなわち、漫才の面白さを観ている人(観客)の側から分析評価である。しかし、従来、この方法は、漫才を観た人にインタビューをしたり、アンケート調査をしたりすることで、漫才の面白さの評価が行われてきた。しかし、従来のインタビューやアンケート調査では、漫才を観た後で思い出して述べているので、その時本当に面白いと感じていたかどうか疑わしいこともありうる。また、インタビューやアンケート調査をする人の意向を踏まえて答えることもありうる等の欠点もある。

筆者らは、インタビューやアンケート調査によるのではなく、直接漫才を観ている人の顔の表情から漫才の面白さを評価する。筆者らの提案する表情分析の方法を用いれば、このような本心と乖離する問題を解決できると考える。

本研究では、感情分析の装置で、漫才を観ているときの顔の表情(5つの感情の分布の割合)により、その時の感情を評価する。また、漫才を観ているときの5つの感情の時系列変化を記録し、その変化の推移から漫才全体の面白さも評価する。本稿では、この漫才を観ているときの感情の記録により漫才の特徴を明らかにできたので報告する。

実験・計測方法

1 感情分析ロガー

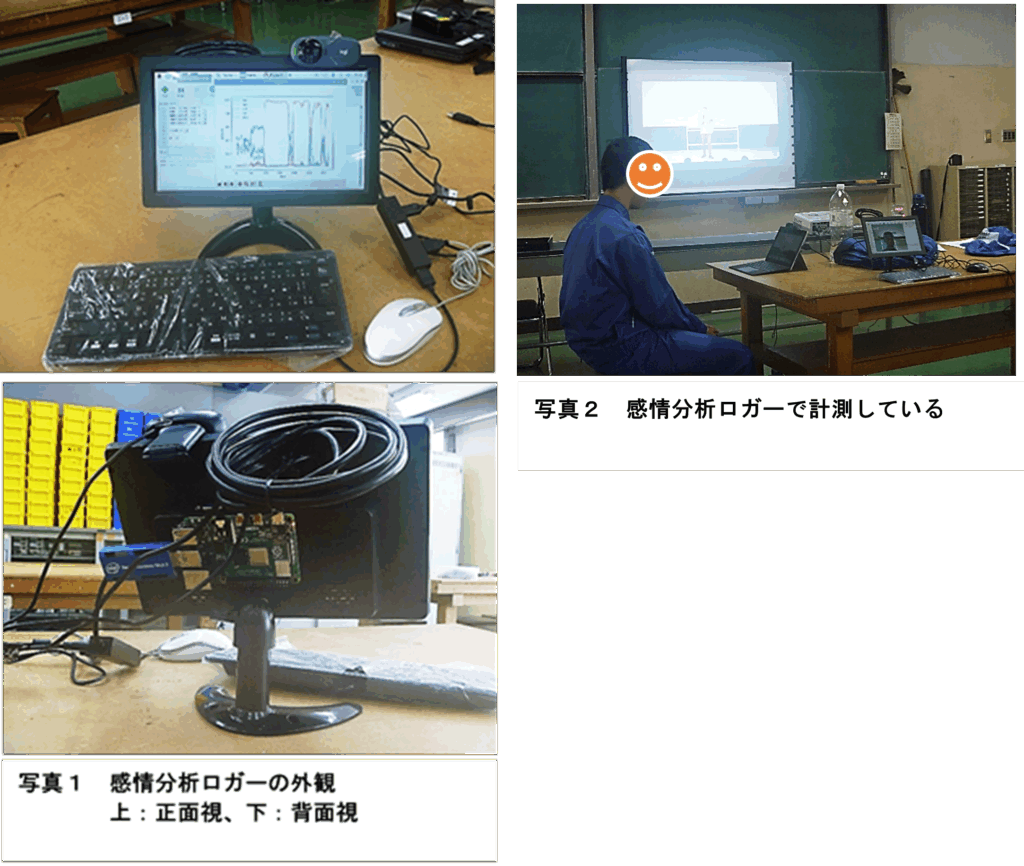

本装置の外観を写真1に示す。この装置は、昨年度先輩が高齢者施設に持ち込んで高齢者に笑顔になってもらう研究で用いたものを改良したものである。ハードウエアはラズベリーパイで構成されており、ここでの感情分析技術は、JellyWare株式会社が公開している『OpenVINO™でゼロから学ぶディープラーニング推論』のプログラムを使用している。

筆者らは、これに感情の時系列変化を記録できるようにプログラムを追加した。具体的には、5つの感情の割合を配列とCSVファイルに時系列に記録していき、終了時にグラフで表示できるようにした。

2 実験方法

実験方法は、まず、パソコンにYouTubeの漫才を映し、それを被験者が観る。その時、その被験者の顔の表情を感情分析ロガーのカメラで撮影して記録する。そして、漫才が終了したら、感情分析ロガーの記録を停止し、感情の時系列変化のグラフとそのCSVファイルを取り出し分析する。写真2に計測している様子を示す。

実験結果と分析

1 同じ漫才を3人が観た場合の結果と比較

お笑いコンビ、ゾフィーの「世の中に必要のない人」(8分44秒)を観て計測した。被験者は、筆者ら(高校生)だけでは偏りがあるので、顧問の先生にも参加して頂いた。

【「ゾフィー「世の中に必要のない人」【公式】」はこちらから】

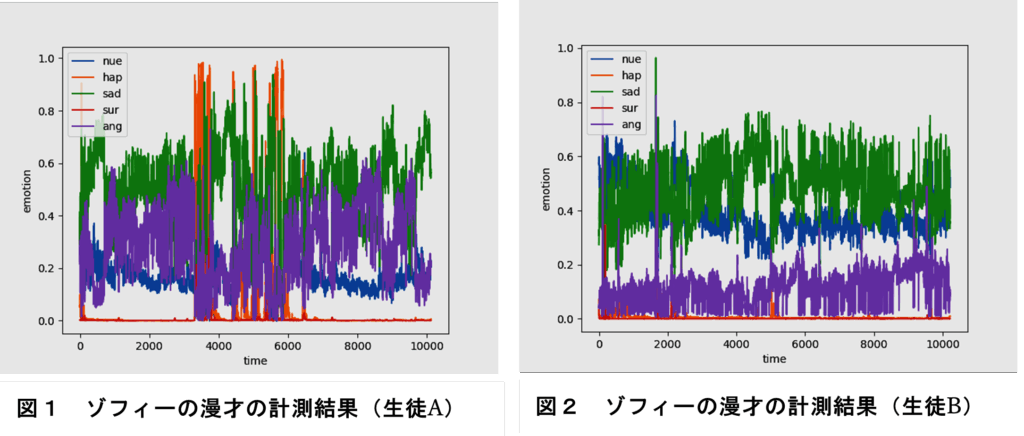

生徒A、生徒Bおよび顧問の先生(60歳)の計測結果をそれぞれ、図1、図2および図3に示す。

図1から生徒Aは、幸せのグラフ(hap:オレンジ色)から、中盤に2か所面白いところがあった様子がわかる。また、全体的には悲しみ(sad:緑色)が高い様子が分かる。

図2から生徒Bは、全体的に幸せの割合が全くないので、最初から最後まで笑いが無かったことが分かる。また、僅かであるが、怒り(ang:紫色)の割合が増加していく傾向も見られる。

図3から顧問の先生の場合、この漫才は面白かったようで、全体的に随所に笑いが見られた。また、全体的に怒りの感情が高くなっていた。

以上から、この感情分析ロガーを使って、同じ漫才を観ても、それぞれ受け取り方が異なっている様子を可視化できることがわかる。

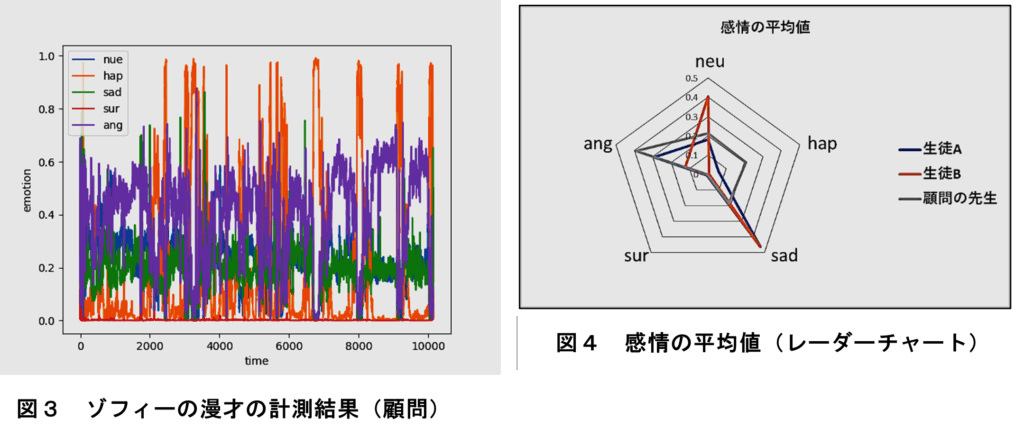

次に、生徒A、生徒Bおよび顧問の先生の5つ感情の平均値をレーダーチャートで示した結果を図4に示す。

図4からも、生徒Aは、悲しみと怒りが強いことがわかる。生徒Bは、悲しみと無表情が強いことがわかる。顧問の先生は、怒りと幸せが強いことがわかる。参考として、写真3に、お笑いコンビ、ゾフィーを示す。

2 別々の漫才を3人が観た場合の結果と比較

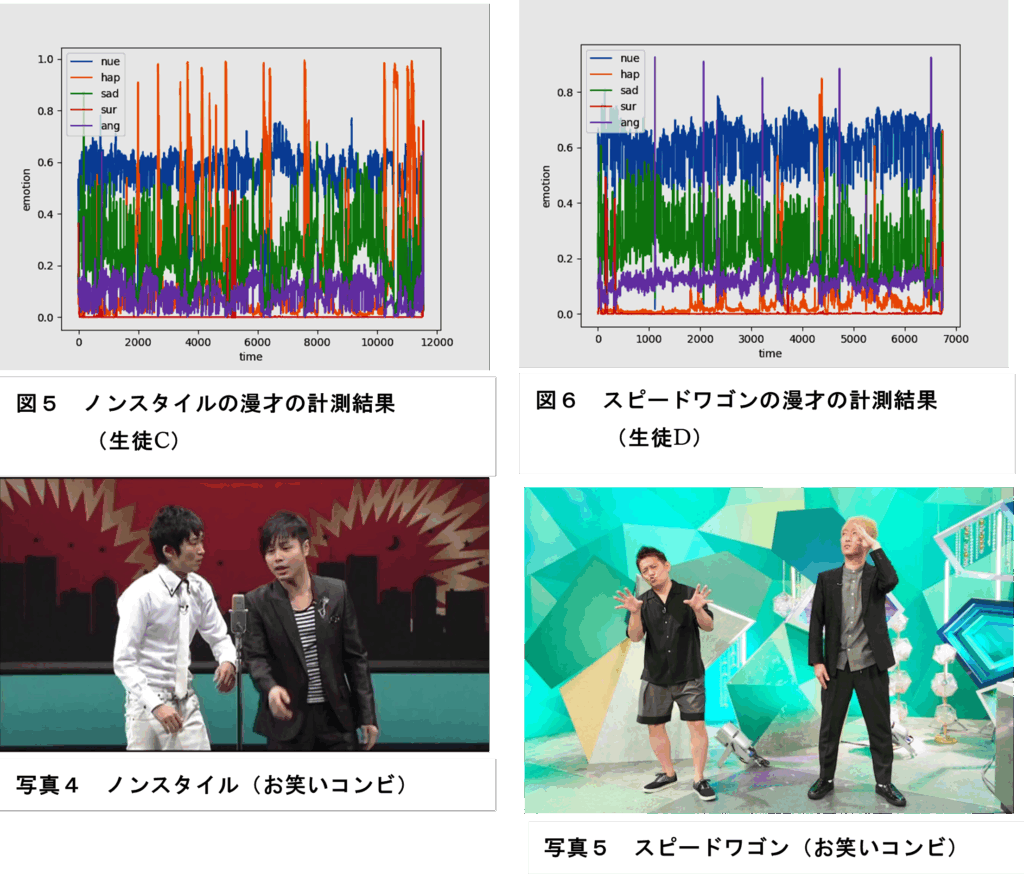

生徒Cが、お笑いコンビ、ノンスタイルの「ノンスタイルの復帰」を観た結果を図5に示す。

図5から生徒Cの場合、全体的に無表情(nue:青色)であるが突如単発的に笑いが生じている様子が分かる。

参考として、写真4に、お笑いコンビ、ノンスタイルを示す。生徒Dが、お笑いコンビ、スピードワゴンの「夏の日の思い出」を観た結果を図6に示す。

図6から、生徒Dの場合、生徒Cと同様に、全体的に無表情であるが4か所で笑いが生じている様子が分かる。参考として、写真5に、お笑いコンビ、スピードワゴンを示す。

【「ノンスタイル復帰漫才」はこちらから】

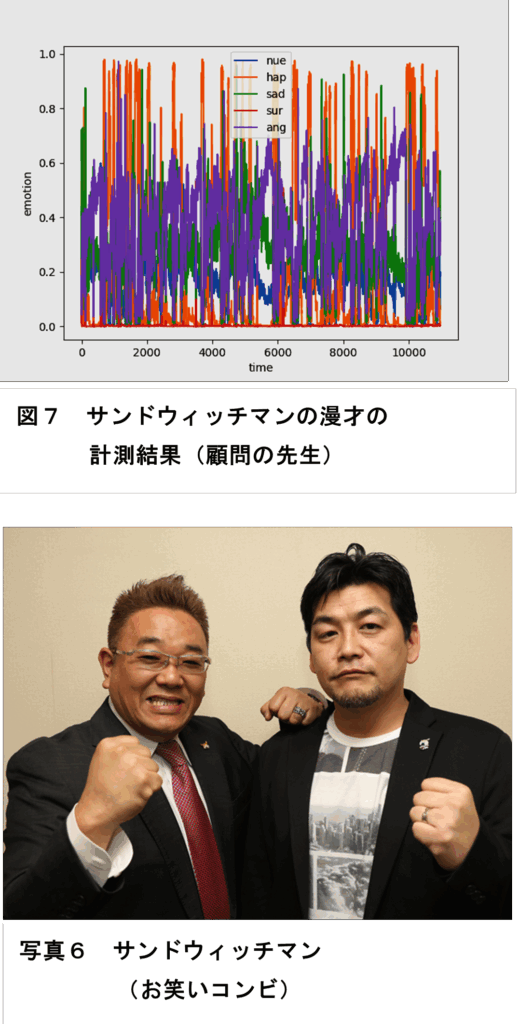

最後に顧問の先生が、お笑いコンビ、サンドウィッチマンの「パソコン教室」を観た結果を図7に示す。

図7から、顧問の先生の場合、図3で示したゾフィーの漫才の場合と同様に、全体的に怒りであり、全体的に笑いが生じている様子が分かる。同一人物であれば、同じ傾向を示していることがわかる。

参考として、写真6に、お笑いコンビ、サンドウィッチマンを示す。

【公式】サンドウィッチマン コント【パソコン教室】2015年」はこちらから

考察

計測に使用した感情分析ロガーが正確に人の表情を捉えているという前提に立てば、漫才の面白さを、それを観ている観客の表情から定量的に可視化できることがわかった。

実験結果の被験者の表情を時系列に記録したグラフから、被験者の感情の全体像を読み取ることができた。

具体的には、生徒Aの場合、普段は悲しみ顔(つまらない顔)であるが、漫才のツボでは笑っていることを正確に記録できていた。また、顧問の先生の場合、普段基本的には怒り顔であるが、小刻みに良く笑うという特徴も正確に捉えていることもわかった。さらに、同一人物であれば、違った漫才も観ても同じ特徴を記録できていることもわかった。

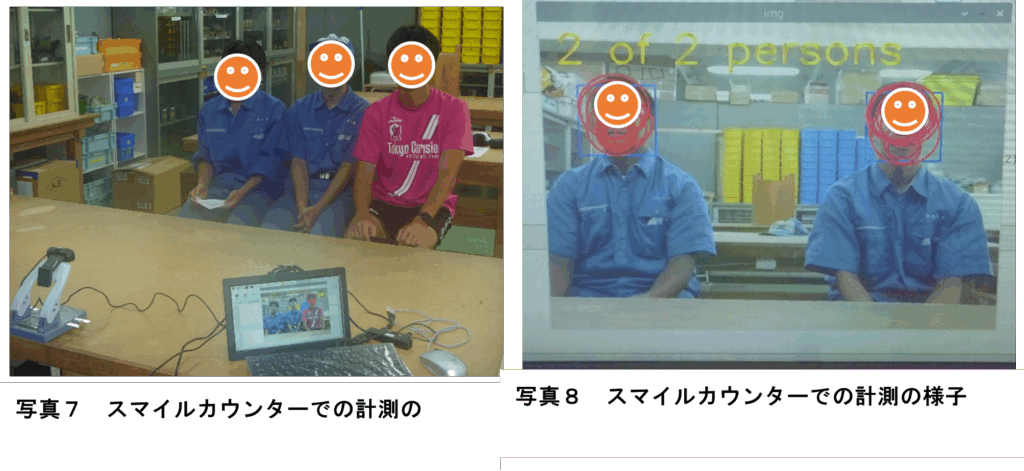

次に、スマイルカウンターでの計測を行った。写真7に示すように生徒の顔を左側にあるカメラで写し、右側にあるパソコンで画像を処理し、笑顔かどうかを検出した。

写真8はその様子である(笑顔になると赤い丸が顔に加わる)。これにより笑顔を検出できることが分かった。このスマイルカウンターを使うことでも漫才の面白さを可視化することができた。

【テラオカ電子:『「スマイルカウンター」を作りました。』はこちらから】

まとめと今後の課題

本研究では、漫才を題材に、顔の表情を定量的に分析することから漫才の特徴を明らかにできることを報告した。

ここでは、漫才の面白さを、漫才を観ている観客に焦点を当てる方法、すなわち、漫才の面白さを観ている人(観客)の側から分析評価する方法を提案した。そして、この感情分析ロガーを使った方法は、従来のインタビューやアンケート調査の欠点を克服し、漫才の特徴の可視化を可能にした。

さらに、この感情分析ロガーを使った可視化は、漫才の面白さに限定されるものではなく、様々なものに応用が可能である。例えば、歌やCMの評価や授業など様々な分野に活用できる。また、子ども、大人、男、女など様々な属性に対しても応用可能である。今後、色々なものに応用して、その効果を評価していく。

参考・引用文献

[1] タトラエディット:『ラズベリーパイで電子工作入門ガイド』,技術評論社,2020年

[2] 悠雅、祥太、頌也:『高齢者向け電子ゲームのAI技術の適応可能性の研究-フィールド調査での仮説の検証-』,高等学校 生徒研究文,2020年

[3] Jellyware株式会社,『Neural Compute StickとOpenVINO™でゼロから学ぶディープラーニング推論』

[4] サンドウィッチマン公式YouTubeチャンネル

[5] ゾフィー公式YouTubeチャンネル

[6] スピードワゴン公式YouTubeチャンネル

[7] ノンスタイル公式YouTubeチャンネル

本探究活動のまとめ

前にも述べましたが、私は、AIリテラシーを高めるには、「AIの仕組み」、「AIの活用」と「AIの工程(作り方)」を学ぶ必要があると考えています。この探究活動は、生徒に「AIの活用」を学んでもらうものでした。

生徒と、どの漫才を観るのかの議論から始まって、実際に漫才を観ながら計測しました。「AIの活用」に関して、楽しみながら探究活動を進めることができました。AIって面白いと感じてもらえたと思っています。実験では、私の計測結果で「怒り」が全面に出ていることが明らかになりました。年を取ると仏頂面になるのがいけません。

最後に、私が参加したコンテストについて述べたいと思います。私は、毎年、自身の「探究活動」を論文にまとめて総括をしています。工業高校の教員なので、県の産業教育論文に投稿しています。これは、工業高校、商業高校、農業高校および特別支援学校の先生を対象にしたものです。自慢になりますが、過去2度、「最優秀賞」(各高校種で上位3件の論文が上がり、その中で審査が行われます)を頂いたことがあります。

今年も例年通り、投稿したのですが、今回は、工業高校の中で9件中、8位の結果となりました。上位の賞を頂けたら、生徒に自慢ができると楽しみにしていたのですが、残念な報告しかできませんでした。今回の論文ですが、自分では面白いものが書けたと自信があったので、当初納得がいきませんでした。しかし、後で論文を読み返してみると、説明に論理的な飛躍があったので審査員に分かってもらえなかったのではないかと考えています。この論文については、いつかこのブログ記事で紹介したと考えていますので、読者の皆さんにもご判断して頂きたいと思っています。

今回は、「漫才の面白さ(特徴)の可視化の研究 -感情分析ロガーによる表情記録からの分析-」の探究活動を紹介しました。

ここまで読んでくれて、ありがとうございます。

ご質問・ご意見・ご感想等がありましたらコメントください。

テラオカ電子

【イチオシのYouTube動画】

このコーナでは、記事に関連する(関連しないかもしれません)気になるYouTube動画を紹介しています。今回は、JUJUの『ミライ』(2020)を紹介します。PVでは、「描いていた自分と今の自分の違いに悩むイラストレーターの女性」が描かれています。コンテストに何度も応募するが、なかなか納得のいく結果が得られない状況でしょうか。コメントの中に、

がありました。前回(第15回)で、「自分が価値を置くものに向かってこつこつ努力する姿ほど素晴らしいものはない」という価値観の教育を実践していきたいと述べました。コンテストの結果が良くなかったとしても、楽しみながら挑戦をしていきましょう。私も含めて。

「JUJU 「ミライ」Music Video full ver.」

【2024/01/14投稿】